需要の価格弾力性とは、価格を上げ下げする変化率に対し需要量がどれほど変化するかの比率を指したものです。Dを需要関数、Pを価格、⊿を変化、D(P)=Qを需要量とすると、以下の式で定義される量εのことです。

ε=|⊿Q/Q|/|⊿P/P|

すなわち、需要の価格弾力性 = 需要変化率 ÷ 価格変化率であり、価格が1%変化するときに需要が何%変化するかを示す数値の絶対値です。

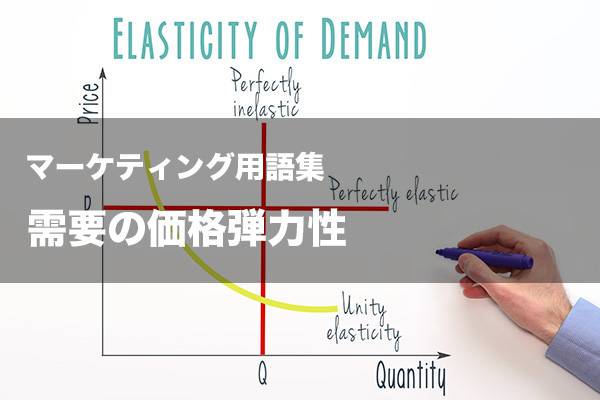

一般的には,ある財の価格が上昇するとその財の需要量は減少します。従って、さまざまな価格における需要量を示す需要曲線(DD)は右下がりで示すことができます。右下がりのため、需要の価格弾力性はマイナスの値になるため、絶対値が用いられます。

通常、価格弾力性の値が1を超えると弾力的であるといい、1未満の場合は非弾力的であるといった表現をします。必需品は非弾力的であり、価格の変化に対して需要の変化が小さく、一方、贅沢品は弾力的であり、価格の変化に対して需要の変化は大きくなります。また、代替財が入手しやすい場合においても、弾力的であり、価格の変化で需要が大きく変化します。

また、収入はP(価格)×Q(需要量)と定義されることから

- 財が弾力的である場合、価格が上昇(下落)するとき需要は減少(増加)する

- 財が非弾力的である場合、価格が上昇(下落)するとき需要は増加(減少)する

- 財の弾力性が1である場合、価格が変化しても需要は一定である

ということを結論づけることができます。

具体的には、価格設定時の配慮点として活用できます。スキミングプライス(初期高価格政策)、すなわち新製品の市場への導入時、高価格を設定し、徐々に価格を引き下げていく政策においては、需要の価格弾力性が低い場合に有効であるとされています。一方、ペネトレイティングプライス(初期抵価格政策)と呼ばれる、新製品の市場への導入時、低価格を設定し、早期の市場占有をおこなう場合では、需要の価格弾力性が高く、消費者が価格に敏感であるときに有効であるとされています。

また、売価コントロールの基準としても活用できます。やみくもに値下げ政策を採るのではなく、価格弾力性を基準に入れて商品別の売価コントロール政策を検討することが必要です。

無料の会員登録をするだけで、

最新の戦略ケースや豊富で鮮度あるコンテンツを見ることができます。

参照コンテンツ

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第107号 2019春の食品値上げラッシュ!値上げ方法で明暗

- マーケティングFAQ 価格設定の方法

- マーケティングFAQ 新製品の価格設定

- マーケティングFAQ 「需要の価格弾力性」とは

- JMRからの提案 価格差別化戦略-利用チャネルをシグナルとした戦略的プライシング

関連用語

特集:2022年、値上げをどう乗り切るか

特集1.値上げの価格戦略

- MNEXT 眼のつけどころ 値上げの時代の生き残りマーケティング(2022年)

- MNEXT 眼のつけどころ 市場脱皮期の富裕層開拓マーケティング―価格差別化戦略(2021年)

- MNEXT 値上げをチャンスに変える(2008年)

- MNEXT 不況下でもうまい価格対応で伸びる企業(2009年)

- 戦略ケース 値上げと小売業の競争 物価上昇で小売とメーカーは新競争時代に突入(2022年)

- 戦略ケース 値上げの現場 花王―戦略的値上げで収益性向上なるか(2022年)

- 戦略ケース 利益率低下により再値上げに踏み切ったキユーピー(2008年)

- 戦略ケース 値上げか値下げか-消費低迷下の価格戦略(2008年)

- マーケティングFAQ 「需要の価格弾力性」とは

特集2.値上げが企業の収益に与えるインパクトを分析

特集3.消費者は値上げをどう受け止めたのか?

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 2019春の食品値上げラッシュ!値上げ方法で明暗(2019年)

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 値上げの影響を受けやすい牛乳、受けにくいマヨネーズ(2013年)

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 食品の値上げと安全性(2008年)

- MNEXT 下がる給料、増える生活費(2008年)

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

成長市場を探せ コロナ禍から回復し、過去最高を記録したキャンディー

コロナ禍で落ち込んだキャンディー市場は、22年には反転、24年は過去最高を記録した。成長をけん引しているのはグミキャンディーとみられている。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)