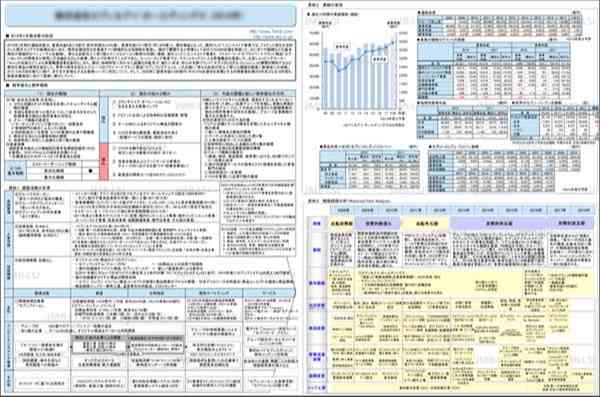

ローソンの2024年2月期連結決算は、全店売上高2兆7,510億円(前年同期比7.2%増)、営業収益1兆880億円(同8.8%増)、事業利益941億円(同46.3%増)、税引前当期利益773億円(同64.0%増)と増収増益となった。2025年に向けて策定した「Challenge 2025」の実現に向け、グループ全体で持続的な成長に向けた中長期課題の解決、新たな収益機会の獲得及び働きがいの向上に取り組んだ。また、「地域密着×個客・個店主義」の実現に向けてカンパニー制を全国8エリアに拡大し、よりお客さまに近い現場で顧客価値の創造を徹底追求する体制を強化するために権限及び機能を本部から現場に移行し、各種施策を推進した。国内コンビニエンスストア事業では、冷凍食品や日用品などの日常使い商品の拡充を基盤に、各エリアカンパニーで品揃えの「幅」と在庫の「量」にこだわった売場の強化を推進、「ハッピー・ローソン・プロジェクト!(ハピろー!)」を引き続き展開、日販伸長に加え適切なコスト管理により加盟店利益は増加した。成城石井事業は、コロナ禍で伸び悩んでいたオフィス店舗の売上が回復するなど売上は伸長したものの、大和第3セントラルキッチンの減価償却費の増加などにより減益。エンタテインメント関連事業は、チケット事業で2019年度を超えた前期をさらに上回り推移、シネコン事業は動員客数が前期を上回り順調に増加、増収増益。金融関連事業は、ATM事業での提携金融機関の拡大及びキャッシュレス決済アプリへのチャージのサービスの拡充により1日1台当たりのATM平均利用件数は増加したが、保守費の増加により減益。海外事業は、中国での人流回復とともに日販が回復したことにより増益。2024年2月には三菱商事・KDDIと資本業務提携契約を締結、三菱商事とKDDIがローソンの共同経営パートナーとなる(2024.7.24株式上場廃止)。さらに、2025年度チャレンジ指標を2年前倒しで達成したことから、新たに中期経営ビジョン「Challenge 2030」を発表、「Global Real × Tech Convenience LAWSON Group」を目指す。

企業活動分析/戦略分析シートのご利用には有料の会員登録が必要です。

本コンテンツでは、企業の戦略や活動を当社独自のフレームに沿って時系列で整理しています。

各企業の決算情報やニュースリリースをチェックする手間をかけることなく、戦略や事業環境を素早く把握できます。競合比較や業界分析などに幅広くご活用ください。

現在、企業活動分析/戦略分析シートのサンプルを無料公開しています。無料会員への登録でダウンロードできますので、ぜひお試しください。

企業活動分析レポートのダウンロード

- バックナンバー

企業活動分析に関する基調論文

参照コンテンツ

- MNEXT 眼のつけどころ ePOPで成熟ブランドのリブランディング― 2022年春の提案(2022年)

- MNEXT 2022年の消費の読み方-価値拡張マーケティング(2022年)

- MNEXT 眼のつけどころ プロ・マーケティングの組み立て方 都心高級ホテル競争 「アマン」VS.「リッツ」(2021年)

- MNEXT 眼のつけどころ 市場脱皮期の富裕層開拓マーケティング―価格差別化戦略(2021年)

- MNEXT 眼のつけどころ コロナ禍の訪問営業は時代遅れなのか?―「会うのが、いちばん。」(2021年)

- アフターコロナの営業戦略 激変市場に対応した小商圏型営業活動のすすめ(2021年)

- 戦略ケース 勝者なきセルフ式コーヒーチェーン店の競争 (2011年)

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第143号 広まるネットショッピング 特定層に留まるSNS購買とフリマアプリ

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第139号 広く浸透する食品PB、高まる品質評価

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第131号 消費抑圧の反動 食品購入は高価格帯へシフト

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第124号 キャッシュレス化で促進されるセルフレジ利用

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第112号 消費増税ついに「10%」も―駆け込み購入、盛り上がり欠く

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第106号 QRコード決済、一過性のブームに終わるのか?

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第101号 コンビニおにぎり、需要拡大の背景に健康志向

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第95号 伸びるコンビニスイーツ―牽引役は管理職と男性バブル後世代

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第86号 サラダチキンブームの行方―ダイエットから食卓へ

- JMRからの提案 キャッシュレス競争の勝者は?―プラットフォーム視点で分析(2019年)

競合他社の業績と比較分析する

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)