宅内食が増えたことで利用が増加している加工食品。その購入価格帯について、現在どうなっているのかを新型コロナ感染症拡大以前と現在を比較して調査した。

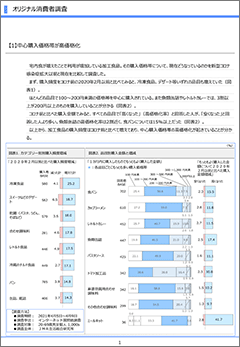

まず、購入頻度をコロナ前の2020年2月以前と比べてみると、冷凍食品、デザート等いずれの品目も増えていた(図表1)。

ほとんどの品目で100~200円未満の価格帯を中心に購入されている。また魚類缶詰やレトルトカレーでは、3割以上が200円以上のものを購入していることが分かる(図表2)。

レポートダウンロード

レポートのPDFダウンロードには有料の会員登録が必要です。

- 中心購入価格帯が高価格化

- 子なし層、子独立層で購入される高価格食品

- 利用意向の高い高価格食パンと魚類缶詰

- コロナ下で抑圧された欲求が食品へ

- 消費者の動き 【コロナ感染の第4波始まる】

- 売れている食品・メニュー 【生ビールの定期配送サービス】

- 東京市場 【サイゼリヤのミラノ風ドリア専門店】

- 地産地消 【スポーツチームを中心とした地域振興】

- 食品企業の経営 【保険業と食品業の業務提携】

- 製品開発 【健康の新カテゴリー】

- 価格政策 【総額表示に合わせた値上げ】

- プロモーション 【感染対策しながら食事を楽しめるマスク】

- チャネル政策・チャネル動向 【自販機で定額制の導入】

- ヘッドラインクリップ 2021年3-4月の動向

最新バックナンバー

参照コンテンツ

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第130号 裾野広がるシリアル コロナ禍自粛の反動に成長機会

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第129号 料理の強い味方 増加する加工食品の利用

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第120号 ウィズ・コロナ時代の新たな食生活 増える女性の調理負担

- MNEXT 眼のつけどころ 市場脱皮期の富裕層開拓マーケティング―価格差別化戦略(2021年)

- 消費反発の現場を探る 帝国ホテルのブッフェから(2021年)

- オリジナルレポート コロナ下とコロナ後の消費の展望(2021年)

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)