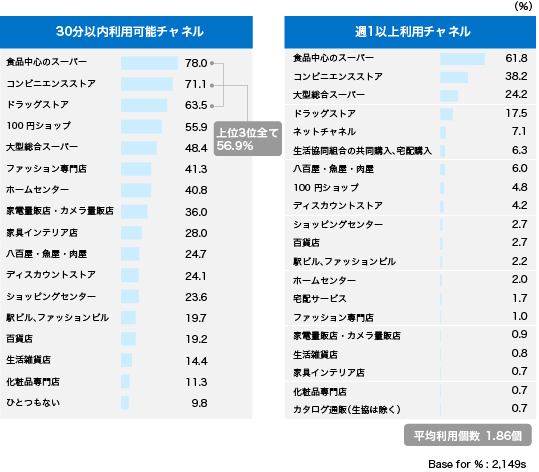

継続的に生活者が買い物に利用する業態(チャネル)についても、「消費者社会白書2020」では調べている。生活者全体で自宅から30分以内に利用できるチャネルの上位は、食品スーパー78%、コンビニエンスストア(以下CVS)71%、ドラッグストア64%の順である。この上位三つをいずれも利用できるという率は56%と過半数をカバーしていた。歴史的に先行して立地している食品スーパーに加えて、CVSやドラッグストアの全国的な出店が進んでいる。結果として、日常的に利用できるチャネルが揃ってきて、業態間の競争が激化していることがわかった。

実際に週に1回以上利用している業態別をみてみると、食品スーパーが62%と最大であり、CVS、大型総合スーパー、ドラッグストア、ネットが続く。これを居住地域、都市規模などの地域特性と、ライフステージなどの生活者属性別に比べてみると、五つのチャネルのどれもが、ライフステージなどの生活者属性による利用率の差の方が大きくなっていた。同時にチャネル別に利用顧客層が異なることもわかってきた。

次に上位チャネルの競争関係をみてみよう。生鮮食品、加工食品、調理食品、飲料などのカテゴリー別にチャネル毎の利用率をみると、いずれも食品スーパーがトップと強さを発揮している。

だが、飲料では食品スーパーに次いでCVS、ドラッグストアの購入率が上がってきている。この3業態が利用可能な層に絞って、性別・ライフステージ別にみてみると、男子中高・大学生層ではCVSが食品スーパーを大きく上回り、飲料のメインチャネルになっていることがわかった。

これらの事実は、個別の商圏内で、チャネル・個店毎に、生活者の属性をどのように捉えて(セグメンテーション)、どの層に焦点をあて(ターゲティング)、品揃え等を含めてどのように対応していくかを明確にすることが、非常に重要になることを示唆している。

「消費社会白書2026」のご案内

長く停滞していた日本の消費が、いま再び経済成長の牽引役として動き始めている。ようやく日本の消費は、「もはやバブル後ではない」と言える新たな局面に入った。

「消費社会白書2020」特別コンテンツ

- 見えてきた21世紀の消費―中流家庭から「豊潤生活」への転換

- 団塊3代の消費物語―中流家庭の成長と成熟、そして、豊潤生活へ

- 階層化し、サービス化する消費

- 生活に浸透するスポーツ

- 食生活の現実と理想

- すすむ食品チャネルのせめぎ合い

「ネクスト戦略ワークショップ」講演録

参照コンテンツ

- MNEXT 眼のつけどころ 高収益な市場プラットフォーム事業をどう創出するか?-MSP事業創出作法

- MNEXT 眼のつけどころ 高収益な市場プラットフォーム事業をどう創出するか?-MSP事業創出作法

- MNEXT 眼のつけどころ 次の時代のマーケティング戦略を考える (4)セグメントをうまく理解すれば、収益が上がり、20年先も読める

- MNEXT 眼のつけどころ 次の時代のマーケティング戦略を考える (3)営業の再起動とマーケティングによる市場創造の可能性

おすすめ新着記事

成長市場を探せ コロナ禍からの回復続く居酒屋業態 けん引車はネオ居酒屋か

コロナ禍で大きな打撃を受けた居酒屋が回復を続けている。けん引しているのは、「ネオ居酒屋」「ネオ大衆酒場」などといわれる業態や、特定のメニューに特化した業態だ。

消費者調査データ チョコレート 首位「明治チョコレート」、追う「ガーナ」、再購入意向上位にはプレミアムチョコレートも

カカオショックのなか、最需要期を迎えたチョコレート市場。調査結果では明治チョコレートが首位で、「失敗しない」安心感のあるロングセラーがそれに続く。再購入意向首位にはリンツで、プチ贅沢需要もうかがえる。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 主食・米の値上げを8割が実感 価格と品質の間で揺れる食卓

日本人の主食である米は、値上げが続くなか、食頻度の減少が増加を上回る一方、品質を重視する層もみられ、消費者の中で「こだわり」と「節約」が並存していることがわかる。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)