06

どう営業を再起動させるか?―マーケティングの現場市場機能

流通戦略とは、取引先を業種業態や地域をもとにセグメント(区分)し、そのセグメントに、重点を明確にして必要な機能と人員の配分を決定することだ。この流通戦略とセットで議論されるのが、営業の役割と機能である。

しかし、日本ではこれだけではすまない。アメリカにはない営業があるからだ。アメリカには、営業の部分機能としての「販売セールス」がある。そのため、営業問題はアメリカにはない。

マーケティングの先進国のアメリカでは、宣伝広告と販売セールスは売上増大のための投下コストの代替関係にある。どちらも、需要のコスト弾力性の同次元で評価される。つまり、売上増大のための投資効率で、広告投下量とセールス採用数の配分が決まる。販売セールスの役割も明確に定義され、取引先への訪問数、提案数などで評価される。基本スキルはセールストークである。

従って、古典的なコトラーのテキストでも、セールスマンの採用と訓練の話しかない。それ故に、販売は、PDCAサイクルとしてセールサポートのソフトウェアシステムで管理できる対象となる。

しかし、日本では難しい。日本で営業を輸入ソフトウエアでシステム化しようとして失敗する事例が多い。それは、営業と販売セールスの違いを認識していないからである。日本では、営業を、販売セールスの機能を越える「人材育成やひとづくりの場」と見なしてきた。

その背景には、取引先との関係の違いにある。また、販売セールスの社会的な発展の違いにもある。アメリカでは、販売セールスのスキルは、聖書販売を通じたキリスト教の布教に起源を持ち、個人に蓄積されるものとされてきた。日本には布教による勧誘はあっても、例えば、「法華経」などの仏典の販売などというものはない。この歴史的文化的な差異が営業の捉え方と発展に大きな影響を与えている。

特に、取引先との関係では、日本の戦後流通が、特に、卸-小売が、多様で、冗長で、過剰という3大特徴を持ち、1社で数万店も取引関係を維持しなければならなかった。

一般的には、これらの取引関係は卸に委ね、分業するのが効率的だ。メーカーは、生産に徹するのが合理的だ。しかし、日本の多くの消費財メーカーは、地域卸を集約し、自社の専売「販社化」し、「垂直統合」と「系列化」を進める政策をとった。この川上から川下までをメーカーが主体となり「垂直統合」する戦略は日本オリジナルであり、多くの産業で採用された。

実は、この戦略の一貫として、日本独特の営業は生まれた。垂直統合戦略、特に、川下への系列化政策は、1980年代に確立した。メーカーは、テレビなどのマスメディアに広告宣伝を投入し、ナショナルブランドを育成し、系列の小売店へ配荷し、自社シェアを上げて寡占化をすすめる戦略をとった。営業は、自社のマスセールキャンペーンに系列店を参加させ、自社系列小売店の販売意欲を引き出し、長期的な共存共栄の理念を共有する「関係のマネジメント」と「市場機能の内部化」を担い、市場の現場で「人づくりの場」を担うものとして成立した。他方で、小売を選別する取引によって、他社の系列との品揃えを差別化し、台頭してきたGMSなどの組織小売業との低価格競争を避けることも狙いだった。

つまり、営業とは、小売段階での低価格競争を回避し、小売との長期的な取引を維持する「選別流通政策」のもとで発展し、「現場の市場機能」である取引関係をマネジメントする機能として、1960-70年代に誕生し、80年代に確立した。

現代において営業の再起動が必要なのは、流通構造が変貌し、「選別流通戦略」の代替がないからである。

小売店の取引数は激減し、1社でみれば、多くても1万程度だろう。さらに、小売が組織化され、巨大化され、小売の寡占化が進んでいる。卸も、物流コストの削減を目的に、数社以下に集約されている業界が多い。また、首都圏と地方の差は明かだ。首都圏では、ネット販売、宅配や買い物代行などのサービスが付加された消費者接点ビジネスが続々と参入している。

営業の再起動に必要なことは、まず、流通戦略の転換だ。例えば、「選別多元流通政策(「(2)ネットが変えるプロモーション、流通チャネル政策」参照)」を選択し、流通セグメントに対し、必要な機能を組み立てることだ。流通戦略を明確にしないと、戦後の選別流通政策の名残の営業の上で、取引流通への弥縫的な対応で機能が複雑化し、効率が低下し、営業不要の声が大きくなる。

ちなみに、営業の英訳は、"business=事業"が一般的であり、"sales"ではない。まさに、日本の営業は事業をまかされていたのである。そのため、日本には営業出身の経営トップは多いが、アメリカでは「セールス出身」は聞いたことがない。代わりに、マーケティング出身のトップが多い。

営業の再起動にはどうすればいいのか。営業機能は、流通戦略に従う、が原則だ。営業が必要だった日本型流通構造の消滅と変貌を踏まえて、営業のリストラもひとつの選択肢である。他方で、営業で培ってきた、「ひとによる」「現場市場機能」を発展させ、「現場マーケティング機能」の実現機能をもたせることも選択肢だ。多元流通の完結機能としての営業の再起動だ。

07

マーケティングは市場創造できるのか?

現代のマーケティングで気になることを綴っている。ひととおり、マーケティングの4Pのリアル市場とネットの関わりの話になっている。

ここでひとつ確認しておきたいことがある。それは、マーケティング機能の有効性の問題である。マーケティングが市場を創造するのか、売上に結びつくのかということだ。功利的な実用性がないならマーケティングに費用をかける必要はない。

マーケティングの功利的な実用性について知見を述べ、何が「売上に効く」のかを経験からまとめてみたい。

教科書的な「4Pマーケティング」、つまり、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の課題を解決し、「売れない」という問題をどこまで解決できるのか?それぞれの機能は、どの程度問題解決に役に立つのか、ということだ。言い換えれば、マーケティング施策によって、どの程度消費者を購入に導けるか、ということだ。

ここで、ST(セグメントとターゲティング)をマーケティング機能に含めていないのは、セグメント(消費者区分)は「客観的な科学的な領域」であって、政策ではないという認識があるからだ(M.E.ポーター)。その客観的なセグメントの上で、どのセグメントを選択するかは、ターゲティングであり、企業の政策的な判断となる。

日本では、「セグメンテーション」を「市場細分化」と翻訳してしまい、長い間、客観性のないものと理解されるようになってしまった。ここで改めて再確認しておきたい。

抽象的に言えば、企業は市場を創造したり、支配したり、コントロールしたりして超過利潤を得られるか、である。経済学的な答えは、極めて簡単で、完全競争市場ではなく、寡占市場、独占市場、独占的競争市場においては可能だ、となる。

農産物のように中央卸市場で競られ、生産者は「プライステイカー」(価格を所与とする行動)にならざるを得なければ、マーケティングは何の意味もない。流通が寡占化し、寡占企業も、価格コントロールできないような消費者向けエレクトロニクスも同じだ。マーケティングコストが負担になる。

したがって、生産者は超過利潤を求めるなら、自社の生産物が完全競争市場にならないように、レントや差別性を利用して生産物をブランド化し、独占的競争に持ち込むしかない。この場合、マーケティングは有効性を発揮することになる。

仮説演繹的な経済学の議論はさておき、マーケティング政策の売りへの影響力はどの程度だろうか。実際、アメリカの研究者による特定製品で「マーケティングモデル」を実証している研究もあったが、あまり「生産的」でなく、実用に耐えなかった。考えてみれば、売上に影響を与える変数があまりにも多すぎ、コントロールできないからだ。

そのため、経験的に数値化してとらえるしかない。

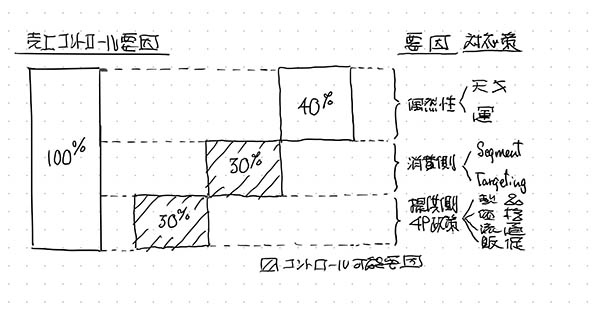

おそらく、寡占競争の産業で1兆円ほどの消費者向け製品市場では、製品市場の売上へのマーケティングの寄与は30%ほどだと思われる。消費者要因が30%、残りの40%は偶然性である。

J.ガルブレイスは「豊かな社会」で、企業がマス宣伝などのマーケティングによって「市場」を内部化したと指摘し、企業が消費者の欲望をコントロールできることを「依存効果」と呼んだ。実際は30%程度だ。それでも1兆円市場なら3,000億円がマーケティングの巧拙で左右されるのだから、3,000億の売上規模の企業は無視できない。マーケティング政策の需要弾力性が測定できたならば、投資限界までマーケティングコストをかけるべきだ。

売上を決定する要因は以下のとおりだ。

- 生産者のマーケティング要因 30%

- 消費者の欲望などの要因 30%

- 天気や環境などの偶然性 40%

生産者のマーケティングとは、製品、価格、流通、プロモーションなどの結果である。消費者要因とは、製品やブランドを購入する欲望、価値観や世代などのコントロールできない要因だ。そして、偶然性である。

つまり、4Pマーケティングの売上寄与度は30%ほどだ。消費者の購入意向を左右できる力は、マーケティングには30%「も」ある。または、「しか」ない。

ここで着目したいのは、マーケティングの寄与度に匹敵する、マーケティングではコントロールできない、欲望などの消費者の属性要因である。30%の寄与度がある。しかし、「セグメント技術」によって、購入可能層は発見できるということだ。その上で、その層をターゲティング(選択)することはできる。消費者からみれば、何らかの製品サービスへの欲望が生まれれば、商品サービスと出会えれば購入する、ということだ。マーケティングが主体的に介入できることはない。ただ、分析を駆使して発見し、選択できるということだ。

つまり、マーケティングの機能別の売上寄与度を推測すると、以下のようになる。

- ST(セグメントとターゲティング) 30%

- 価格 10%

- 製品 7%

- 流通 7%

- プロモーション 6%

こう見立てると、消費者を分析する変数とセグメントの科学的な研究がいかに重要であるかがわかる。他社よりも優位に立ち、ターゲット顧客に出会えれば、確実に顧客の好意と購買を獲得できる。

ところが、機能別の費用投下をみてみると、売上寄与度の低い、プロモーションやリベートを含む流通に費用の大半が投下されている。また、製品や価格に費用が投下されているのは当然だが、セグメントの研究にはほとんど投下されていないのが現状だ。生活研究や消費者研究によるセグメントの実用性はあまり知られていない。

最近では、ビッグデータにもとづくプロファイリングが、AIやデータサイエンスの大きなテーマになっている。大いに期待される領域だが、個人情報保護の厳格化や消費者の情報権利意識が強まっている。個人情報保護を遵守し、限られたデータのもとで、どう有効なプロファイリングやセグメントを引き出すかが焦点である。まだまだ、この分野の技術開発は遅れている。

例えば、私のグーグルクロームの利用履歴によるプロファイリングは、「20代-男性」である。「TikTok」やYouTubeなどの利用の「共起関係」からプロファイリングされたようだ。「まあ、嬉しい」のだが、AIと世界最大のデータを持ってしてもこれか!?という進捗だ。セグメントは重要だ。次回は、「時代を捉えるセグメント」に話題を移そう。

前へ << >> 次へ(セグメントをどう理解するか?)