国民1人当たりの食用魚介類消費量は2001年をピークに減少しており(水産庁「令和2年度 水産白書」 )、魚離れといわれている。今回は、魚が実際にどのように食べられているのか調査を行った。

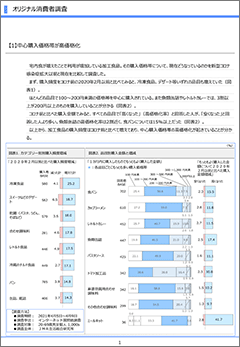

2~3年前と比較した食べる頻度をみてみると、「変わらない」と回答した人が全体の7割強となっており、「減った」が「増えた」をやや上回った(図表2)。今後魚を食べることについては、「非常に食べたい」が半数を超え、「食べたい」計は80%近くだった。今後、魚を食べたい意向は非常に高いことがわかる(図表4)。

レポートダウンロード

レポートのPDFダウンロードには有料の会員登録が必要です。

- 魚を週1日以上食べている人は6割以上

- 40代の魚離れ、20・30代では調理頻度高い

- 食べればわかる魚のおいしさ

- ふだんの生活に魚を取り入れたい人は8割以上

- 消費者の動き 【コロナ「出口戦略」へ向けた動き】

- 売れている食品・メニュー 【無糖炭酸水が人気】

- 東京市場 【渋谷に食品フロアが相次いでオープン】

- 地産地消 【地元産小麦100%のラーメン商品】

- 食品企業の経営 【外食が大型の資金調達】

- 製品開発 【吉野家が「黒毛和牛重」を全国で発売】

- 価格政策 【物価上昇続く】

- プロモーション 【飲食店の混雑状況を発信するサービス】

- チャネル政策・チャネル動向 【自販機の新たな価値提案】

- ヘッドラインクリップ 2021年8-9月の動向

最新バックナンバー

参照コンテンツ

- MNEXT 凍結した消費マインドを溶解させるマーケティング―解除後の消費増加シナリオ(2021年)

- MNEXT 静かに激変する「当たり前の日常」と解凍消費(2021年)

- MNEXT 眼のつけどころ 市場脱皮期の富裕層開拓マーケティング―価格差別化戦略(2021年)

- オリジナルレポート コロナ下とコロナ後の消費の展望(2021年)

- 消費者調査データ ミネラルウォーター類(2021年8月版) 「サントリー天然水」「い・ろ・は・す」が固める上位、PBがうかがう

- 消費者調査データ カップめん(2021年1月版) 盤石「カップヌードル」、「きつね」と「どん兵衛」和風麺は激戦区

- 消費者調査データ レトルトカレー(2020年10月版) 強い「カリー屋カレー」、再購入意向上位にはコスパ重視の商品も

- 消費者調査データ 缶詰(2018年10月版) 水産缶詰人気。まぐろ缶詰、さば缶詰が上位独占

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第134号

高まる災害リスク、日常食で備え(2021年) - 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第61号

拡大を続ける加工米飯の食実態(2015年) - 企画に使えるデータ・事実 成長市場を探せ 無菌包装米飯(2019年版)

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)