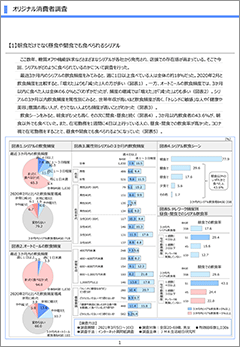

ここ数年、糖質オフや機能訴求などさまざまなシリアルが各社から発売され、店頭での存在感が高まっている。そこで今回、シリアルがどのように食べられているのかについて調査を行った。

最近3か月内のシリアルの飲食頻度をみてみると、週に1日以上食べている人は全体の約18%だった。2020年2月と飲食頻度を比較すると、「増えた」よりも「減った」人の方が多い(図表1)。一方、オートミールの飲食頻度では、3か月以内に食べた人は全体の6.0%とごくわずかだったが、頻度の増減では「増えた」が「減った」よりも多い(図表2)。

レポートダウンロード

レポートのPDFダウンロードには有料の会員登録が必要です。

- 朝食だけでなく昼食や間食でも食べられるシリアル

- 若い層も取り込み市場浸透

- おいしさで選ばれる「フルグラ」

- シリアルはコロナからの回復で成長が期待できる

- 消費者の動き 【消費心理の下げ止まり】

- 売れている食品・メニュー 【缶チューハイ市場の好調】

- 東京市場 【外食の新たな実験店】

- 地産地消 【新たな観光資源を作る取組】

- 食品企業の経営 【コスト構造の抜本見直し】

- 製品開発 【コーヒー・紅茶の新商品】

- 価格政策 【緊急事態宣言による価格影響】

- プロモーション 【人気アニメとのコラボキャンペーン】

- チャネル政策・チャネル動向 【消費者に直接届けるチャネル】

- ヘッドラインクリップ 2021年2-3月の動向

最新バックナンバー

参照コンテンツ

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第119号 "自粛"で変わる購買行動とライフスタイル

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第49号 加工食材の利用と手作り意識

- 消費者調査データ シリアル(2017年7月版) 直近購入ベスト3をグラノーラが占める

- MNEXT 眼のつけどころ 市場脱皮期の富裕層開拓マーケティング―価格差別化戦略(2021年)

- 消費反発の現場を探る 帝国ホテルのブッフェから(2021年)

- オリジナルレポート コロナ下とコロナ後の消費の展望(2021年)

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)