明治以来、鉄道の駅は交通の結節点として生活者の移動を支えてきた。大都市圏では、郊外と都心を結ぶ鉄道網によって、1日に1往復する通勤通学圏が成り立っている。また、人口減少に直面している地方都市においては、各地でコンパクトシティー構想による地域活性化の試みがすすめられ、そこでも駅が重用な役割を担おうとしている。翻って、生活主体である、家族や世帯の姿は急速に変貌している。変わる生活と、そこから生まれる日常的な生活を支える駅への期待に焦点をあててみる。

人々の暮らしぶりが変容していることを示す三つのデータを紹介する。

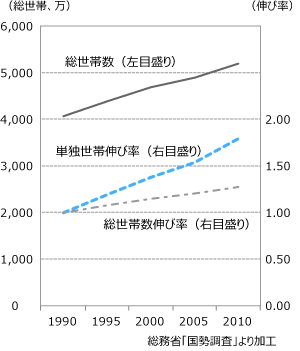

推移(1990年を1.0としたときの伸び率)

はじめに、暮らしの単位である世帯数の増加である。総務省「国勢調査」によると、人口は既に減少に転じているが、世帯総数は、1990年の4,067万世帯から2010年に5,184万世帯へと、20年間で1.27倍に増加している(図表1)。当然ながら、平均世帯人員が減少しており同期間に2.99人から2.42人となっている。

ふたつめは、家族類型の変化である。「夫婦と子供からなる世帯」、「夫婦のみ世帯」、「ひとり親と子供世帯」「単独世帯」などの家族類型の中で、「夫婦と子供からなる世帯」が減少している。逆に世帯類型の中で顕著に増加しているのが単独世帯である。1990年からの20年間で、単独世帯数の伸び率は1.79倍と同期間の総世帯数の伸び率を大きく上回る。

2010年に単独世帯数は1,679万世帯、総世帯の32.4%を占め最も多い世帯類型となった。単独世帯の増加は、非婚化・晩婚化による生産年齢人口層と、65才以上の高齢層の両方の層において進行している。

三つめに、共働き世帯の増加である。内閣府「平成26年版男女共同参画白書」によると、1980年以降、共働き世帯(夫婦共に非農林業雇用者の世帯)が増加し、1997年以降は共働き世帯が専業主婦世帯(男性の非農林業雇用者と無業の妻からなる世帯)を上回った。直近データの2013年では専業主婦世帯745万に対して、共働き世帯は1,065万世帯と1.4倍のボリュームになっている。

女性の労働力率を年齢階級別に見たとき、30代に落ち込む「M字カーブ」が落ち込みの度合いが縮小し、徐々に消えつつある。未だ性別役割分業の意識は根強いものの、働き手の実態において性別役割分業は薄まっている。

夫婦と子供を中心とした家族と性別役割分業を前提とした「標準的家族」の姿が主流ではなくなり、単独世帯の増加と総世帯の増加という変化は今後も継続していくとみられている。

シリーズ「移動」のマーケティング

- なぜ駅はスゴイのか?-変わる駅の役割と新たなビジネスチャンス

- 変わる家族と駅の役割

- 世代交代で変わる鉄道と駅の役割

- 消費のホットスポットとしての駅

- 移動の起点・終点としての駅

- ビッグデータの宝庫「駅」でのビッグデータ利用を阻むもの

- ネットワークと駅

- なぜこうなった?これからどうなる?駅ナカ

- 観光日本のゲートウェイ「駅」

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)