林和夫

2016年9月、野球、サッカーに続く第3の団体競技プロスポーツとして開幕した、男子のプロバスケットリーグB.League(以下B リーグ)。

公式戦では世界初となる全面LEDコートを核にした革新的な演出が話題となり、バスケット新時代を迎える歴史的な日が華々しくスタートを切ったことは、まだ記憶に新しい。

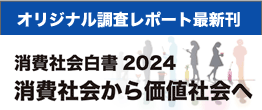

2020年に始まったコロナ禍を経て、Bリーグが発表した2021-2022シーズンの決算は300億円(B1,B2合計)の売り上げに達した。コロナ禍による50%等の入場制限を考えれば、極めて順調な推移を示している。2022-2023シーズンの営業収入見込みは399億円と想定、当面の目標とされた500億円への到達も視野に入って来る。またNBAに移籍した八村選手が、レブロン・ジェームズらのNBA界のスーパースターと共演するなど、波及効果も既に現れている。「Bリーグの発足は大成功であった。」こう言い切っても問題はないだろう。

なぜBリーグが着実に市場規模を拡大し、軌道に乗ったのであろうか?その要因に関して考察を試みたい。結論として、主として下記の3点に凝縮できるのではないだろうか。

- 独特だったBリーグ誕生への経緯。その中で、優れたリーダーによって革新的な方向性が生まれたこと。マーケティングやデータ分析に長じた若い人材がプロ野球など他分野から集まり、戦略実行力の高い組織が生まれた点。

- スマホファーストに代表される徹底したデジタル・マーケティング戦略の推進。それを支援した大手IT企業からの投資。

- バスケットの持つ、優れたエンターテイメント性への注目と追及。ゆるぎない価値観と将来ビジョン。

Bリーグの開幕は2016年、それ以前に日本にはふたつのバスケット・リーグが存在した。ひとつは、プロバスケリーグと称する「bjリーグ」。もうひとつはプロリーグではなく、企業クラブが参画した実業団リーグの「JBL」である。

先入観を持たなければ、プロリーグである「bjリーグ」の方が、当然レベルが高く、格上に聞こえるであろう。しかし、実はレベルの高さ、団体運営のノウハウ、資金面を含めて「JBL」の方が上回っていた。その証拠に、日本代表の選手はほぼ全員「JBL」の所属であった。

原因は、プロと名乗る「bjリーグ」は2005年にスタートした後発リーグであり、参加条件は、一定の条件をクリアすれば「入会金2,000万円を支払う」のみというハードルの低さにあった。

このことが影響し、熱狂的なバスケファンが、何とか資金を調達して「バスケチームのオーナーに成る夢」をかなえ、そこに多くの「バスケ好き」が集合することが、全国各地で発生したのである。これは、今日の映画「THE FIRST SLAM DUNK」の大ヒットに見られるように、潜在的にバスケ市場を支える分厚い層が存在していたことを物語っている。一方、経営的には「オーナーに成る事」で満足し、クラブを成長させていく視点は不完全であったと思われる。

この2リーグは全く交流のないまま存在していた。ところが2010年に「ふたつのリーグの存在は認めない。ひとつに統合せよ」と国際バスケットボール連盟(FIBA)から警告を受けるのである。そこで、上記2リーグはNBL(ナショナル・バスケットボール・リーグ)を結成するが、実質的な分裂状態は継続。業を煮やしたFIBAは2014年11月に2016年の五輪予選に参加するには、国内リーグの完全なる統一を求めてきた。また、「これを実現しなければ、日本は男女共に、今後の国際大会へは参加できない」という厳しい制限を突きつけてきたのである。

これを受けて、事態は大きく動き出す。NBL関係者は、あの1993年Jリーグ創設時の初代チェアマンである、川淵三郎氏を招聘し、問題解決に乗り出す。そこから川淵氏の指導の下、統合ではなく全く新しいプロリーグを創設するという「新リーグ構想」によって、国内唯一の男子トップリーグが誕生した。それが、Bリーグである。FIBAの制裁が解除されるわずか9ヶ月での出来事だった。

「外圧(FIBA)と川淵三郎というカリスマ性を持つ、強烈なリーダーシップによって『奇跡的』にひとつなった」と、Bリーグ葦原一正常務理事が、著書「稼ぐがすべて Bリーグこそ最強のビジネスモデルである」の中で述懐している。

筆者は業務で、何回かJFA会長時代の川淵三郎氏とお会いしている。ゴルフの腕前に驚かされたこともある。会った瞬間に醸し出される緊迫感は、川淵氏独特のものであった。多くの方が語るように、そのストレートながらスポーツへの愛情に富んだ語り口、ダンディな所作や笑顔には引き付けられた。そして短くも心に残るスピーチの巧みさには、常に強い感銘を受けた。

このケースでは、バスケット界内部の人物が中心となると、様々な状況が絡み合ってしまい、決断が困難であったと想像される。FIBAからの期限が切迫するなかで、しがらみのない外部から川淵氏を招聘したNBLはベストな選択をしたといえるであろう。外部からではあっても、その実績とネームバリューから、多くのステークホルダーも異を唱えることが少なかったと感じる。

こうして、まさに土俵際で危機から救われたBリーグは、横浜DeNAでの改革を成功させた葦原一正氏を事務局長に迎えて、新リーグの立ち上げに数々の新機軸をもって邁進していく。

さらに、川淵氏の次期チェアマンにJリーグでの実績を持つ、大河正明氏が就任。次いで2020年からは、かつての「bjリーグ」に所属の千葉ジェッツふなばしを経営的にも、試合業績的にもNo.1に育て上げた島田慎二氏が3代目のチェアマンに就任し、強烈なリーダーシップを発揮している。

FIBAからの「外圧」に苦しんだ難産のBリーグであったが、そのことが川淵三郎氏という稀代のカリスマ・リーダーの再登場を生んだ。彼の薫陶・指導を受けて成長した初期のスタッフの方々の奮闘、そしてサッカーを基軸とする「川淵人脈」を起点としながら、プロ野球、事業コンサルテーションなど、バスケット業界のみではない外部からの優秀な人材が集まったことも、今日までの隆盛に大きく貢献したものと思われる。

2015年にBリーグの準備室を立ち上げた葦原事務局長はふたつの特徴に注目したという。

「まずは『競技者人口のポテンシャル』。実はバスケットボールは、全世界で競技者人口がもっとも多いスポーツである。FIBA等のデータによると、バスケットが4.5億人、サッカーが2.6億人、テニスが1億人とされている。日本国内では、サッカーが96万人、バスケが63万人、テニスが46万人と報告されている(笹川スポーツ財団)

もうひとつの特徴は、男性が中心の野球・サッカーと比較して『女性の来客数が圧倒的に多い』こと。調査の結果、市場規模や来客数はJリーグの10分の1程度ながら、バスケを観戦したいと思っている人の数は、競技経験者260万人を含めた700万人も存在し、観戦意向は特に若い世代で高いことがわかった。そこで、この潜在来場者となる700万人に来ていただくために『若者』『女性』をターゲットにとする施策を打つことにした。そこで的確にアプローチするために、世界最先端のスポーツビジネスモデルの取り組みである『デジタル・マーケティングの徹底推進』を事業方針のひとつに掲げた。」という。

さらにBリーグは徹底的な調査に取り組む。その結果、野球が「一人での観戦」、サッカーが「カップルでの観戦」が多いのに対して、バスケは「集団で観戦したい」という結論が出たのである。つまり「グループ行動が好きで、特にアウトドアを好む」という顧客像が見えてくる。こうした人々はスマホを見ている時間が長いという特性に注目し、「全てをスマホ一台で完結させる」仕組み―スマホファーストを確立しようと考えたのである。具体的には、スマホ上のWEBサイト直販による電子チケット制を導入し、インターネット放送も開始(地上波TVとは共存)、グッズ販売やECサイトも全てスマホで完結することを推進した。また個人情報を統合して有効活用するためのDMP(データ・マネージメント・プラットフォーム)の構築にも着手し、各クラブと連携する統合データベースを活用することに成功している。こうして、各クラブが保有する来場者、チケット、グッズなどのデータを統合することで、ホームでもビジターでもチケットが簡単にスマホで購入できるメリットをファンにも提供している。

さらに、Bリーグ開始後の来場者データ分析を続けるなかで発見されたのは、来場回数が少ない「ライトファン」に関してであった。ライトファンに「なぜ、会場まで足を運んだか」を質問すると、ほぼ全員が「誘われたから」と答えている。一般的にスポーツ来場者の拡大のためには、こうした「ライトファン」の属性の分析に基づいた施策に注力することが多いが、失敗に終わることが多かった。

Bリーグはライトファンの属性分析ではなく、会場回数の多い「コアファン」が「誰を誘いたくなるか」「どのような情報を伝えれば誘おうと思うのか」というメカニズムを解釈することの重要性に気が付いたのである。

そして、情報伝達・広報宣伝活動にスマホを通じて行うことを第一とすることと定め、なかでも検索に引っ掛かり易いハッシュタグを有効に使い、バスケに興味のない層にも情報が届くようなハッシュタグの設計がなされることを徹底した。

特に四つの主要SNSはそれぞれの特徴を活かし、細かく使い分けられている。例えば、「Twitter」は、若者をターゲットとし、ファインプレーやルックスの良い選手のプレーの動画投稿などを行い、ライトファンの関心を集めて勧誘。「Instagram」は、女性をターゲットに定めて、ハッシュタグを活用してあえてバスケに関係の薄い投稿も行って関心を誘い、好きな選手への投票企画なども行っている。

「LINE」では、プッシュ通知可能であることを活かして、伝えたい通知がダイレクトに伝わるような発信を心掛け、ユーザー顧客が欲しい情報にアクセスしやすい構造に。そして「Facebook」は、ライブ配信を積極的に使用し、仲間内でコミュニケーションしやすい作りにして、コアファンがチケットを購入して友人を誘いやすくなる手段として活用できるように設計している。

こうして、主要顧客であるコアファンがチケットを気楽に同時に多く買えて、一緒に行きたい人=ライトファンとシェアできる設計を意識してSNSマーケティングに取り組むことで、Bリーグスタート年において旧リーグ時代と比較して50%超の200万人を超える入場者数を達成。また、コロナ禍前の2018-2019シーズンでは260万人の来場者を獲得している。

こうしたデジタル・マーケティングの構築・推進に重要な役割を果たしたのが、ソフトバンクを筆頭とするパートナーの存在である。ソフトバンクは16年の発足当時から、Bリーグのトップパートナーとしての契約を締結。契約金は放映権を含み推計120億円前後と言われている。川淵氏とソフトバンクの孫会長は、Jリーグ立ち上げの頃から交流があり、この大型契約はその人脈の賜物である。Bリーグの初年度の売り上げは、川淵氏の掲げた目標を大きく上回る40億円台に達した。その多くを占めたのが、ソフトバンク契約から得た収入だった。「ITの力を使って、Bリーグを一気に飛躍させる役に立ちたい。Bリーグの試合の全てを、PCやスマホを使ってライブで見られるようにします。」孫会長が記者会見で発表したビジョンは実現され、IT技術面、そして財政面でBリーグの発展に大きく貢献している。

また富士通は公式パートナーとして、競技者データベースの構築に取り組み、スポーツと最新技術を融合した新ビジネスを協働して作り上げている。高精度な3Dレーザーセンシング技術やプレイヤーモーショントラッキング技術などを駆使して、最先端の「スマートアリーナ」や光・振動・音の融合による「新時代のパブリック・ビューイング」の実施、また繊細なファール判定など競技面でも有効に活用されている。

さらに、各クラブのパートナーにも大手IT企業の進出が顕著である。

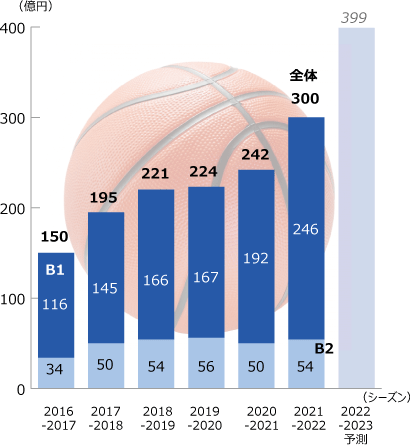

図表に示すように、実力・人気でトップクラスの千葉ジェッツふなばしはミクシィがサポート。プロ野球の横浜ベイスターズ人気の復活のカギとなったDeNAや、エンタメビジネスのスペシャリストであるバンダイナムコもその手腕をB1チームの運営で発揮している。

ジャパネットたかたは2020年に長崎ヴェルカを立ち上げ、JリーグのV・ファーレン長崎と共に、街作りの"顔"として育てる計画である。長崎駅から徒歩10分の好立地に2024年、サッカースタジアムとバスケットアリーナを融合した、「長崎スタジアムシティ」が完成する予定で、大きな注目を集めている。

こうして、Bリーグが掲げた「スマホファースト」の戦略に呼応する形で、パートナーとのコラボレーションがWin-Winの状況でリーグおよびチーム運営に活用されていることも成功要因のひとつであろう。

2022年春、Bリーグ、島田慎二チェアマンが驚くべき発表を行った。

2026-27シーズンから現在の単年の競技成績による昇格・降格制度を廃止し、エクスパンション型に移行するというもの。つまり、クラブの競技力ではなく、ビジネスオペレーションによる「事業力」によって新B1、新B2、新B3のカテゴリーに分けていくという転換である。

具体的な各カテゴリーのライセンス基準として

- 【新B1】

- 売り上げ:12億円以上

- 平均入場者数:4,000名以上

- アリーナ:入場可能数: 5,000名以上、スイートルーム設置や試合日設定などで新設基準を満たす

- 【新B2】

- 売り上げ:4億円以上

- 平均入場者数:2,400名以上

- アリーナ:入場可能数:3,000名以上、現B1基準を満たす

- 【新B3】

- 売り上げ:2億円以上

- 平均入場者数:なし

- アリーナ:入場可能数:3,000名以上、現B2基準を満たす

ここで、「エクスパンション型」とは、競技力ではなく、事業力によって区分を分けること。つまり、トップのB1においても、上記の基準を満足さえすれば、クラブ数を限定することなく、どのクラブもそこにたどり着ける構造にするという意味である。ここには、クラブ経営には競技面=チームオペレーションと事業面=ビジネスオペレーションの2軸がしっかりと成立していなければならないという信念がベースとなっている。昇格降格を基準とすると、どうしても「降格をさけたい」あるいは「昇格しないといけない」という切迫感に捕らわれ、本来バランスよく投資すべきビジネスオペレーションにリソースが回らない。ひいては、クラブを支えているファン・ブースターやスポンサー、各地方自治体や地域社会など、多くのステークホルダーに対して十分な還元が出来なくなってしまうことを避けようという理論である。あるいは、適正なビジネスオペレーションが確立されていれば、おのずとチームオペレーションも正常に機能するという、経験則も前提となるのであろう。

また、アリーナ設置の義務化に関しては、島田チェアマンらのNBA視察での強烈な体験が起因とされている。通常の体育館使用でも十分に感動体験を作り出しているという意見もある一方、NBAで見られる「夢のアリーナ=特別な空間」はレベルの違う感動体験をもたらしているとの評価であった。一般的にバスケットの競技としての魅力は、2時間の中で終了する、スリリングな試合展開にある。1試合で、お互いに100点前後の得点が入り、多くの試合が4Qまでもつれて、筋書きのないドラマを満喫できる。さらにこの2時間の劇場ショーの合間に起こる隙間時間である、ファールや作戦タイムなどによる中断やハーフタイムも、全く飽きさせないように様々な演出が施される。スポンサーからのプレゼント企画、ジュニアが参加するシュートコンテスト、チアリーディングなどが途切れなく絶妙のタイミングで実施されるのである。これらは主として、NBAから学んだものであろう。Bリーグはこうした演出に加えて、米国型のアリーナを各地域に創設し、最高の舞台で実施するエンターテイメントを提供することが、日本のスポーツビジネスの最前線においては必要十分条件との結論に至ったのである。特に地方創生をテーマとするBリーグにとって、地域の核となる「夢のアリーナ」の実現こそ最重要テーマとなると判断されている。

2023年現在、唯一の本格的なアリーナを有する琉球ゴールデンキングスが平均6,740人と最大の観客動員を達成していることも、このポリシーの確かさを証明している。また、千葉ジェッツふなばしのホームタウンである船橋市では、市民のなかには「ジェッツがある限り、私は船橋に住み続けたい」とコメントしている人がいることも、 Bリーグの地方創生の可能性を示していよう。

参考までに、下記が新B1基準と現状の比較である。

●売り上げ:12億円以上

●平均入場者数:4,000名以上(2023年4月23日現在)

●アリーナ:入場可能数 5,000名以上

B2、B3でも、佐賀バルーナーズ(佐賀県佐賀市)、西宮ストークス(兵庫県西宮)、長崎ヴェルカ(長崎県長崎市)が全て5,000名以上のアリーナ建設を予定している。Bリーグの新戦略の発表を受けて、さらなる計画が進んでいるようである。

このように、この前例のない制度改革に対して、既に多くのクラブが対応を開始している。この背景には、Bリーグ誕生以来の揺るぎない理念である「バスケットで日本を元気にする」「バスケットで地方創生を実現する」を言葉だけではなく、本気で実現していこうという覚悟、情熱そして具体的な計画が存在することが根底にあろう。そして多くのクラブ経営者や自治体などのステークホルダーが、この理念に共感して、リーグと共に一体化してクラブ運営を推進していく、いわば理想的な状況が生み出されているように思われる。

順調なスタートを切ったといわれる、第3のプロスポーツリーグ。「夢のアリーナ」を有する琉球で開催される2023年8月のFIBA World Cupには、ぜひ注目していただきたい。また、2026年をスタートとする改革がどのような姿を示すのか、その分析はスポーツビジネスの将来を占う意味で、非常に貴重な意義を有するであろう。

参考文献

「消費社会白書2024」のご案内

中流層の暮らしぶりは終わった。まん中がなくなって、焼け野原のような空洞感が支配している。「こころの戦後」だ。 「欲望自由主義」のもとで「個人欲望」の解放を可能にした消費社会は終わり、生きがいを求めてさまよう価値社会が始まった。

著者プロフィール

林和夫

1980年早稲田大学理工学部卒業後、電通に入社。25年間、FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ、世界陸上、世界水泳など国際スポーツのスポンサーシップ、TV放映権、大会運営業務に携わる。97年からスイスのISL(電通とアディダスのスポーツビジネス会社)、2010年からは電通スポーツ(ロンドン)での勤務など国際経験を蓄積。2018年より広島経済大学にてスポーツビジネスを担当し、今日に至る。

参照コンテンツ

- プロの視点 プロスポーツのマネジメント~なぜMLBとNPBで7倍の年俸格差があるのか?~ 第二話「MLBの成長を支えた経営戦略とは」(2023年)

- プロの視点 プロスポーツのマネジメント~なぜMLBとNPBで7倍の年俸格差があるのか?~ 第一話「日本のプロ野球ビジネスの変遷」(2023年)

- プロの視点 プロスポーツのマネジメント~広島東洋カープの挑戦~広島市と共に逆境を乗り越える独自の経営戦略(2022年)

- プロの視点 今治.夢スポーツ 「スポーツが日本の未来にできること」を求めて、岡田武史氏の挑戦(2021年)

- MNEXT 眼のつけどころ 戦略思考をどう身につけるか-スポーツ観戦で学ぶ(2019年)

- MNEXT 2014年ブラジルW杯観戦で学ぶ 実践戦略思考(2014年)

- MNEXT W杯のコートジボワール戦敗北の戦略的読み方(2014年)

- MNEXT W杯日本代表のリーグ戦敗退の戦略的読み方(2014年)

- MNEXT 北京五輪にみる日本の戦略の弱さ(2008年)

おすすめ新着記事

消費者調査データ 炭酸飲料(2024年7月版) 首位「コカ・コーラ」、迫る「三ツ矢サイダー」、高い再購入意向の無糖炭酸水

2023年は3年連続プラスとなった炭酸飲料。調査結果を見ると、今回も「コカ・コーラ」が複数項目で首位を獲得したが、2位の「三ツ矢サイダー」の猛追が光る。再購入意向は、無糖炭酸が上位に食い込んだ。

消費者調査データ スポーツドリンク・熱中症対策飲料(2024年7月版) 首位「ポカリスエット」、追い上げる「アクエリアス」

人流の回復や猛暑などを背景に伸びる熱中症対策飲料・スポーツドリンクの調査結果をみると、ロングセラー「ポカリスエット」が再購入意向を除く5項目で首位を獲得した。5ポイント程度の差で追うのは「アクエリアス」。さらに10ポイント前後のビハインドで「GREEN DA・KA・RA」が続く。

成長市場を探せ 初の6,000億円超え、猛暑に伸びるアイスクリーム

2023年度、空前の暑さを追い風に、アイスクリーム市場は初の6,000億円超えを達成、4年連続で過去最高を更新した。2023年の夏日日数は140日、実に1年の4割近くの日が「アイスクリームを食べたくなる」気温である25度を超えたことになる。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)