林和夫

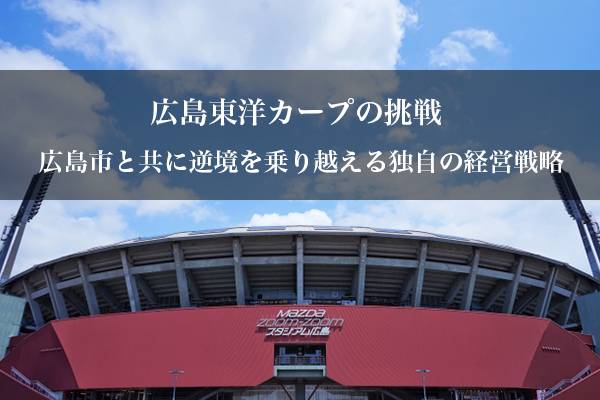

東京方面から新幹線で広島駅に到着する直前、左側の窓からマツダスタジアムでの試合風景が10秒間ほど覗けることをご存知だろうか。特に筆者が東京から広島に通い始めた2018年は、広島東洋カープ(以降カープ)が3連覇を達成した年であり、窓から覗くスケルトンの球場は、いつも真っ赤なユニフォームに埋め尽くされていた。通るたびに「何とかしてこの球場に入りたい」との思いが沸き上がる。設計者の上林功氏によると、この「ちらみ」は「遊環構造」という建築原則に沿って、意図的に設計されたそうである。実際に2009年の開設年は、以前の広島市民球場と比較して約1.8倍となる187万人以上を集め、2018年には過去最高となる223万人が来場している。これは、プロ野球12チーム中4位。広島県の人口が281万人であることを考えると、大きな数字であることは明解である。

参考文献

「消費社会白書2024」のご案内

中流層の暮らしぶりは終わった。まん中がなくなって、焼け野原のような空洞感が支配している。「こころの戦後」だ。 「欲望自由主義」のもとで「個人欲望」の解放を可能にした消費社会は終わり、生きがいを求めてさまよう価値社会が始まった。

著者プロフィール

林和夫

1980年早稲田大学理工学部卒業後、電通に入社。25年間、FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ、世界陸上、世界水泳など国際スポーツのスポンサーシップ、TV放映権、大会運営業務に携わる。97年からスイスのISL(電通とアディダスのスポーツビジネス会社)、2010年からは電通スポーツ(ロンドン)での勤務など国際経験を蓄積。2018年より広島経済大学にてスポーツビジネスを担当し、今日に至る。

参照コンテンツ

- プロスポーツのマネジメント~なぜMLBとNPBで7倍の年俸格差があるのか?~ 第一話「日本のプロ野球ビジネスの変遷」(2023年)

- プロの視点 今治.夢スポーツ 「スポーツが日本の未来にできること」を求めて、岡田武史氏の挑戦(2021年)

- MNEXT 眼のつけどころ 戦略思考をどう身につけるか-スポーツ観戦で学ぶ(2019年)

- MNEXT 2014年ブラジルW杯観戦で学ぶ 実践戦略思考(2014年)

- MNEXT W杯のコートジボワール戦敗北の戦略的読み方(2014年)

- MNEXT W杯日本代表のリーグ戦敗退の戦略的読み方(2014年)

- MNEXT 北京五輪にみる日本の戦略の弱さ(2008年)

おすすめ新着記事

消費者調査データ 炭酸飲料(2024年7月版) 首位「コカ・コーラ」、迫る「三ツ矢サイダー」、高い再購入意向の無糖炭酸水

2023年は3年連続プラスとなった炭酸飲料。調査結果を見ると、今回も「コカ・コーラ」が複数項目で首位を獲得したが、2位の「三ツ矢サイダー」の猛追が光る。再購入意向は、無糖炭酸が上位に食い込んだ。

消費者調査データ スポーツドリンク・熱中症対策飲料(2024年7月版) 首位「ポカリスエット」、追い上げる「アクエリアス」

人流の回復や猛暑などを背景に伸びる熱中症対策飲料・スポーツドリンクの調査結果をみると、ロングセラー「ポカリスエット」が再購入意向を除く5項目で首位を獲得した。5ポイント程度の差で追うのは「アクエリアス」。さらに10ポイント前後のビハインドで「GREEN DA・KA・RA」が続く。

成長市場を探せ 初の6,000億円超え、猛暑に伸びるアイスクリーム

2023年度、空前の暑さを追い風に、アイスクリーム市場は初の6,000億円超えを達成、4年連続で過去最高を更新した。2023年の夏日日数は140日、実に1年の4割近くの日が「アイスクリームを食べたくなる」気温である25度を超えたことになる。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)