林和夫

WBCは日本代表のまさに劇的な優勝で幕を閉じた。栗山監督が語った「野球の神様」が降りてきたかのようなエンディング、大谷投手が投じたトラウト選手への最後のスライダーの軌道は、多くの視聴者の記憶に残り続けるだろう。

また、激闘となった準決勝後、日本に敗れたメキシコの監督が「この試合の勝者は野球界である」とのコメントを残したことが印象的であった。MLBが目指してきた野球の国際化が、紆余曲折を経て現実のものとなってきたことを評価したのであろう。実際に、全世界での入場者数、TV視聴者数、グッズの売り上げなど、多くの数値が新記録を達成している。

さて、この試合で起死回生の3ランホームランを放った吉田正尚選手は、大会寸前にポスティング・システムを利用してオリックス(NPB)からレッドソックス(MLB)へ移籍。推定年収は4億円から24億円と6倍となった。また広島カープの主軸であった鈴木誠也選手は、昨年カブスへ移籍。推定年収は3.1億円から20億円と7倍の上昇となったと報道されている(1月22日付、日本経済新聞)。

同じ競技の選手の年収になぜ、このような大きな差異が生まれるのだろうか?今回は、この疑問に迫ってみたい。

根本的な要因は、両リーグの成長率の乖離、そしてその結果として市場規模に大きな開きが生じたことによるのであろう。

前回のコラムでも触れたように、NPBの多くの球団は親会社からのサポートに依存して成長してきた。2004年の大改編を経て、各球団の改革が進み、パ・リーグ球団の黒字化が達成されたのは快挙であるが、この間にMLBビジネスは、NPBをはるかに上回るスピードで成長したのである。

スポーツ庁「未来開拓会議 中間報告」(平成28年6月)」によると、実は1995年時点では、NPBは1,531億円、MLBが1,633億円とほぼ互角の市場規模を有していた事が分かる(出典はForbes、朝日新聞社)。さらに言えば、1980年時点では、読売ジャイアンツがプロ野球やプロサッカー競技を含む、世界中の全プロ球団で最大の収益を上げていたという説も存在する。

しかし、30年余りの日々が過ぎる中、2019年の推定値ではNPBが1,800億円に留まるのに対して、MLBは1.5兆円と8倍もの大差に拡大している。

加えてNPBは経営の健全さを重視して、球団売り上げの30%程度を上限として選手年俸に支出するのが一般的である。一方MLBでは60%を上限とし、現実的には収益の40%~50%程度を選手年俸に振り分けている。

この結果、2022年のMLB選手の年俸は、30球団全選手総額で5,880億円と過去最高を記録した。この中で、ロサンゼルス・ドジャース単独での年俸は356億円であった。これに対して、NPB選手のセ・パ12球団全選手総額は、305億円。つまり、MLBの1球団(ドジャース)でNPB全ての選手の年俸を上回っているのが現状である(1ドル=130円で換算、1月20日付、朝日新聞)。

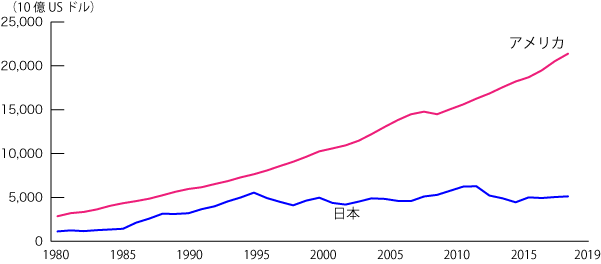

このような差異を生み出した根源的な要因は、両国の経済発展の差に帰するであろう。図表2が示すように日米の名目GDPは1980年当時は1.1兆ドル対2.8兆ドルであったものが、2019年には5.1兆ドル対21兆ドルと、約4倍の差に拡大している。プロスポーツ経営も経済活動の一部であり、しばしば「空白の30年」とも呼ばれる日本の経済停滞は、プロ野球選手の年俸にも直接的な影響を及ぼしたものと思われる。

また、人口推移を比較すると、2019年における日本は約1.27億人に対して、移民受け入れなどによって人口増大を続ける米国は3.24億人と、2.5倍の開きが生じている(World Bank「Popuration, total」)。人口が増加すればするほど、入場料収入が増加するなど、スポーツビジネス拡大に優位に寄与することになる。

こうしてGDPや人口といった、いわば国家としての体力を示す数値では、各々4倍、2.5倍の差異が生じている。しかし、MLBとNPBのビジネス規模の差が7倍に拡大したという事は、こうした基礎的な要素に加えてMLBおよび球団が展開した経営戦略・経営手法が機能して、さらなる拡大を生み出したと解釈できるのではないだろうか。

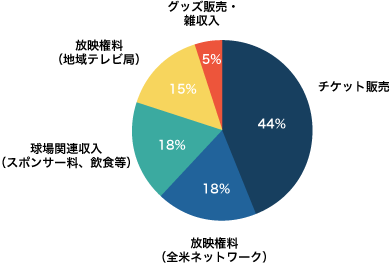

国家としての経済成長に後押しされる形で、MLBビジネスを支えた一つの要素が、TV放映権の拡大である。2019年の段階で、MLBは全国放送分(オールスター、プレーオフおよびコミッショナーが決めた公式戦)の放送権料が15.5億ドル、それぞれのテリトリーにおけるローカル放送分が15.87億ドル、合計31.37億ドル(日本円で約3,450億円、$1=110円)の巨額な収入を得ている。当時のNPBのTV放映権は約300億円と推定されることから、約10倍の規模となる。

2019年世界の広告費(電通発表)によれば、米国のTV広告費は1,400億ドル=15,5兆円)、日本は4兆円である。米国は日本の25倍の国土を有し、主要な広告主であるマクドナルドやP&Gといった全国レベルのクライアントは、伝播力がもっとも効率的なTV広告への投下比率が高い傾向にある。米国の主要ネットワークは全てCM収入を基盤とする民間放送局である。スポーツが持つLive性は、CM飛ばしを防ぐ意味で貴重なコンテンツであり、MLBの放映権料の高額化を推進している。

さらに、巨大な国土をカバーする必要性から発展してきたESPN,CNN等のケーブルTVが普及し、躍進するOTT(Over the Top=インターネット経由のTVサービス)を加えると、90%の世帯が、平均年間14万円程度の課金によってTVを視聴する習慣が浸透。これも、巨額のTV放映権料の原資となっている。

また球団のコストを抑える事に寄与したものが、スタジアム建設への巨額な税金の投入である。MLBはここ30年の間に、27球団が新球場を建設し、その費用は総計で129億5,900万ドル(1兆4,300億円)。そのうち60%(約9,000億円)を自治体が負担している。建設費を民間資金のみで賄ったのは、シカゴ・カブス、ボストン・レッドソックス、そして大谷翔平が所属のLAエンジェルスのみである。

さらに、建設費用の補助に加えて、球団は営業権も含めて独占的に使用する権利を付与され、その運営費用も免除される。日本では野球スタジアム建設に税金が投入されたケースはなく、NPB球団は指定管理者の資格獲得や営業権獲得に苦心している。NPBでは考えられないような優遇をMLBが享受できた理由は明快である。

米国は独立した50の州から成立する国家であり、各自治体はその魅力を他都市と激しく争う宿命を負っている。MLB球団の存在は、自治体にとってもっとも重要な資産であり、球団の移転を避けるためには、このような優遇条件を堅持しなくてはならない。「移転の意志をちらつかせて、スタジアム建設を迫る」手法が多くの都市で有効だったのである。これによって、球団経営者は大幅な初期投資額の減免が保障されているのだ。

さらに、MLB(および他のスポーツも)球団の売買においては、購入する側はその買収額の2分の1を資産にして、選手の年俸として減価償却できることを米国国税庁が認めている。例えば、ある球団を4,000億円で購入した場合、2,000億円を(実際に支払っている額とは無関係に)選手年俸として資産にすることができる。

こうした政府をも巻き込んだ優遇策が功を奏し、近年のMLB球団の売買価格は、軒並み数十倍の値上がりを示している。例えば、2003年に200億円で購入したロサンゼルス・エンゼルスを、現オーナーが3,000億円で売却するとの噂が流れたが、これが成立した場合は約15倍の上昇である。

また、スポーツ投資家のジョン・モーグによれば、MLB球団保有の利益率は「1960年から2002年の間で、年率12.4%にのぼる」と試算している。これは、同期間に一般株式を所有した時の利益率(6.9%)をはるかに上回る実績であった。

上記は、米国の経済成長や、国策とも思われる税務戦略が、MLBビジネスの成長に経済的なインパクトを与えた姿を示している。

ここからは、1995年頃から進められたMLB発の独自な経営改革に触れてみたい。この多くの施策が成功し、MLBの発展に大きく寄与していると考えられる。

はじめに、理解を深めるために簡単にMLBの歴史を振り返ってみたい。

1869年(日本は明治維新の1年後)、米国に最初のプロ野球チーム、シンシナティ・レッドストッキングスが誕生し、地方各都市を巡業し人気を博した。この影響を受け、各都市にプロチームが誕生した結果、1876年に8球団でナショナル・リーグが結成された。1900年になるとアメリカン・リーグが創設され、ここに2リーグ制が定着した。その3年後、両リーグの優勝チームの間で全米1位を競う、ワールド・シリーズが開催され、以降、米国の伝統的人気スポーツ(National Pastime)として、150年近い歴史を有している。当初、リーグの先輩であるナショナル・リーグはアメリカン・リーグを軽視する風潮が強かった。しかし、第1回のワールド・シリーズでアメリカン・リーグ所属のボストン・レッドソックスが勝利したこと、またその他の野球リーグの進出を拒みたい思惑があり、「ナショナルとアメリカンはともにメジャーリーグ(MLB)である」という地位の確認がなされて、今日に至っている。

この経緯からMLB各球団は当初から「利潤を生み出す手段」として誕生したことが理解できる。球団はオーナーに属しており、商品である「試合」を魅力的なものにする=品質の向上を図りながら、コスト(特に選手の給与)をコントロールしていくことに注力したのである。この点は、企業からの全面的なサポートを受けて、企業のPR戦略の一部として発展したNPBとは、好対照をなしている。

そのMLBは、3度の危機に瀕したといわれる。1915年の競合リーグ(Federal League)の参入、1919年、ワールド・シリーズでの八百長疑惑、いわゆる「ブラックソックス事件」そして1994年の選手組合によるストライキ事件である。

年俸をめぐる球団オーナーとMLB選手会の確執は根深い。オーナー側がサラリーキャップの本格導入を試みた1994年の交渉は最悪の結果を迎えた。反発した選手会は、8月12日からストライキを決行。第二次世界大戦中も含めて続いてきたワールド・シリーズが初の中止となった。クリントン大統領(当時)の調停も失敗し、ファンを置き去りにした泥沼の抗争は232日に及び、938試合が中止。MLBからのファン離れが大きく進み、球団の経営も悪化した。94年、95年の観客動員数は5,000万人に留まり、93年の7,000万人から、30%も減少したのである。

このストライキ事件に際して、MLBが行った改革の一つが、WBC創設である。米国や中南米市場のみではなく、日本、中国、韓国そしてヨーロッパ域内を含む、海外市場の開拓の切り札としてWBC設立を検討。2006年からの実施につなげた。冒頭のメキシコチーム監督のコメントは、5回目の開催を経て、MLBや各国プロ野球選手の参加が増加する中で、野球というスポーツの魅力を世界に浸透させる象徴的な試合となったことを「野球界が勝利者」と表現したのであろう。

MLBは、さらに両リーグ間の交流戦の開始、プレーオフ進出球団の増加、MLB関連の組織統一化、MLBアドバンストメディア(MLBのインターネット業務を引き受ける子会社)の設立など新たな救済策を矢継ぎ早に遂行して、この難局に対処した。

同時に、MLBはスポーツビジネスの原点である「観客数の増加」の重要性に立ち戻り、「ファンの期待に応えて、熱狂する試合を醸成」する有効な手段をあらためて検討。到達した結論が、「徹底した戦力の均衡化」を図ることであった。MLBのように新規参入球団がない「クローズド型」リーグの場合、対戦相手はいつも変わらない。シーズン中盤になると優勝争いをする球団は絞られ、下位チームは優勝の望みが消え、一方、降格の危機もないため、残り試合を「消化」するだけになってしまう。かつてのニューヨーク・ヤンキースのように一つの球団が、毎年のように首位を独走して早々と優勝を決めてしまうことになると、この傾向が強まる。できるだけ多くの球団が優勝争いに参画できることが、リーグ全体の利益に寄与する。また、毎日の1試合1試合が「最後まで白熱した好試合」で、「ぜひ次の試合を見に来たい」とファンの期待感をあおり続けることが重要となる。そのためには「戦力の均衡化」が生命線であり、結局はお互いの利益を最大化することを、球団オーナーと選手会が認識し、意見の合致に至ったのである。

そして「徹底した戦力の均衡化」を実現するために、1995年前後からMLBが導入したのが、レヴェニューシェア、サラリーキャップ、ウエーバー制ドラフトの三つの施策である。自由主義を標榜する米国が、一見カルテルにも見える施策を導入したのは、いかに1995年のストライキ事件の危機感が強かったのかを物語っている。

A:レヴェニューシェア (Revenue Share): 収入分配制度

レヴェニューシェア:図表3の収入のうち、まずMLBの両リーグを統括する、コミッショナー事務局が権利を管轄・販売している放送権料(全米ネットワーク分)の売り上げを、事務局経費を削除後に全30球団に均等に分配する。次に、本来は各球団が全額を得るべき収入であるチケット販売、放送権料(地域ケーブルテレビ局分)等の収益を積算し、球団使用料等のコストを差し引いた額の34%(数値は変動する)をコミッショナー事務局に拠出したのちに、全30球団に分配する規則を導入したのである。

MLBの30球団はフランチャイズ制を敷いており、1つの都市に各々1から最大2の球団が経営権を持って分散している。ニューヨークやロサンゼルスといった1,000万人を超える大都市がある一方、40万人の小都市ミネアポリスをフランチャイズ地域とするミネソタ・ツインズのような球団も多い。

全国放送する試合をコミッショナーが選んだ後に、球団が地元のTV局との放映権交渉を始めるのであるが、当然大都市と小都市ではTV放送権に格差が生じる。またチケット販売も、原則は人口数および居住者の可処分所得に比例するため、必然的に大都市をフランチャイズする球団に収入が偏った形になる。レヴェニューシェアはこの格差を是正するための有効な手段として、高収入の球団から低収入の球団に収入移転を促すことが可能となる。つまり、人口の少ない都市の球団でも、十分な経営原資が保証されるのである。

当然、高収入球団であるヤンキースやドジャースからすれば「なぜ、自分たちの努力で稼いだ収入を、ライバル球団に渡すのか?」との不満はあるが、「試合は1球団で行うものではなく、ライバルたちとの筋書きのないドラマを描かないと、MLBの再生は不可能」との意見に納得し、参加を決定。分配率の微調整を行いつつも、今日まで継続されている。

一方NPBは12球団が自主努力によって、全ての収入を確保し運用している。この点は、日米野球経営上の根本的な差異である。

B:サラリーキャップ(Salary Cap)

選手に払う年俸総額を、リーグ全体の収入に基づいて上限金額を決定する制度。選手個人の最大額を設定するのではなく、球団の選手に対する支払合計額を抑制する施策である。本格導入の97年当初は、リーグの定めた選手年俸総額は5,100万ドル(45億9,000万円)であった。これを超えた年俸額には35%の課徴金(ぜいたく税)が課され、徴収後に30球団に分配されている。この制度に不満を抱くニューヨーク・ヤンキースは、上限額を無視して課徴金を払い続けていることから、別名ヤンキース税と呼ばれている。この総額は年々上昇し、現在は100億円を超えるものの、FA制度の導入後にみられた、年俸が際限なく上昇する現象は充分に抑制されている。球団間の年俸格差を防ぎ、経営を健全化すること、そして球団間の戦力の均衡化には大きな効果があったと評価されている。

C:ウェーバー制ドラフト(Reverse-order Entry draft)

球団が、前シーズンの最終順位と逆の順番でドラフトにおける選手指名を行う制度。前シーズンで成績のふるわなかった球団ほど、前途有望な選手が獲得できるため、戦力の均衡化に短期間で効果を発揮するといわれる。原則的にドラフトで選手を決定するNBA(バスケット)やNFL(フットボール)では、有効な制度である。特に登録選手が15人と少ないNBAでは、効果が高い。1984年に最下位から2位に沈んだシカゴ・ブルズが新人のマイケル・ジョーダンを獲得、その後の黄金期を迎えたことが著名である。シーズン終盤になって、このドラフト制度の恩恵にあずかりたい球団が、故意に成績を落とす問題が散見されることは、逆説的にこの制度の効果の高さを表している。

さて、この三つの施策によって、どの程度の「戦力の均衡化」を生み出したのかは、正確なデータは存在しないと思われる。しかし実際に、これらの施策が徹底された2000年以降、MLBのワールドシリーズで「2連覇を果たした球団は存在していない事実」は注目に値しよう。

また、MLBが95年の苦境を乗り切り、年間5.5%程度の高度成長を30年間に渡って持続している一つの要因となったことは、多くの専門家が指摘している。

結論として、MLBとNPB選手間に生じた7倍もの年俸格差は、上述のように政治・経済・スポーツとしての歴史といった複合的な要素が絡み合った結果といえよう。日米の経済格差は埋めがたく、また異なる成長戦略を採ってきたNPBにおいては、MLB施策の直接的な導入は困難であるが、学ぶべき要素は多いと感じる。

今回のWBCでMVPを獲得した大谷翔平選手が、MLB史上最高額の年俸を獲得する可能性は高い。

これを機会に、大谷選手の究極のビジョンである「世界の野球界のさらなる発展」が早期に実現することを期待して、コラムを終えたい。

参考文献

「消費社会白書2024」のご案内

中流層の暮らしぶりは終わった。まん中がなくなって、焼け野原のような空洞感が支配している。「こころの戦後」だ。 「欲望自由主義」のもとで「個人欲望」の解放を可能にした消費社会は終わり、生きがいを求めてさまよう価値社会が始まった。

著者プロフィール

林和夫

1980年早稲田大学理工学部卒業後、電通に入社。25年間、FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ、世界陸上、世界水泳など国際スポーツのスポンサーシップ、TV放映権、大会運営業務に携わる。97年からスイスのISL(電通とアディダスのスポーツビジネス会社)、2010年からは電通スポーツ(ロンドン)での勤務など国際経験を蓄積。2018年より広島経済大学にてスポーツビジネスを担当し、今日に至る。

参照コンテンツ

- プロの視点 プロスポーツのマネジメント~なぜMLBとNPBで7倍の年俸格差があるのか?~ 第一話「日本のプロ野球ビジネスの変遷」(2023年)

- プロの視点 プロスポーツのマネジメント~広島東洋カープの挑戦~広島市と共に逆境を乗り越える独自の経営戦略(2022年)

- プロの視点 今治.夢スポーツ 「スポーツが日本の未来にできること」を求めて、岡田武史氏の挑戦(2021年)

- MNEXT 眼のつけどころ 戦略思考をどう身につけるか-スポーツ観戦で学ぶ(2019年)

- MNEXT 2014年ブラジルW杯観戦で学ぶ 実践戦略思考(2014年)

- MNEXT W杯のコートジボワール戦敗北の戦略的読み方(2014年)

- MNEXT W杯日本代表のリーグ戦敗退の戦略的読み方(2014年)

- MNEXT 北京五輪にみる日本の戦略の弱さ(2008年)

おすすめ新着記事

消費者調査データ 炭酸飲料(2024年7月版) 首位「コカ・コーラ」、迫る「三ツ矢サイダー」、高い再購入意向の無糖炭酸水

2023年は3年連続プラスとなった炭酸飲料。調査結果を見ると、今回も「コカ・コーラ」が複数項目で首位を獲得したが、2位の「三ツ矢サイダー」の猛追が光る。再購入意向は、無糖炭酸が上位に食い込んだ。

消費者調査データ スポーツドリンク・熱中症対策飲料(2024年7月版) 首位「ポカリスエット」、追い上げる「アクエリアス」

人流の回復や猛暑などを背景に伸びる熱中症対策飲料・スポーツドリンクの調査結果をみると、ロングセラー「ポカリスエット」が再購入意向を除く5項目で首位を獲得した。5ポイント程度の差で追うのは「アクエリアス」。さらに10ポイント前後のビハインドで「GREEN DA・KA・RA」が続く。

成長市場を探せ 初の6,000億円超え、猛暑に伸びるアイスクリーム

2023年度、空前の暑さを追い風に、アイスクリーム市場は初の6,000億円超えを達成、4年連続で過去最高を更新した。2023年の夏日日数は140日、実に1年の4割近くの日が「アイスクリームを食べたくなる」気温である25度を超えたことになる。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)