本コンテンツは、2023年11月9日に開催したネクスト戦略ワークショップSession3の講演録です。

セッション3ではPriorマーケティングについてご説明させていただきます。セッション2では、価値が重要であり、消費者は価値を中心に生き、選択しているということをご説明いたしました。

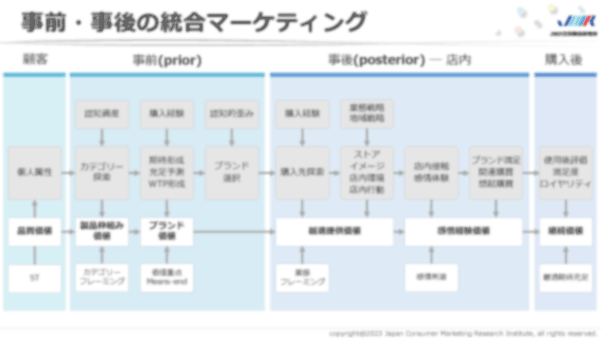

ここでは、その店頭に至る前のPrior(事前)という領域で、価値をどのように体現するのか。また消費者の認知の歪みにどう対応していくのか。マーケティングを実際にどのように実践していくのかご説明させていただきます。

事前にどう購買意欲を上げていくのか、ご説明したいことは三つあります。

まずひとつ目は、ブランドは価値のシンボルになっているということ。ふたつ目は、製品の枠組みの価値をカテゴリーのフレーミングでどう変えていくのか、製品の枠組みの価値をどう上げていくのか。三つ目に、ブランドの価値をMeans-end分析でどのようにして測定し、価値を上げていくのかについてご説明をさせていただきます。

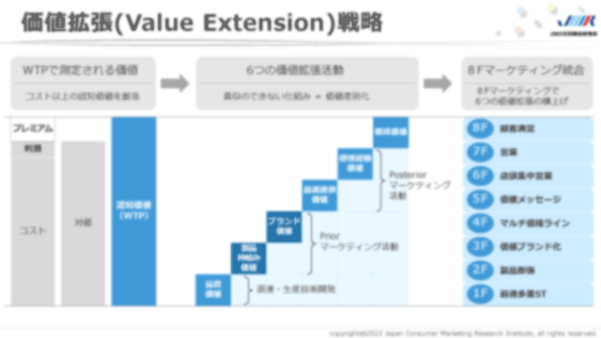

消費者の認知価値は、六つの価値の積み上げです。Priorマーケティングの領域では、「製品枠組み価値」と「ブランド価値」をどう上げていくかになります。さらに、これを実際のマーケティングでどのように訴求をしていくのか、製品膨張や価値をブランドにどのように乗せていくのか。WTPをどう上げていくのかをご説明いたします。

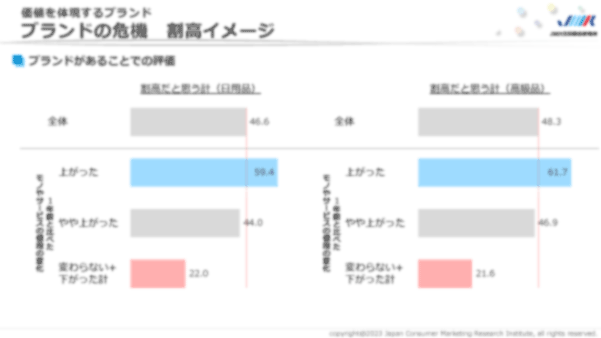

まずお伝えしたいのは、ブランドは非常に大切である一方、現在非常に逆風を受けているということです。30年ぶりのインフレによって、消費者にはブランドが割高だというイメージがついてきていることがわかっています。

このデータはブランドへの割高感を日用品と高級品それぞれについて調査したものです。

ブランドへの割高イメージをみると、日用品で47%、高級品で48%となり、高級品に限らず日用品においてもブランドが割高だと答えている人が約半数に及ぶということがわかります。

さらに1年前と比べたモノやサービスの値段の変化について、上がったと認識している人ほど、ブランドが割高だという意識が高くなっているということがわかります。つまり、インフレ下にあっては、ブランドが割高だという意識を持たれる、逆風の時代であると言えます。

したがって、ブランドは今危機に瀕しているのですが、一方で、やはりブランドというものは非常に大切です。セッション1で消費者は価値で選んでいる、その価値を体現しているブランドで選んでいるということを説明いたしました。

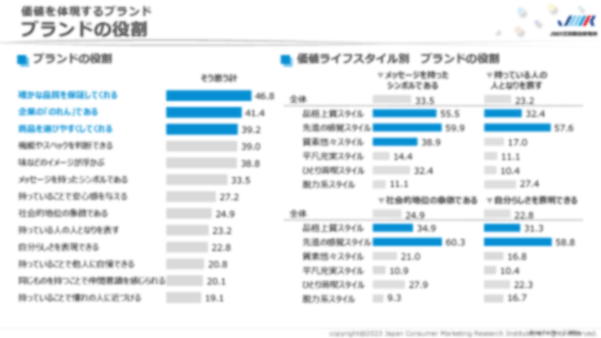

では消費者にとってブランドはどのような役割を持っているのでしょうか。

ブランドの役割として一番大きなものは、「確かな品質を保証してくれる」というもので、約半数の大勢の意識となっています。また「企業の『のれん』である」「商品を選びやすくしてくれる」という意識も大きいです。これを価値ライフスタイル別にみていくと、特徴がみえてきます。

消費のリーダー層である「品格上質」や「先進の感覚」にとっては「メッセージを持ったシンボルである」「持っている人の人となりを表す」「社会的地位の象徴である」「自分らしさを表現できる」というスコアが全体と比べてもかなり高く、その他のライフスタイルの人よりもかなり高くなっているということがわかります。

つまりブランドは品質保証だけではなく、自分を象徴するものであるという価値のシンボルとしてのイメージや期待を持っているといえます。つまりブランドは割高である一方で、このように価値を象徴するシンボルであり価値を高める効果を持っています。

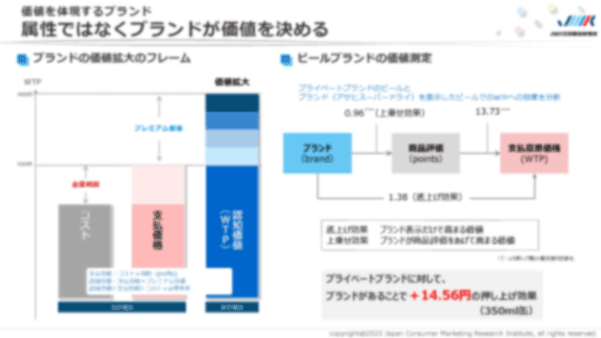

またブランドの価値は属性ではなく、ブランドそのものに価値を上げる効果があるということを以下の図で示しております。

消費者の価値を測定するのは、WTP(Willingness to pay支払意思価格)です。消費者は自らが捉えている認知価値から支払価格を引いた部分を、実際に得をしたプレミアム価値として感じています。しかし現在は、プレミアム価値が値上げによって目減りする危機にあります。実際、支払価格の中には企業が支払っているコストがあり、そこから企業が利潤をとっています。現在、円安によるコストアップの危機があります。すると支払価格が上昇し、消費者が感じるプレミアム価値が狭まっていきます。

したがって、認知価値が上がらないと消費者が感じるプレミアム価値が小さくなってしまう。そこで認知価値をどう上げていくのかが非常に大切になります。

では、WTPをどう上げていくのか。構造方程式モデリングと呼ばれる分析を行った結果、ブランドの存在が大きく寄与することがわかりました。

ブランドがあることによって、その商品の評価が上がるという「上乗せ効果」と、ブランドがあるというだけでWTPが上がるという「底上げ効果」がみられました。

これは実際にビールのブランドで測定をした結果です。プライベートブランドのビールとアサヒスーパードライというブランドをつけた場合とで、WTPがどのように変化したのかを分析しました。

するとプライベートブランドと比較して、ブランドがあると底上げ効果と上乗せ効果を合わせて14.56円の押し上げ効果があります。つまりWTPが高くなり、その分高く売ることができ、お客様の期待が高まるという分析結果が出ています。したがって、属性ではなく、ブランドがあることで価値の拡大につながっている、ブランドが価値を決める重要なものであるということが調査からわかりました。

続いて、消費者は商品を選ぶ時にまずカテゴリーを探索します。価値がブランドを体現するということがわかった上でニーズに対してどのカテゴリーがいいかを探索します。そのカテゴリーを決めることを枠組みで捉えていこうと思います。

実はその枠組みが変わると消費者が求めている期待や役割が変わっていきます。これを行動経済学のフレーミングで説明しようと試みました。ここで、行動経済学において有名な例を紹介させていただきます。

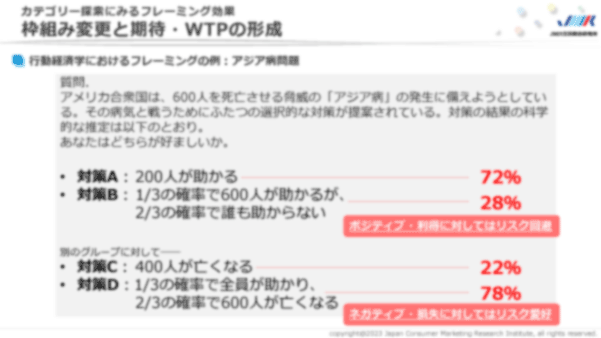

これは2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンと共同研究者のエイモス・トヴァスキーが1981年におこなった実験で、執筆した論文のなかで有名なアジア病問題というものがあります。

ある集団に対して、このような質問をしました。「アメリカ合衆国は600人を死亡させる脅威を持ったアジア病の発生に備えようとしている。その病気と戦うためにふたつの選択的な対策が提案されている。対策の結果、科学的に推定されると次の通りの結果が出ます。あなたはどちらが好ましいと思いますか」というものです。対策Aは200人が助かるもの。対策Bは3分の1の確率で600人が助かるが、3分の2の確率で誰も助からないというもの。実際に大学生に質問したところ、72%が対策Aを選び、対策Bは28%でした。

続いて別のグループに対して、このような質問をしています。対策Cでは400人が亡くなります。対策Dでは3分の1の確率で全員が助かり、3分の2の確率で600人が亡くなります。結果、対策Cが22%、対策Dが78%と大勢を占めています。

よくみると、実はこの対策ABCD、どれも統計学上の助かる人数の期待値をみると全部同じです。しかも200人が助かるという確実なものと、確率でものを言う、いわゆるリスク選好かどうかという枠組みは、ひとつ目の質問もふたつ目の質問も同じです。

全く同じ期待値を持っているにもかかわらず、これだけの差が出る。しかも聞き方によって、リスク選好なのかどうかも変わります。この実験の結果では、助かるというポジティブなこと、あるいは得をするということに関しては確実に利益を得たいリスク回避の思考が働く。また、亡くなるというネガティブなこと、損失に対しては、リスクを愛好する、という結果が得られました。

つまり、同じことを言っても提示の仕方で全く変わってしまうというのが、意思決定のフレーミングです。このような不確実性のもとでの意思決定は、情報の提示の仕方によって利得と損失の評価が歪められてしまいます。

これを行動経済学という理論をもとにマーケティングに応用し、カテゴリーの枠組みを変えて表現、提示してみたらどうなるのか。

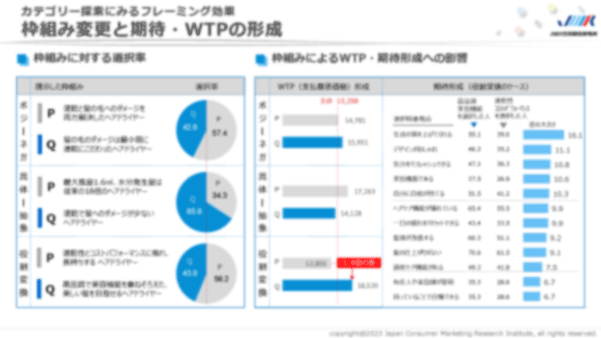

こちらはドライヤーのカテゴリーです。ドライヤーについて、ポジティブとネガティブ、具体か抽象、また役割変換という枠組みで選択率をみました。

消費者に対しては同じ品質、機能のものであるという前提の上で、「速乾と髪の毛へのダメージを両方解決したヘアドライヤー」というポジティブな言い方と、「髪の毛のダメージは最小限に速乾性にこだわったヘアドライヤー」というネガティブを最小限にした言い方で、選択率を比較しました。すると、ポジティブのほうが57%となりました。「最大風量1.6m2、水分発生量は従来の18倍のヘアドライヤー」という具体的な数字を示したものと、「速乾で髪へのダメージが少ないヘアドライヤー」という抽象的なものにとどめたものだと抽象が66%。また役割変換で、「速乾性とコストパフォーマンスに優れ、長持ちするヘアドライヤー」と「高品質で美容機能を兼ねそろえた美しい髪を目指せるドライヤー」。つまり、ただ早く乾くというものに対して、ドライヤーとしての役割ではなく美容機器として役割を変えた場合、56%が速乾性のドライヤーという機能を選び、美容機器は44%でした。枠組みの提示の仕方によって、それぞれの選択率が変わるということがわかります。

もうひとつ着目した点は、枠組みの提示の仕方でWTPが変わるということです。特にこの役割の変換について、この「速乾性」と「美容機器」では、WTPに1.4倍の差があります。ただのヘアドライヤーに対しては約1万2,000円しか出せませんが、美容機器であれば約1万8,500円という2万円近いWTPを持っています。

WTPが異なる背景には特定の期待があるからです。カテゴリーの認識が変われば、より期待が形成されます。実際に高品質の美容機能を選択した人は「生活の質を上げてくれる」「デザインがおしゃれ」「気分をリフレッシュできる」「自分に自信を持てる」という期待を持っています。したがって、役割変換というフレーミングによってWTPを上げられることがわかります。

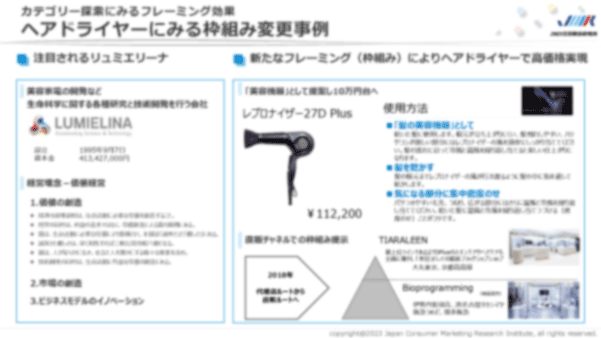

それを実際におこなっている事例が、リュミエリーナのレプロナイザーという商品です。価格は11万2,000円です。リュミエリーナは、経営理念に「生命活動に必要な価値を創造する」「利益の追求でなく価値創造による富の蓄積にある」等を掲げています。髪を乾かすことを美容理論に昇華しています。

独自の理論を2D、3Dから27Dまで高めたものが最新の「レプロナイザー27D Plus」です。髪を乾かすということはもちろん、「髪の美容機器」として強く訴えています。

売り方も直販のチャネルで販売をおこなっております。以前は代理店で販売していましたが、今は百貨店を中心に、Bioprogrammingというブランドショップを立ち上げ、更にTIARALEENという最上位ラインのフラッグシップショップもつくりました。そこで27D Plusのスキンケアやヘアケアを同時に陳列し、家電販売店ではなく美容ショップとしての打ち出し方を強めています。

このように新たなフレーミングによってドライヤーでありながら11万2,000円でヒットしている。他社が売っている3~4万円の高級ドライヤーと比べても高額であるにもかかわらず、大幅にヒットしています。WTPを上げられている例であると考えております。

続いて、ブランドの価値というものをどう発見していくのか。お客様に届ける・伝えるには、 価値をいかに訴求するのかが大事になってきますが、「価値」それ自体は消費者の言葉から直接得られるものではありません。価値は、顕在化している属性 や機能、ベネフィットは異なり、言語化できない、気づかれない、前意識のものにあたるためです。定量調査では得ることが難しい。そこでインタビュー調査からの定性的アプローチで価値を見いだして、さらに、属性やベネフィットとのつながりを定量調査で得ることによって、なにがどう価値にどうつながっているのかを把握することができます。

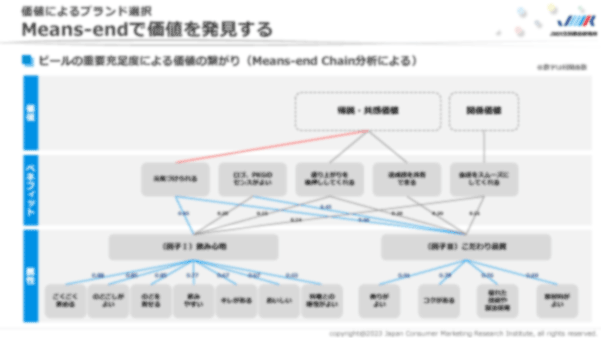

これは今回の消費社会白書の調査結果を踏まえて、属性やベネフィットから、Means-endという手法でビールの価値を見いだしたものです。

ビールの重要度と充足度を組み合わせて得点化した項目のつながりをみていきます。それぞれの数字は相関係数で、項目間のつながりの強さをあらわしています。

属性をみると、「ごくごく飲める」「のどごしがよい」「のどを潤せる」等が、「飲み心地」という属性評価につながり、「香りがよい」「コクがある」「優れた技術や製法使用」等が「こだわりの品質」という属性評価につながっています。

さらに、「元気づけられる」「ロゴ、パッケージのセンスがよい」「盛り上がりを後押ししてくれる」等の具体的なベネフィットにつながっているのですが、これを統括したものが「帰属・共感価値」です。どこかの団体、あるいは集団に所属をしているという帰属の価値や、そのなかで共感や喜びを分かち合えるという価値。また「会話をスムーズにしてくれる」という「関係の価値」というものに昇華されています。

したがって、ビールの属性として訴求できるものは、「ごくごく飲める」や「のどごしがよい」等になります。その属性がどういう価値につながっているか、つまりは価値で再評価をする必要があるということになります。ビールの場合では、ただ「キレが良い」「のどごしがよい」と言うだけではなく、それが満たすものが共感価値だと定義し訴求方法を見直すことでブランドの価値をより正確に伝えることができるのではないかということになります。

これを実際にうまく伝えている例としてユニクロのメリノウールのCMをご紹介します。綾瀬はるかさんが、おしゃれなカフェに入ってきて本を読んでいるというCM。ここで映し出されるのは、男性がゆったりと本を読んでいる様子や談笑している女性のいる優雅なカフェです。それぞれが優雅な時間を過ごしているカフェでの素敵な空間を訴求している。メリノウールが登場するのは最後だけで、そこで「しあわせって今日のことだ」というメッセージとともに、ユニクロのロゴが出てきます。高品質、高機能で低価格なメリノウールのCMですが、その属性や機能をいたずらに強調することはせず、メリノウールを着ていること、そこで思い思いの時間を過ごすことを強調して、価値の充実した時間と生活を送る。こうした時間充実の価値をひたすら映し出しています。

ユニクロの柳井社長は唯一無二の価値をつくるということを掲げて価値の重要性を訴えています。そのなかで今ユニクロが掲げているコンセプトが、「Life Wear」というものです。「しあわせって今日のことだ」というキャッチコピーとともに、デザインや機能が優れているということはもちろん、それがあらゆる人の生活をより豊かにするという価値を体現するものにうまくブリッジでつながっている。ここが大事なのではないかと考えております。

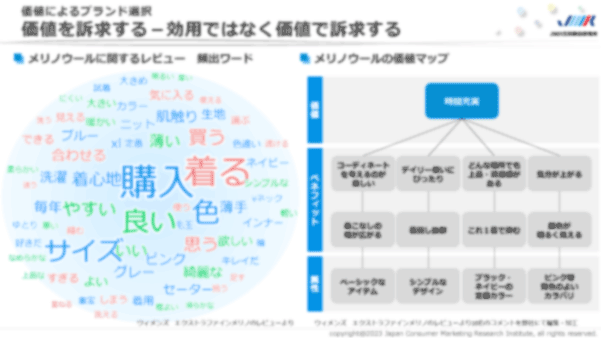

次の図は、実際に、メリノウールに関する消費者の価値というものがどうなっているのかを、メリノウールのECサイトでのレビューをまとめたものから、価値のマップというものを再現したものです。

実際にレビューで出てきたワードをビッグデータ的に解析すると、頻出する言葉は「着心地」「購入」「着る」等です。これらはあくまでも属性の言葉ですので、これがどういう価値に結びついているかを、10名のコメントから定性的にまとめたものが右の図です。

属性は、「ベーシックなアイテム」「シンプルなデザイン」「定番カラー」「ピンク等発色のよいカラバリ」です。それによってベーシックなアイテムだから着こなしの幅が広がり、コーディネートを考えるのが楽しい。シンプルなデザインなので着回し力が抜群であり、デイリー使いにぴったりである。定番カラーなので、これ1枚で済む。どんな場所でも上質、清潔感が保てる。またピンク等発色のよいカラバリなので顔色が明るく見える。それによって気分が上がる。これらによって思い思いの時間を過ごすことができ、時間充実の価値につながっているのではないかと考えております。

ユニクロは、機能性に優れた素材、それをかなり安く提供できる。また素材の開発力だけではなく、各属性がベネフィットと価値に結びついているということがわかります。これが価値を届けるということ、その属性を価値によって再定義するということになるのではないかと思います。

あらためてマーケティング上でのPriorマーケティングの位置づけをご説明します。価値を上げていくためには、製品の枠組みの価値、どうフレーミングを用いて製品の枠組みの価値というものを上げていくのか。また、ブランドの価値をどう上げていくかを、商品のラインアップ、製品膨張、コミュニケーションを通じて価値をブランドにどうのせるかというマーケティング活動のなかでおこなうのか。これがPriorマーケティングの位置づけです。

次のセッションでは、このセッションで紹介したPriorマーケティングをどのように店頭・買い物の場でのPosteriorマーケティングにつなげるかをご紹介します。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)