2019年のスナック菓子市場は小売金額ベースで前年比2.6%増の4,476億円となり、堅調な動きを続けている(全日本菓子協会)。

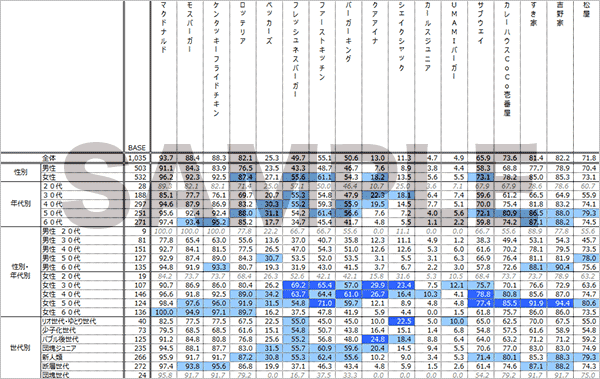

今回は、当社が任意に選んだスナック菓子35ブランドについて、「知っている(認知)」「3ヶ月以内に広告などを見た(広告接触)」「3ヶ月以内に店頭などで見た(店頭接触)」「買って食べたことがある(購入経験)」「最近3ヶ月以内に買って食べた(3ヶ月以内購入)」、さらに「今後(も)食べたい(今後意向)」と「購入経験者における今後の購入意向(再購入意向)」という7項目について、インターネットモニターに対して行った調査結果をランキング形式でお届けする。

今回の調査では、前回(2020年1月版)、カルビーの「ポテトチップス」が圧倒的な強さを見せた。7項目中6項目で首位、3ヶ月内購入では2位に24.6ポイント差、今後の意向でも23.2ポイント差でダブルスコア以上の大差をつけた。唯一首位を譲ったリピート意向でも、トップとの差は0.3ポイントに過ぎない。2位以下には、同じくカルビーの「じゃがりこ」「かっぱえびせん」、湖池屋の「ポテトチップス」などが項目ごとに順位を入れ替えながら、激しい競争を繰り広げている。

しかし、リピート意向では順位が大きく入れ替わる。首位はカルビーの「miino(ミーノ)」、僅差で同じくカルビーの「ポテトチップス」、3位に湖池屋の「じゃがいも心地」が入り、4位から7位、10位にコンビニなどのPBが入った。ベスト10のうち、実に5ブランドがPBが占めた。

今春の緊急事態宣言や休校措置などで在宅時間が増加した際、スナック菓子の需要は大幅に伸びた。人気の中心は定番商品だったが、需要が拡大するなかでコストパフォーマンスに優れたPBや、健康志向の高まりを背景にした「ミーノ」のようなギルティフリーを訴求したブランドへのリピート意向が高まった可能性がある。コロナ禍の終息は現時点では見通せないことから、今後も在宅需要は高止まりを続け、2020年のスナック菓子市場は拡大の公算が高い。伸びる市場での競争の行方が注目される。

- 注目ランキング

-

- 3ヶ月以内購入

- ポテトチップス(カルビー) 42.1%

- ポテトチップス(湖池屋) 17.5%

- じゃがりこ(カルビー) 17.0%

- 再購入意向

- miino(ミーノ)(カルビー) 74.3%

- ポテトチップス(カルビー) 74.1%

- じゃがいも心地 70.0%

- 3ヶ月以内購入

詳細データのダウンロード

クロス集計表 サンプルイメージ

調査概要

提示35ブランド

- ポテトチップス(カルビー)

- ポテトチップスクリスプ(カルビー)

- 堅あげポテト(カルビー)

- ピザポテト(カルビー)

- ナチュラルカルビー(カルビー)

- ザ・ポテト(カルビー)

- サッポロポテト(カルビー)

- かっぱえびせん(カルビー)

- じゃがりこ(カルビー)

- miino(ミーノ)(カルビー)

- ポテトチップス(湖池屋)

- 湖池屋プライドポテト(湖池屋)

- じゃがいも心地(湖池屋)

- カラムーチョ(湖池屋)

- スコーン(湖池屋)

- ドンタコス(湖池屋)

- わさビーフ(山芳製菓)

- ポテトチップス(山芳製菓)

- プリッツ(江崎グリコ)

- Cheeza[チーザ](江崎グリコ)

- CRATZ[クラッツ](江崎グリコ)

- チップスター(ヤマザキビスケット)

- プリングルズ

- リッツ(ナビスコ)

- とんがりコーン(ハウス食品)

- 暴君ハバネロ(東ハト)

- ビーノ(東ハト)

- ベビースターラーメン(おやつカンパニー)

- ドリトス(ジャパンフリトレー)

- セブンプレミアムのポテトチップス(セブン&アイ)

- セブンプレミアムのカップ入りスナック菓子(セブン&アイ)

- ローソンセレクトのスナック菓子(ローソン)

- ファミリーマートコレクションのスナック菓子(ファミリーマート)

- トップバリュのスナック菓子(イオン)

- みなさまのお墨付きのスナック菓子(西友)

調査設計

調査手法:インターネットリサーチ調査期間:2020年11月12日(木)~11月17日(火)

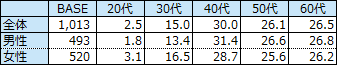

調査対象者:当社インターネットモニター 20歳~69歳

全国の男女個人

有効回収サンプル数:1,013サンプル

サンプル構成(%)

参照コンテンツ

- 戦略ケース 新創業とともにマスターブランディング強化 湖池屋の付加価値戦略(2020年)

- 企画に使えるデータ・事実 成長市場を探せ スナック菓子(2020年版)

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第119号 "自粛"で変わる購買行動とライフスタイル

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第90号 ロングセラーブランドの現在と受容層を探る

- MNEXT 眼のつけどころ ブランドのロングセラー化の鍵は「うまいマンネリ」づくり―市場溶解期のブランド再構築(2017年)

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)