ご利用には有料の会員登録が必要です。

ご登録済みの方は、こちらから全文をご利用ください。

会員のご登録はこちらをご覧ください。

2018年度のスナック菓子の小売り金額は2年連続のプラスで、前年比1.8%増の4,361億円となった(全日本菓子協会)。

今回は、当社が任意に選んだスナック菓子38ブランドについて、「知っている(認知率)」、「買って食べたことがある(経験率)」、最近3ヶ月以内における「広告・記事を見たことがある(広告接触)」「店頭などで見たことがある(店頭接触)」、「3ヶ月以内に買って食べた(3ヶ月内購入)」、さらに「今後(も)買って食べたい(今後意向)」と「購入経験者における今後の購入意向(再購入意向)」という7項目について、インターネットモニターに対して行った調査結果をランキング形式でお届けする。

今回の調査でも、前回(2018年11月版)、前々回(2017年9月版)と同様、全項目でカルビーの「ポテトチップス」が全項目で首位を獲得した。前回もそれぞれ2位と20ポイント以上の差をつけた3ヶ月内購入と今後の購入意向は今回も22.7ポイント、23.0ポイント差となり、盤石の強さは変わらない。

2位以下は複数の項目で同じくカルビーの「じゃがりこ」「かっぱえびせん」が入った。スナック菓子二番手の湖池屋の主力商品「ポテトチップス」は、3ヶ月内購入と今後の購入意向でそれぞれ僅差の4位と3位につけ、こちらも前回(2018年11月版)とほぼ同じで定番が上位を固めている。

ユーザーのロイヤリティの指標である再購入意向をみると、首位はカルビーのポテトチップスだが、2位にはじゃがいもの素材感を追求した湖池屋の「ピュアポテト」、3位にはさつまいもやかぼちゃを原材料とした健康志向の「ナチュラルカルビー」が、6位には和風のフレーバーが特徴のプレミアムポテトチップス、湖池屋「プライドポテト」が入った。ポテトチップスのユーザー層拡大の秘策として打ち出されたプレミアムポテトチップスや健康志向の商品が確かなファンを獲得していることがうかがえる。少子高齢化や健康志向を背景に、今後どのようなヒット商品が生まれていくのかが注目される。

- ポテトチップス(カルビー)

- ポテトチップスクリスプ(カルビー)

- サッポロポテト(カルビー)

- かっぱえびせん(カルビー)

- じゃがりこ(カルビー)

- 極濃(カルビー)

- ピザポテト(カルビー)

- ナチュラルカルビー(カルビー)

- グランカルビー(カルビー)

- ザ・ポテト(カルビー)

- ポテトチップス(湖池屋)

- 湖池屋プライドポテト(湖池屋)

- ピュアポテト(湖池屋)

- カラムーチョ(湖池屋)

- スコーン(湖池屋)

- ドンタコス(湖池屋)

- わさビーフ(山芳製菓)

- ポテトチップス(山芳製菓)

- プリッツ(江崎グリコ)

- Cheeza[チーザ](江崎グリコ)

- CRATZ [クラッツ](江崎グリコ)

- チップスター(ヤマザキビスケット)

- ルヴァン(ヤマザキビスケット)

- プリングルズ

- リッツ(ナビスコ)

- とんがりコーン(ハウス食品)

- 暴君ハバネロ(東ハト)

- ビーノ(東ハト)

- ベビースターラーメン(おやつカンパニー)

- まんまシリーズ(UHA 味覚糖)

- 燃えよ唐辛子(アサヒグループ食品)

- ドリトス(ジャパンフリトレー)

- セブンプレミアムのポテトチップス(セブン&アイ)

- セブンプレミアムのカップ入りスナック菓子(セブン&アイ)

- ローソンセレクトのスナック菓子(ローソン)

- ファミリーマートコレクションのスナック菓子(ファミリーマート)

- トップバリュのスナック菓子(イオン)

- みなさまのお墨付きのスナック菓子(西友)

調査期間:2019年11月15日(金)~11月20日(水)

調査対象者:当社インターネットモニター 20歳~69歳

全国の男女個人

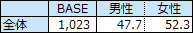

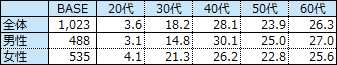

有効回収サンプル数:1,023サンプル

サンプル構成(%)

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)