ご利用には有料の会員登録が必要です。

ご登録済みの方は、こちらから全文をご利用ください。

会員のご登録はこちらをご覧ください。

2018年のチョコレート市場は、前年比2.4%減の5,370億円で、8年ぶりの前年割れとなった(全日本菓子協会 小売り金額)。

今回は、当社が任意に選んだチョコレート35ブランドについて、「知っている(認知率)」、「買って食べたことがある(経験率)」、最近3ヶ月以内における「広告・記事を見たことがある(広告接触)」「店頭などで見たことがある(店頭接触)」、「3ヶ月以内に買って食べた(3ヶ月内購入)」、さらに「今後(も)買って食べたい(今後意向)」と「購入経験者における今後の購入意向(再購入意向)」という7項目について、インターネットモニターに対して行った調査結果をランキング形式でお届けする。

今回のランキングの上位には、前回(2019年2月版)でも複数の項目で3位内を獲得した「チョコレート効果(明治)」「ガーナ(ロッテ)」、「ダース(森永製菓)」などが並んだ。「チョコレート効果」は、2位以下との差は比較的小さいながら、広告接触、店頭接触、3ヶ月内購入、今後の購入意向などで首位を獲得した。同商品は、高カカオポリフェノールを含み、「健康を考えるチョコレート」と銘打っており、健康イメージを訴求してユーザー層を拡大してきたチョコレート市場を象徴するブランドといえる。

また、ユーザーのロイヤリティの指標である再購入意向をみると、首位「セブンプレミアムのチョコレート(セブン&アイ)が獲得したものの、2位には脂肪や糖の吸収を抑える難消化性デキストリンを添加した機能性表示食品の「リベラ(江崎グリコ)」が入った。3位は「チョコレート効果」、4位はシールド乳酸菌を含む「シールド乳酸菌チョコレート(森永製菓)」となり、健康を意識した商品が上位に入った。

チョコレートは気温に左右されやすい商品で、2018年の前年割れには記録的な猛暑も影響していると考えられる。2019年は厳しい残暑があったものの、7月の低温傾向などからチョコレート市場は復調傾向とみられている。前回(2019年2月版)と比較しても上位ブランドの3ヶ月内購入や今後の意向などの数字は大きな変化はみられず、トレンドとしてのチョコレートのブームは続いていると考えられる。今後、チョコレート市場が再びの成長軌道に戻れるのかが注目される。

- チョコレート効果(明治)

- 明治ザ・チョコレート(明治)

- 明治ミルクチョコレート(明治)

- 明治ブラックチョコレート(明治)

- メルティーキッス(明治)

- ガルボ(明治)

- オリゴスマート(明治)

- ポリフェノールショコラ(ロッテ)

- 乳酸菌ショコラ(ロッテ)

- ガーナ(ロッテ)

- クランキー(ロッテ)

- シャルロッテ(ロッテ)

- 紗々(ロッテ)

- ZERO(ロッテ)

- 神戸ローストショコラ(江崎グリコ)

- リベラ(江崎グリコ)

- GABA(江崎グリコ)

- ホーバル(江崎グリコ)

- ダース(森永製菓)

- 森永チョコレート(森永製菓)

- カレ・ド・ショコラ(森永製菓)

- ベイク(森永製菓)

- シールド乳酸菌チョコレート(森永製菓)

- ドクターズチョコレート(マザーレンカ)

- スライス生チョコレート(ブルボン)

- ハイショコラ(ブルボン)

- ボノボン(ヤマキン)

- チロルチョコ(チロル)

- ロシェ(フェレロ)

- エクセレンス(リンツ)

- キスチョコ(ハーシー)

- アフターエイト(ネスレ)

- セブンプレミアムのチョコレート

- トップバリュのチョコレート

- みなさまのお墨付きのチョコレート(西友)

調査期間:2019年12月6日(金)~12月11日(水)

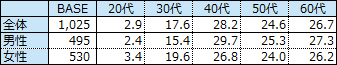

調査対象者:当社インターネットモニター 20歳~69歳

全国の男女個人

有効回収サンプル数:1,025サンプル

サンプル構成(%)

参照コンテンツ

- 企画に使えるデータ・事実 成長市場を探せ チョコレート(2019年版)

- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 変わるバレンタインデー ~"恋する日"から"感謝の日"へ

- 戦略ケース スイーツのジレンマ 欲望と罪悪感の狭間で成長するチョコレート市場(2017年)

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)