ご利用には有料の会員登録が必要です。

ご登録済みの方は、こちらから全文をご利用ください。

会員のご登録はこちらをご覧ください。

2017年のRTD(Ready to Drink:そのまますぐ飲める缶入りのチューハイやハイボールなどの低アルコール飲料)の市場は、前年比9%増、10年連続で前年を超え、過去最大の市場規模となった(サントリー推計)。

今回は、当社が任意に選んだRTD35ブランドについて、「知っている(認知率)」、「買って飲んだことがある(購入経験率)」、最近3ヶ月以内における「広告・記事(を見たことがある)」「店頭などで見たことがある(3ヶ月内店頭接触)」、「3ヶ月以内に買って飲んだ(3ヶ月以内購入)」、さらに「今後(も)買いたいと思う(今後購入意向)」と「購入経験者における今後の購入意向(再購入意向)」という7項目について、インターネットモニターに対して行った調査結果をランキング形式でお届けする。

今回のランキングでは、前回(2017年12月版)、前々回(2016年8月版)と同様に、再購入意向を除く6項目で、「キリン 氷結(キリンビール)」が首位を獲得した。2位につける「ほろよい(サントリー)に購入経験で11.3ポイント、3ヶ月以内購入経験で5.4ポイント、今後の意向で5.0ポイントの差をつけた。それを追うのが5項目で3位を獲得した「-196℃ ストロング・ゼロ(サントリー)」である。アルコール度数9%、糖質ゼロ、高い果実感などが支持され、2018年のブランド別年間販売実績では「キリン 氷結」を抜いて首位に躍り出る見込みである。

キリンビールとサントリーがトップブランドを争い、2社で約7割のシェアを占めるRTD市場だが、今回の調査では、アサヒビールのブランドの健闘が目立つ。ひとつは、前回(2017年12月版)に引き続き、ロイヤリティの指標である再購入意向で首位を獲得した「ウィルキンソンRTD」で、アルコール度数9%、糖質ゼロ、強炭酸が特徴である。もうひとつは、2018年3月発売の「贅沢搾り」で、購入経験では13位にとどまったものの、3ヶ月内購入と今後の意向で5位、再購入意向では3位に入った。

アルコール市場全体がダウントレンドにあるなか、RTDは数少ない成長市場で、2019年も2桁近い伸びが見込まれている。特に成長著しいのがアルコール度数8%以上の高アルコールRTDで、7年間で2.3倍に拡大した。サントリーの「-196℃ ストロング・ゼロ」、アサヒビールの「ウィルキンソンRTD」の好調に加え、キリンビールも2018年4月に発売した「キリン・ザ・ストロング」が上方修正した年間目標の700万ケースを突破した。拡大基調のなかで激戦が繰り広げられるRTD市場のこれからが注目される。

- 贅沢搾り(アサヒビール)

- もぎたて(アサヒビール)

- ウィルキンソンRTD(アサヒビール)

- 淡麗辛口焼酎ハイボール(アサヒビール)

- ニッカハイボール(アサヒビール)

- カクテルパートナー(アサヒビール)

- Slat(すらっと)(アサヒビール)

- カルピスサワー(アサヒビール)

- ニッカシードル(アサヒビール)

- 氷結(キリンビール)

- キリン・ザ・ストロング(キリンビール)

- 本絞り(キリンビール)

- キリンチューハイビターズ(キリンビール)

- スミノフアイス(キリンビール)

- キリンハードシードル(キリンビール)

- -196℃ ストロング・ゼロ(サントリー)

- こくしぼり(サントリー)

- ほろよい(サントリー)

- カクテルカロリ。(サントリー)

- ザ・カクテルバー(サントリー)

- サントリー角ハイボール(サントリー)

- サッポロチューハイ99.99(サッポロビール)

- サッポロ りらくす(サッポロビール)

- サッポロキレートレモンサワー(サッポロビール)

- サッポロ男梅サワー(サッポロビール)

- タカラcan チューハイ(宝酒造)

- タカラ焼酎ハイボール(宝酒造)

- 寶 極上レモンサワー(宝酒造)

- ウメッシュ(チョーヤ)

- さらりとした梅酒(チョーヤ)

- ギュギュっと搾ったサングリア(メルシャン)

- トップバリュのチューハイ/ハイボール(イオン)

- セブンプレミアムのチューハイ/ハイボール(セブン&アイ)

- みなさまのお墨付きチューハイ/ハイボール(西友)

- サンガリア スーパーストロング12(サンガリア/ローソン)

調査期間:2018年12月18日~21日

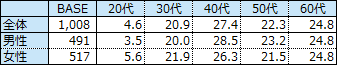

調査対象者:当社インターネットモニター 20歳~69歳

全国の男女個人

有効回収サンプル数:1,008サンプル

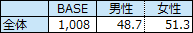

サンプル構成(%)

参照コンテンツ

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)