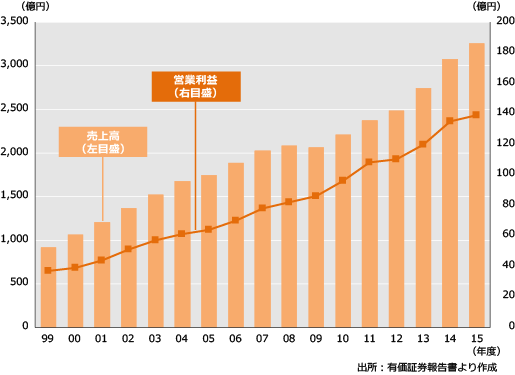

首都圏を中心に店舗展開する食品スーパー、ヤオコーの2016年3月期の決算説明会が5月に行われた。売上は当初予測を大幅に超え3,254億円、前年比110.0%となり、営業利益は138億円、前年比112.1%と2桁成長となった。27期連続で増収増益を達成している。この業績は出店拡大によるものだけではない。2015年度の既存店売上は105.3%、既存店客数は102.5%、客単価は102.2%といずれの数字も伸ばした結果だ。1店1店しっかりとした店づくりを行っていることが、持続的成長につながっている。

図表.ヤオコーの業績

成長を続けるヤオコーも初期のころは失敗の連続だった。精肉・鮮魚の集中前処理を行ったことで生鮮食品の売上が低迷した。他にも食品宅配事業に参入したり、移動バス販売を行ったり、不振店をディスカウント店に転換したりと様々な取り組みを行うが、どれも失敗した。当時は、埼玉にある普通のSM(スーパーマーケット)という存在でしかなかった。

同社は、94年に「食生活提案型食品スーパー」を目指すという経営方針を掲げた。97年には「食生活ニーズは地域により微妙に異なる。それを把握できるのは現場の店長とパート店員だ」という川野幸夫会長のもと、「個店経営」を打ち出して、店舗運営権限を現場に与えた。

転換となったのが98年にリニューアルオープンした狭山店の実験展開だ。地場産野菜売場と総菜売場を拡充し、今ではヤオコーの名物になっているクッキングサポート(売場の中にあり、食や料理の相談や料理を実際につくりレシピなどを教える場所)を初めて展開した。さらに、ミールソリューション(「食事問題の解決」のこと。家庭で料理を一から作る代わりに、惣菜、カット野菜などの下ごしらえされた食材を買って、手早く食事を作ること)の強化を図った。同時にパート店員が考案した料理をお客様に試食してもらうことも始めた。手作りのレシピを配布し、地域に合った主婦感覚のメニュー提案を行った。現在、ヤオコーに行けば、売場の至るところにメニューが提案され、総菜売場は非常に充実している。ヤオコーの原型がこの狭山店であり、この狭山店をモデルに出店を拡大し、急成長を遂げている。

参照コンテンツ

業界の業績と戦略を比較分析する

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)