本書は、「現代日本の消費を分析する」こと、すなわち、「現代日本において消費がどのように決定されているのか、その決定構造にどのような含意があるのかを明らかにする」ことを目的としつつ、「現在マクロ経済学の最も重要な構成要素となっているライフサイクル理論と呼ばれる枠組みそのものの発展を体系的に論じることでライフサイクル理論自体の『現在地』を示すこと」を狙いとしている。

「第Ⅰ部 消費の決定理論」は第1章から第4章の、計4章で構成される。「第1章 消費のライフサイクル理論」では、ライフサイクル理論誕生の背景と、その基本モデルの構造とその含意が概説されている。特に、「生涯を通じて消費を一定に保つのが最適な消費のスケジュールとなる」ことはライフサイクル理論のメインのメッセージと理解され、ライフサイクル理論は「消費の平準化理論」とも呼ばれる。

「第2章 所得の不確実性と消費」では、所得の不確実性が消費の変動要因となることが示されている。この章の含意として重要な点は、消費の変動が起こるのは、「所得が実際に変動するタイミングで」ではなく、むしろ「『所得が変動する』ということを新たな情報として初めて認識したタイミングから」であることだ。家計は、実際に所得の変化が起こるタイミングが現在なのか将来なのかを問わず、自身の生涯可処分所得に変化が生じることを把握した時点で即座に、最適な消費のスケジュールを設計し直す。そうした結果として、所得の変化が実際に起こるよりも前の時点であっても、消費の変動が起こるのである。政策変更時にみられるような、こうしたアナウンス効果の例として、2014年の消費税率引き上げに関するCashin and Unayama(2016a)*1 の実証研究の結果が紹介されている。また、所得減少のショックが生じた場合に、消費の減少を極力回避したい姿勢が強い「慎重な」家計ほど、将来の不確実性に備えるための「予備的貯蓄」への意欲も高く、消費減少の程度もより大きくなることが知られている。

「第3章 異時点間の消費の代替」では、消費の別の変動要因として実質利子率の変化に着目し、実質利子率の変動による消費への影響が理論的に解説されている。実質利子率の変動による消費への影響の大きさを左右するものとして、効用関数のパラメーターである異時点間の代替の弾力性(Intertemporal Elasticity of Substitution:IES)の値の大きさが重要となることが示される。また、実質利子率の変動にともなう消費の変化の効果は、所得効果、異時点間の代替効果、資産効果の三つに分解できる。これら三つの効果の大小関係次第で実質利子率の上昇により消費が増えるか減るかが分かれ、どちらになるかは人的資産や非人的資産の資産構成に左右されることがわかる。

「第4章 利子率と日本の消費」では、日本でのこれまでの消費税率引き上げの局面を、(名目利子率が不変という状況下で消費財間の相対価格があまり変わらずに物価が比例的に上昇した)典型的な実質利子率上昇のイベントと位置付けている。その上で、消費税率引き上げ前後での実質利子率と消費の変動をカバーしたミクロデータのセットを用い、異時点間の代替の弾力性(IES)推計の実証分析を行っている。第4章で取り上げられているCashin and Unayama(2016b)*2 の実証分析例では、1997年4月の消費税率の引き上げをターゲットに、税率引き上げ前後5年間の1992年から2002年までの間の家計調査の月次のミクロデータを用い、備蓄不可能な非耐久財を対象に、IESの推計を試みている。推計結果からは、過去の海外や国内での先行研究例とは異なり、日本における家計のIESは1より大幅に小さくゼロに近いことが示されている。

「第Ⅱ部 ライフサイクル理論の検証と拡張」は、第5章から第8章の計4章で構成される。「第5章 ライフサイクル理論の検証」では、不確実性がある場合にも適用可能なライフサイクル理論の検証方法について論じられている。その嚆矢となったのが、Hall(1978)*3 によって提唱され「消費の変動が予測できない要因で決定される」ことを示そうとした「ランダムウォーク仮説」であり、それに続いて注目されたのがFlavin(1981)*4 によって提唱され「消費の変動は予期された要因では決まっていない」ことを示そうとした「消費の過剰反応テスト」である。「消費の過剰反応テスト」での検証の鍵となる説明変数「予期された所得の変化」の識別方法についてであるが、初期のマクロデータを用いた研究では所得のプロセスを時系列分析して識別を行っていたが、ミクロデータが使われるようになると、制度的特徴や歴史的なイベントを用いた「自然実験」のアプローチで識別がなされるようになった。たとえば、事前の申請に基づく税の還付金や給付金などの受け取りを「予期された所得の変化」とみなし、受け取り前後の消費の変化を観察するような手順がそれにあたる。消費と所得のデータがあれば実行可能であり、特定の係数の統計的な有意性だけで判断できるという技術的容易さから、過剰反応テストは1990年代以降、ライフサイクル理論の研究の代名詞となるほどに強い影響力を持った。さまざまな国、さまざまな時代で検証された過剰反応テストの結果から、ほとんどの研究がライフサイクル理論の妥当性を否定するような内容であったことがわかる。特に、ミクロデータを用いた研究では、大部分の研究で消費が予測された所得の変動に反応していることが確認されている。著者によれば、現代マクロ経済学にとって欠かせない構成要素であるライフサイクル理論の妥当性が棄却されることは、マクロ経済学の根幹を揺るがすものとなった、としている。

ライフサイクル理論に関するその後の研究の方向性として、以下のふたつが挙げられる。ひとつの方向性は、消費の過剰反応が検出されたテストが不適切であると考え、より精緻で純粋な過剰反応テストを模索する研究である。この方向性については第6章と第8章で論じている。もうひとつの方向性は、過剰反応はライフサイクル理論の基本モデルの限界と考え、過剰反応が発生するメカニズムを明らかにしようとする研究である。このもうひとつの方向性については、第7章で議論している。

「第6章 退職消費パズル」では、多くの国、多くの時代、多くのデータで、引退による所得の低下という「予期された所得の変動」に対し、引退時に消費が低下することが確認されている。こうした消費の過剰反応はライフサイクル理論と矛盾するものであることから、「退職消費パズル」と呼ばれている。これまでの研究を総合すると、引退後の消費の減少は、1)仕事関連消費の減少 2)料理やDIYなどの家計内生産への代替による市場での支出減少 3)予期しない引退による予期しない所得減少の影響 など、基本モデルでは捨象された要因が原因である。これらの要因で引退前後の消費減少の大部分は説明できることから、引退後の消費の減少はライフサイクル理論と矛盾しないとみなされた。他方、日本での状況を検証したStephens and Unayama(2012)*5 の結果からは、日本での引退後の消費の低下幅は他の国での結果と比べ小さく、ほとんどが仕事関連消費の低下で説明できる。著者によると、この特徴は、専業主婦の割合が高い日本では世帯主の引退による家計内生産の変化はわずかで、定年制度や退職金のおかげで老後の人生設計に関する不確実性が小さいことの結果と考えられる。こうした社会的・制度的な特徴のおかげで、日本の家計行動はライフサイクル理論の基本モデルと親和性が高くなっている、とみている。

「第7章 過剰反応と流動性制約」では、過剰反応の原因として、「家計は手元流動性の範囲でしか消費ができない」という流動性制約に着目している。その場合、生涯可処分リソースが多くても手元流動性が不十分であれば消費は抑制されるが、所得の受け取りにより手元流動性が増えるならば、それが事前に予期されたものであっても消費は増え、「過剰反応」が観察されることとなる。日本での先行研究によると、流動性制約がバインドする「その日暮らし家計」の割合は10%程度と国際的にみて非常に少ないことが知られており、このことは日本で過剰反応がそれほど大きくないという実証結果とも整合的である、と著者は論じている。

「第8章 ライフサイクル理論のフロンティア」では、「理想的な状況」として、「流動性制約がバインドせず、退職消費パズルの章でみたような家計内生産の状況や健康状態の変化なども起きておらず、明確に予期された所得変動が発生している状況」を設定し、公的年金の支給前後での消費の変化を観察している。公的年金を受け取る高齢者にとっては、公的年金の支給額に不確実性はなく、公的年金の受け取りは「予期された所得変動」である。高齢者は将来の所得の増加が期待できず、十分な流動資産を保有しており、流動性制約がバインドする可能性もない。2~3ヶ月間という短期間での消費の平準化であり、その他の経済状況の変化は無視可能である。よってこれらは、ほぼ完全にライフサイクル理論が想定している状況であり、家計が将来を考慮して消費の平準化をしているか、という点に関するテストという意味での「純粋な過剰反応テスト」が可能な状況となっている。Stephens and Unayama(2011)*6 では、この純粋なテストによっても過剰反応が検出されたことを報告している。流動性制約によって引き起こされる過剰反応と比べれば定量的にはるかに小さい効果であるが、家計は厳密には将来を考慮して消費を平準化するという行動をとっていないことを示す結果である、としている。

「第Ⅲ部 現金給付の経済学」に含まれる2章分のうち「第9章 消費刺激の経済学」では、米国での研究の多くが限界消費性向(MPC)は50-70%と推計しているのに対し、日本では1990年代以降のさまざまな政策に関する計測をみるとMPCは10-30%となっており、他の先進国よりも消費刺激策の効果が小さいことが確認される。消費刺激策の設計の問題として、次の3点について言及されている。第一に、対象を流動性制約がバインドする家計に限定することが適切だとしても、そうした家計を識別することは概念的に困難であり、政策効果を最大にするには幅広い家計を政策対象にする方がよいという点。第二に、商品券での給付は現金給付と政策効果に差はなく、むしろ、事務コストの高さから全体的には合理的な政策とは言えないという点。第三に、消費刺激策の効果が、流動性制約がバインドした家計の反応によるものであるならば、「所得移転」は不要であり、「流動性の供給」で十分であるという点である。

「第10章 児童手当の効果」では、より恒常的な政府から家計への所得移転の典型例として児童手当を取り上げ、再分配された経済資源がいつ、どのように使われるのかを論じている。児童手当の効果をみると、消費刺激策のMPCは小さく、それらが支給された時点ではほとんど支出されずに大部分は貯蓄に回されていた。その意味では、児童手当の影響は支給されるタイミングでの行動だけでなく、長期での行動変容ももたらしてはいなかったことが確認できる。ただし、所得移転の名称などにより特定の財やサービスへの支出を誘発する「ラベリング効果」により、消費の内訳に影響を与える可能性は考えられる。児童手当を、「児童の健全な発育」に役立つためのものとラベリングされた所得移転と位置付けることで、家計に子供向けの支出を増やすことを促す効果が期待されるとしている。

「第Ⅳ部 家計収支の把握」に含まれる2章分のうち、「第11章 公的統計における家計収支」では、消費に関する統計として、家計調査、全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)、家計消費状況調査等々について概説がなされている。さらに、消費データ間の乖離の問題として、家計調査と家計消費状況調査との乖離につき詳細な検討がなされている。消費支出の数値は、家計消費状況調査に比べ家計調査で過少になる傾向がみられており、特に、毎月の購入頻度は少ないが、支出される場合には支出額が大きくなる「高額消費」において、その傾向が顕著である。家計調査で「高額消費」の支出額が過少となることには、平均単価の低さよりも購入頻度の低さの方がより強く影響しているとみられる。その原因として、 1)家計調査での「高額消費」の記入漏れ 2)家計調査での「調査疲れ」のバイアス 3)家計消費状況調査での「サンプル脱落バイアス」(具体例として、金額を1円単位まで記入する「几帳面な家計」がサンプルに残りやすく、彼らは総じて支出額が高くなりやすいこと)などが挙げられている。

「第12章 新しい家計収支データ」では、近年の情報通信技術の発展に伴い民間企業によって蓄積された電子データについて取り上げ、POSデータ、家計側スキャナデータ、クレジットカードデータなどのメリットや限界・問題点などについて指摘している。家計の調査負担を最小限に抑制しつつより豊富な情報を収集できる可能性のあるものとして、家計簿アプリデータが注目されている。銀行口座やクレジットカードの利用履歴などから、詳細かつ包括的に家計収支の情報を最小限の負担で自動的に取得・収集できるという家計簿アプリの長所を活かしつつ、世帯属性が欠如する欠点を補い、より公的統計に近い性質の情報を構築するための試みとして、RICHプロジェクトが紹介されている(著者自身も本プロジェクトに関与している)。

「第Ⅴ部 貯蓄の決定要因」に含まれる2章分のうち、「第13章 ミクロとマクロの貯蓄率」では、SNAと家計調査の貯蓄率の乖離の発生原因を、1)家計調査の調査対象の範囲が日本の全世帯と比べると限定されること、2)帰属家賃などの統計の定義上の違い、3)家計調査のいくつかの項目における非標本誤差、の三つに分類・特定している。その上で、それら三つの乖離を解消するような補正を行うと、ミクロとマクロの貯蓄率の動向は一致し、おおむね1990年代以降は一貫して低下する傾向であることが示される。

「第14章 人口動態と貯蓄」では、ミクロとマクロの貯蓄率の乖離は全国消費実態調査でも発生しているが、第13章の家計調査で確立した補正方法やマイクロシミュレーションなどを用いた補正により、両者間の乖離は解消可能となる。マクロの貯蓄率の動向を世帯属性別の貯蓄率の動向に要因分解すると、マクロの貯蓄率の低下は、年齢別人口構成の変化よりも年齢別の貯蓄率の低下、特に高齢者の貯蓄率の低下の影響がより大きいことが確認できる。

最後に、本書の狙いに示される大きな柱のひとつである「ライフサイクル理論の現在地」の観点から、「現代日本の消費」に対する著者の評価を総括すると、

- 異時点間の代替の弾力性は小さく、家計が直面する金融市場では利子率の変動が硬直的であるため、利子率が消費に与える影響は小さい

- 定年制度や退職金制度によって、退職時期や老後の資産に関する不確実性が抑制されており、生涯を通じた平準化ができている

- 流動性制約がバインドするような家計は少なく、過剰反応は大きくない

よって、「日本ではベーシックなライフサイクル理論の当てはまりがよく、消費動向は比較的単純なモデルによって描写でき、単純な『消費の平準化理論』でさまざまな議論ができる」としている。

本書の成果としていくつかの点が挙げられる。

第一に、著者の宇南山氏自身が共同研究者達と取り組んできた、ライフサイクル理論に関する最先端の実証研究の成果が示されている。個々の章の中で詳しく解説されている、日本の消費のミクロデータを用いた実証分析の結果は、世界の上位ジャーナルに採択された宇南山氏らの研究論文がベースとなっている。本書は、ライフサイクル理論に関する実証研究の、グローバル・スタンダードを示している。

第二に、消費税率の引き上げや公的年金支給タイミングの変更など、消費に関わる日本での制度変更等のイベントを、ライフサイクル理論の検証に極めて有効な「自然実験」の舞台として巧みに選定している。その上で、消費のミクロデータを用いた実証分析の前提条件をうまく絞り込み、できるだけシンプルな推計式や推計手法で済ませられる工夫をすることで、理論の検証の精度を高めることに成功している。本書の各章で示されているような、「自然実験」の舞台の選定、実証分析に用いるデータの条件付けや絞り込み、推計式や推計手法の工夫等々のアイデアの秀逸性が、宇南山氏らの研究の強みとなっている。

第三に、本書に取りまとめられた一連の研究により、宇南山氏らは家計調査など、消費に関する日本の官公庁統計の個票データを用いた実証分析の成功例を量産する研究者としての立場を確立している。本書により、第66回(2023年度)日経・経済図書文化賞、並びに、第45回(2023年度)サントリー学芸賞(政治・経済部門)のダブル受賞に輝いたことは、こうした研究成果の証でもある。

しかしながら、上述の成果の上でもなお、本書にはいくつかの課題が見受けられる。その中身は大きく分けると、1)本書のなかの一部の章で示されている分析の結果とアプローチに対する疑問と、2)(研究の中身ではなく)本書の書籍・出版物としての完成度に関する問題点のふたつに整理できる。

まず、「本書のなかの一部の章で示されている分析の結果とアプローチに対する疑問」として、「第4章 利子率と日本の消費」「第6章 退職消費パズル」「第8章 ライフサイクル理論のフロンティア」の計3章分の内容を、それぞれ検討していく。

続いて、「(研究の中身ではなく)本書の書籍・出版物としての完成度に関する問題点」として、「第2章 所得の不確実性と消費」「第3章 異時点間の消費の代替」「第5章 ライフサイクル理論の検証」の計3章分の内容を、それぞれ検討していく。

「1)本書のなかの一部の章で示されている分析の結果とアプローチに対する疑問」として最初に取り上げるのは、「第4章 利子率と日本の消費」のp.96に示されている「表4-1 推定されたIES:1997年のケース」の一連の推計結果である。

(1)~(4)の四つの推計結果のうち、(1)と(2)では、D1997.4 の係数は有意に負と推計されており、この係数値を税率引き上げによる物価上昇率で割ることで、異時点間の代替の弾力性(Intertemporal Elasticity of Substitution:IES)の数値が求まり、具体的には1に近い値が示されている。加えて、IESの95%信頼区間にはゼロは含まれておらず、モデルのディープ・パラメーターが最低限満たすべき条件(σ>0)もクリアできている。(2)ではアナウンス効果のダミーが入っているがいずれも有意ではなく、IESの推計結果に全く影響は出ていない。(1)と(2)の推計結果をみる限り、IESの推計が失敗している形跡はほとんど認められない。

他方、(3)と(4)では、D1997.4 の係数値は負だが有意ではない(少なくとも10%水準をクリアできていない)。推計されたIESは(3)で0.21、(4)では0.3となっており、いずれもゼロに近い値となっている。本書ではこの(3)と(4)での推計結果をもって、「(過去の海外や国内での先行研究例とは異なり)日本における家計のIESは1より大幅に小さくゼロに近いことが示されている」と結論付けている。しかしながら、IESの95%信頼区間にはゼロが含まれてしまっており、モデルのディープ・パラメーターが最低限満たすべき条件(σ>0)がクリアできていないのだが、その点に関する言及はなされていない。

(3)と(4)では、耐久財(D)と備蓄不可能な耐久財(N)との代替・補完の可能性を考慮するため、月次ダミーの差分 ∆Dy,mがアナウンス効果のダミーDAと一緒に入れられている。(3)では、1997年3月が+1で1997年4月が-1となる「1997年3月の月次ダミーの差分」∆D1997.3が入っており、1997年4月を+1でそれ以外をゼロとする「政策実施タイミングのダミー」D1997.4と一緒に推計されている。推計結果を見ると、∆D1997.3の係数は1.66で有意、D1997.4の係数は-0.51だが有意ではない。∆D1997.3の1997年4月のデータの値が-1であることを考慮すると「-1×(1.66)+(-0.51)=-2.17」となり、この値は(1)や(2)での D1997.4 の係数とほぼ一致する。推計に用いられているダミー変数でのデータの値の入り方に着目すると、(1)や(2)では、1997年4月に関し、「政策実施タイミングのダミー」D1997.4 のデータの値+1のみが存在し、残りの時期には0しか存在していない。他方(3)では、1997年4月に関し、「1997年3月の月次ダミーの差分」∆D1997.3のデータの値-1と、「政策実施タイミングのダミー」D1997.4のデータの値+1のふたつが存在している。ただし、1997年4月以外の時期に関しては、D1997.4 のデータには0しか存在しておらず、また∆D1997.3のデータには1997年3月に+1が存在するが、残りの時期には0しか存在していない。仮にもし∆D1997.3の1997年3月にある+1が今回の推計に及ぼす影響が、ほぼ無視可能なものであるとしたら、∆D1997.3は1997年4月に-1のみが、D1997.4は1997年4月に+1のみが存在し、他の時期はゼロとなっているようなデータとみなされるため、両者は完全な多重共線性を引き起こす存在となる。上述したような係数の推定値に関する計算結果の一致からは、多重共線性の疑いは濃厚と思われる。加えて、推計上、季節性をコントロールする変数のひとつである毎年3月に+1が入る3月ダミーによって、1997年3月の月次ダミーの差分∆D1997.3の1997年3月にある+1の部分の効果の大半が拾われる結果となった場合には、上述の多重共線性はなおさら起こり易くなることが懸念される。最後に、(4)では、1997年2月から1997年6月にかけて、五つの月次ダミーの差分 ∆Dy,m が入れられているが、この五つの変数の係数値はいずれも有意ではない(1997年5月については5%水準をクリアできていない)。

(2)から(4)までで、1996年10月から1996年12月にかけてのアナウンス効果ダミーの係数の推定値には違いがみられないことを踏まえると、(3)や(4)での月次ダミーの差分 ∆Dy,m の入れ方にまつわる問題点や係数値の推定の失敗の余波で、政策実施タイミングのダミーD1997.4の係数値が(2)の場合に比べ(3)と(4)では過少に推計されてしまっている可能性がある。

以上の議論を総合すると、第4章で焦点となっているIESの推計に関し、回帰分析の結果として問題点が少なく妥当性がより高いのは、政策実施タイミングのダミーD1997.4の係数値が理論の想定通りに適切かつ有意に推計されている(1)や(2)の場合の方であって、(3)や(4)ではないとみた方がよいであろう。その場合、「過去の海外や国内での先行研究例とは異なり、日本における家計のIESは1より大幅に小さくゼロに近い」とする筆者の主張には、疑義を差し挟まざるを得ないであろう。

この第6章では、「退職消費パズル(Retirement-Consumption Puzzle)」に関する日本での実証研究例として、家計調査の個票データを用いたStephens and Unayama(2012)での分析結果が示されている。分析では、家計調査の調査期間6ヶ月の間に退職のイベントが発生しているサンプルに絞った上で、退職の時点を挟んだ前後の時期を「退職1-2ヶ月前」「退職月・1ヶ月後」「退職2-4ヶ月後」の三つに分けてダミー変数を作成し、回帰分析による各ダミー変数の係数値の推計結果をもとに「退職消費パズル」の発生の有無を判断している。推計対象とする消費の中身も、「非耐久財 消費支出」「厳密な非耐久財」「食料」「仕事関連支出」「非仕事関連支出」の5種類を対象としている。推計に用いるサンプルベースも、「A.世帯主55歳から65歳」と「B.世帯主40歳から54歳」の2種類設けている。それぞれのケースでの推計結果は、p.153の「表6-1 退職が消費に与える影響」に示されている。そのうち、「A.世帯主55歳から65歳」での推定結果に焦点を当てると、「非耐久財 消費支出」「厳密な非耐久財」「食料」では三つのダミー変数の係数値は全て、有意には推計されていない。「退職消費パズル」の想定通りに、退職後のふたつの時期でダミー変数の係数値が負で有意に推計されているのは、「仕事関連支出」のみである。

以上の結果から、「日本においても退職によって所得が大きく落ち込むが、消費はほとんど変化しておらず、『退職消費パズル』の存在は確認できない」としている。

家計調査の各対象世帯への調査期間が6ヶ月間であるというデータの制約を踏まえると、「退職」というイベントが発生したサンプルに絞った上で、「退職」への状態変化に伴う消費の変化の影響をみることで「退職消費パズル」の有無を検証する、という方法論自体には何ら不自然な点はない。推計結果から、「退職」の前後で「仕事関連支出」の低下が観察されているという点は、海外での先行研究とも符合している。その意味では、Stephens and Unayama(2012)に基づく「退職消費パズル」に対するより厳密な評価は、「退職による所得の落ち込みに対し、消費は、仕事関連支出を中心に質的には低下しているが、量的にはほとんど変化していない」といった留保をつけてみた方がよいものと考える。

退職を控えた調査対象家計からみれば、調査期間6ヶ月間のうち長くても5ヶ月間という退職前の時点では、残りの退職までの期間に得られる所得の変化によって生じる生涯可処分リソースの変化はわずかなものであり、それに伴う最適消費の変化も小さいものに止まると予想される。退職前から退職後への生活パターンの切り替えは、退職時点を境に非連続的になされるものとは限らない。退職前は不可避だが退職後は不要となる「仕事関連支出」の部分を分離して考えれば、退職5~6ヶ月前の時点では、退職後をベースとした消費を含む生活パターンへの切り替えは概ね完了済みの段階にあるとみてよいかもしれない。比較対照すべき退職前後の時期が余りにも近接していると、「退職消費パズル」が念頭に置くべき、退職前の状態と退職後の状態との質的な違いがほとんど見いだせないこととなり、この場合の退職前後での消費の比較が意味あるものとはなりにくくなるだろう。

さらに、退職前後の時期の近接性の量的意味を説明するための試みとして、ここで、「第14章 人口動態と貯蓄」のp.447に掲載されている「図14-5 概念調整済みの消費のプロファイル」のなかに点線で示された年間消費(調整済)のグラフを、仮にあるひとつの家計の消費プロファイルとみなしておこう。その上で、世帯主年齢による推移をみると、第6章の実証分析で取り扱っている調査期間6ヶ月間分が捉えているのは、当該グラフ上だとおおよそ、退職時期にあたる世帯主年齢の前後3ヶ月間程度の動きにすぎないことになる。「退職消費パズル」検証のためには本来は、退職前の就労状態(現役期)と退職後の無職状態(リタイア期)との違いにより生じ得る消費の落差の可能性が考慮されるべきであろう。だが、退職時期の前後3ヶ月間程度の時期をみる限り、そうした消費の落差は有意となり得る程に大きなものではそもそもないことは、年間消費(調整済)のグラフからも自明の理である。

退職前の就労状態(現役期)と退職後の無職状態(リタイア期)との間での消費の変化としてより注目すべきはむしろ、50歳をピークにそれ以降は一貫して低下し続ける年間消費(調整済)の動きである。50歳時点では年間650万円であった消費支出が、65歳時点では500万円を割り込む水準にまで落ち込んでいる。50歳から65歳までの15年間で約23%の減少、年あたり-1.7%のマイナス成長である。こうした消費の落差は、ライフサイクル理論の基本モデルが示す消費の平準化からは明らかに乖離する結果であり、こちらの方がより大きな「消費のパズル」とみた方がよいであろう。

50歳をピークとする15年余りもの間の消費の持続的かつ大幅な低下の原因を、生涯可処分リソースの変化に求めた場合には、50歳から65歳までの15年の間に、家計の将来時点での期待所得が当初の予想以上に下がり続けてきたためと解釈することになる。このときの将来時点での期待所得として何を想定しているかが問題となる。家計の所得に関して利用可能な統計情報として、たとえば家計調査の年齢別収入プロファイルから得られる数値を採用する場合、1年後に家計自身が実際に得る所得と、新たな統計結果の発表等を通じて実際に得た情報を基に更新された2年後以降の期待所得を踏まえて、生涯可処分リソースが再計算される。その結果得られた最適消費のプロファイルは、前年よりも下方修正された値として示されることとなるだろう。こうした過程が毎年毎年繰り返されていった結果として、50歳から65歳までの15年の間に一貫して低下し続ける消費プロファイルが導出されたと考えられる。

ただし、15年もの間、「将来の期待所得を過大評価し続ける」(その結果として、期待所得の下方修正が続いてしまう)という系統的な誤りが起こり続けることは、考えづらい。そうした過大評価がある程度続いているならば、起こりうる過大評価の幅を織り込み直すなどして期待所得の過少修正の精度の改善も可能であるはずだ。第14章のp.447の文中で言及されているような、「OECDの方法で世帯人員の影響を調整し、教育費を除外」するなど、ライフサイクル理論の基本モデルの枠組みでは拾いきれない要素も含めた、より幅広い観点や射程で、この「消費のパズル」を検討し直す試みが今後は必要となってくるだろう。

「第8章 ライフサイクル理論のフロンティア」で示されている「純粋な過剰反応テスト」の基本的な狙いは、予期される所得の変動と消費の変化との関連の有無を検証するために、ライフサイクル理論のこれまでの研究成果等から考え得る「第三変数」の要素をできるかぎり制御・排除していき、より「純化」されたデータセットを用い消費の過剰反応テストの推計を行うことにあった。そのための実証分析例として紹介されているのが、「理想的な自然実験」として日本の公的年金における年金支給パターンを用いたStephens and Unayama(2011)の例である。

Stephens and Unayama(2011)において、「第三変数」の要素の制御・排除はまず、「自然実験」としての理想的な舞台の選定に始まる。分析対象は、公的年金の支給月が1989年までの2月、5月、8月、11月の年4回・3ヶ月おきから、1990年以降の2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回・隔月へと変更されたことに伴う、各月の消費の変化である。制度変更直前・直後に注目すると、この制度変更によって5月と11月は支給月から非支給月へ、4、6、10、12月は非支給月から支給月に変更になっており、同じ暦月でありながら年金の支給の有無が異なる状況が観察できることは、本分析の秀逸点のひとつである。

次に、そこでは推計に用いるサンプルを絞り込むことで、「第三変数」の要素の制御・排除を行っている。まず、公的年金の受給開始年齢が65歳であることを反映し、対象を世帯主の年齢が65歳以上の世帯に限定している。分析対象とする家計の類似性を高める狙いから対象を男性世帯主の家計に限定し、年金受給者以外の世帯員の収入の影響を排除するために夫婦2人世帯に限定している。さらに、消費と余暇の選択の問題を無視できるよう、世帯主が無職である世帯に限定している。このようにして絞り込まれたサンプルの家計にとっては、年金収入がほぼすべての収入であり、支給そのものを認知していない可能性はほぼなく、継続的に支給される所得源泉であることを考慮すれば支給額も正確に把握されていると考えてよい。したがって、当該男性高齢者の家計にとっては公的年金の支給額に不確実性はなく、公的年金の受け取りは「予期された所得変動」である。また、サンプルとして絞り込まれた高齢者は十分な流動資産を保有し、流動性制約がバインドする可能性もないと考えられる。公的年金の受給タイミングに応じた消費の最適化行動は、2~3ヶ月という短期間での消費の平準化となるため、その他の経済状況の変化も概ね無視可能とみてよいであろう。

以上の結果として、次のような性質が満たされているような、ライフサイクル理論が想定している状況、すなわち、

1)金額・タイミングに一切の不確実性がない

2)所得の変化と同時に余暇の選択が発生しない

3)所得の変動に直面する家計は流動性制約がバインドしていない

4)十分に認識でき無視できない程度の大きな変動である

をほぼ完全に設定でき、家計が将来を考慮して消費の平準化をしているか、そのテストという意味での「純粋な過剰反応テスト」が可能となる。この場合、「合理的」な家計であれば公的年金からの支出を最適化しない可能性は低く、過剰反応が観察されれば家計が将来を考慮して行動していない証拠となる。

Stephens and Unayama(2011)では、この「純粋な過剰反応テスト」のために、各月の前月に対する消費の変化率を、制度変更前と制度変更後のそれぞれの時期での年金支給月に関する月次ダミーの差分に回帰し、各月次ダミーの差分の係数の推定値が正で有意に推計できたか否かで、年金受給タイミングでの過剰反応の有無を検証している。p.238の「表8-1 年金受給が消費に与える影響:制度変更前後の比較」では、消費支出、非耐久財、厳密な非耐久財、食料の4種類について、上述のダミー変数の差分の係数値の推計結果が示されている。制度変更前(年4回・3ヶ月おき)の年金支給月当月ダミーの差分と年金支給月翌月ダミーの差分の両方とも、4種類の消費のカテゴリー全てにおいて、係数の推定値は1%有意水準で正となっている。係数の推定値の値は、消費支出と非耐久財では年金支給月当月ダミーの差分の係数値の方が大きく、厳密な非耐久財と食料では、年金支給月翌月ダミーの差分の係数値の方が大きくなっている。他方で、制度変更後(年6回・隔月)については、年金支給月当月ダミーの差分の係数値は4種類の消費のカテゴリー全てにおいて有意ではなく、厳密な非耐久財と食料では係数値が負となっている。

以上を総合すると、制度変更前(年4回・3ヶ月おき)の時期では、公的年金支給月に消費が増加するという過剰反応が、その量的インパクトは小さいながらも有意に検出されているのに対し、制度変更後(年6回・隔月)の時期では、公的年金支給月に消費が増加するという過剰反応は有意には検出されず、公的年金の受給が消費に影響を与えていないことが確認できる。つまり、「純粋なテストによっても過剰反応が検出」されており、「家計は厳密には将来を考慮して消費を平準化するという行動をとっていないことを示す結果」となっている。さらに、この純粋なテストにより検出された過剰反応は「流動性制約でも説明できない現象」でもあることから、「定量的には大きくないが、ライフサイクル理論の枠組み自体に対する疑義を呈する結果である」とみている。

ライフサイクル理論における消費の過剰反応テストを行うのに理想的な「自然実験」の舞台として、1990年における公的年金支給月の変更というイベントを探し出し、推計に用いるサンプルの絞り込みなどによる「第三変数」の要素を制御・排除すること通じて、ほぼ完全にライフサイクル理論が想定している状況が創出されている。Stephens and Unayama(2011)で試みられたこうした推計のアイデアと工夫は、ライフサイクル理論の検証に関するフロンティアを拓く研究成果のひとつに位置づけ得るだろう。それが本書の狙いに示される大きな柱のひとつである「ライフサイクル理論自体の現在地を示すこと」に十分に適った内容であるのは確かである。

だが、本書の狙いのもうひとつの大きな柱である「現代日本において消費がどのように決定されているのか、その決定構造にどのような含意があるのかを明らかにする」ことに対して、十分な答えを提供する内容となっているかについては、疑問の余地がある。「純粋なテストによっても過剰反応が検出された」という主張は、「消費がどのように決定されているのか」という第一の目的からみれば、目的を実現するために用いる手段の観点からの言説でしかない。Stephens and Unayama(2011)の実証分析結果を、第一の目的の観点に沿って評価するならば、「制度変更前(年4回・3ヶ月おき)の時期では、公的年金支給月に消費が有意に増加していた」というファインディングがその成果のひとつにあたる。さらに言えば、「公的年金支給のように、予めわかっているような収入の増加が起こった場合でも、それと同じタイミングで家計は消費を明らかに増やしている」ということも成果のひとつと言える。

公的年金支給に限らず、家計にとって給料日などの所得が増えるタイミングで消費が高くなることは、きわめて常識的なことである。たとえば、家計調査2023年11月分の勤労者世帯における品目別の日別支出の推移をみると、18日、25日、26日などでは他の日に比べ消費支出が高くなっている。一般企業の給料日は25日が多く、国家公務員の給料日は16~18日が多いことを踏まえれば、「給料日などの家計の所得が増えるタイミングで消費が高くなる」ことは、家計調査の勤労者世帯での日別支出の集計結果1枚でシンプルに語れることであり、Stephens and Unayama(2011)などの実証分析で用いられているような(場合によっては極めて技巧的な)消費の過剰反応テストを敢えて持ち出すまでもない話である。シンプルな集計表1枚の状態では、世帯属性の違いなど世帯の固有効果やその他「第三変数」の影響を全くコントロールできていない、という問題は勿論依然として存在している。だが、シンプルな集計表1枚のみであっても、そうした「第三変数」の影響以上に、「給料日などの家計の所得増加タイミングの該当・非該当」と「家計の消費支出の高低」との間に強い関連性が確認できており、「給料日などの家計の所得が増えるタイミングで消費が高くなる」という命題の立証としては十分である。

さらに、「公的年金支給のように、予めわかっているような収入の増加が起こった場合でも、それと同じタイミングで家計は消費を明らかに増やしている」のはなぜなのかを考えていくためには、ライフサイクル理論に基づく過剰反応テストで援用されている「予期された所得変動」という概念に閉じこもっている限り、意味ある答えは何ら見いだせないであろう。そこで取り組むべきことはむしろ、「公的年金支給というイベントが家計(実証分析の前提条件に照らせば、『無職で、年金収入がほぼすべての収入となっている、男性世帯主の高齢者家計』)にとってどのような意味を持ち、そのタイミングで実際にどのような支出を増やしているのか、その支出を増やしたのはなぜか」ということを具体的に深掘りして探っていくことである。

こうした立場からのアプローチというものは、(本著者が言うところの)「需要分析(Demand Analysis)」と呼ばれるものにより近いであろう。「マーケティングなどの経営学の一部の分野で中心的なテーマとなっている」という消費財の選択・購入店舗の選択の問題は、クライアントとともに弊社自身が日々取り組んでいる課題である。これに対し、本書では「消費・貯蓄の意思決定と比較して、個別の消費財や販売経路の選択は多様であり、的確に描写し分析することはきわめて困難である。また消費財や販売経路の選択といった時点内の消費の意思決定は、一定の仮定の下では消費・貯蓄という時点間の意思決定と切り離して分析することが可能である」としている。その上で、「マクロ経済の観点からは消費・貯蓄の決定が重要であり、消費の内訳をみることは困難であるという状況を考慮し、本書では分析対象を消費・貯蓄の意思決定に限定する」という立場を一貫して取り続けている。

こうしたスタンスの先にみえてくるのは、「ライフサイクル理論自体の現在地を示すこと」への執着であり、別の言い方をすれば、消費分析における「目的と手段の転倒」である。本書における消費分析の目的のもうひとつの柱であったはずの「消費がどのように決定されているのか」という問いに対しては、むしろ解答の放棄に近いものとなっているのではないだろうか。

以下では、研究の中身に関する問題ではなく、本書の書籍・出版物としての完成度にまつわる問題点を指摘したい。些末なところでは単なる誤字・脱字、またはタイポといった類のものも勿論あるが、はじめはちょっとした誤字・脱字やタイポで済みそうな内容が、後々のページの数式展開の理解を妨げているおそれが、処々、散見される。

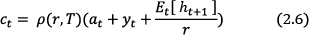

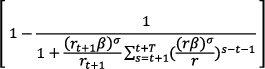

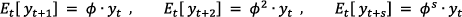

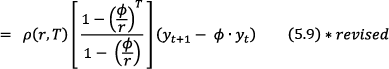

第2章での最初の不備は、p.37の以下の式である。

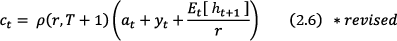

正しくは、

である。具体的には、ρのなかの期間をTではなくT+1と書くべき、ということである。

そもそも(2.6)は、第1章消費のライフサイクル理論のp.23にある(1.8)(1.9)のうち、人的資産の部分に期待値をつけただけの相違しかない。(1.9)からも明らかなように、ρ(r,T+1)であって、ρ(r,T)ではない。

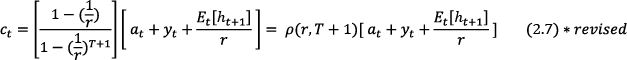

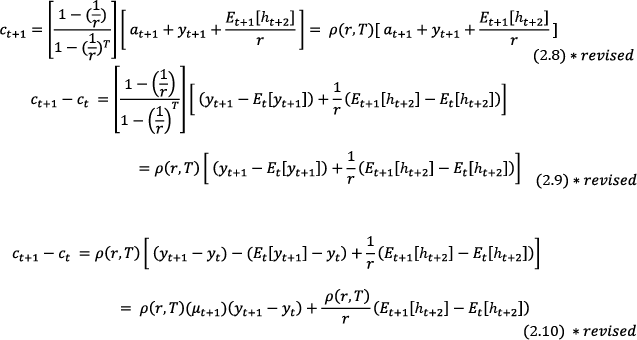

だが、この(2.6)時点でのρに関する期間のノーテーションの間違いが、p.39の(2.7)~(2.9)やp.41の(2.10)の中のρのノーテーションの部分に波及してしまっている。

(2.7)~(2.10)の正しい表記は、以下の通りである。

具体的には、ρのなかの期間について「TをT+1へ」「T-1をTへ」と変えるだけのことである。

ちなみに、この計算過程で注意すべき点は、(2.7)と(2.8)のρのなかのノーテーションが間違ったままでも、それ以降の(2.9)と(2.10)の導出が可能なことである。このことは、(2.6)時点では一見些末にみえる間違いを見落とし放置してしまうと、その後の数式展開にまで気づかないまま間違いを引きずり、結果的に誤りの傷口を広げてしまう恐れがあることを意味している。

こうしたミスを回避する手段があるとしたら、上述の改訂版の式(2.7)や(2.8)で示されているように、計算過程を進める前に、(正直煩瑣だとしても)ρに置き換えた部分を本来の式に明示的に書き直してから、計算過程を進め直すことである。

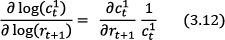

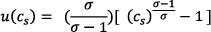

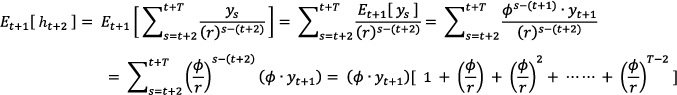

まず、第3章での初歩的な間違いは、p.70の(3.12)にある、消費の実質利子率に対する弾力性の定義である。

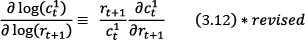

正しくは、

である。そもそもの弾力性の定義に立ち返れば、弾力性は、従属変数(この場合は消費)の変化率を、説明変数(この場合は実質利子率)の変化率で割った値であることは、p.70の上部で著者自身も同様の説明をしていることからも明らかである。この点だけをみれば一見、些末な誤字・脱字またはタイポでしかない。

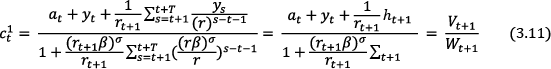

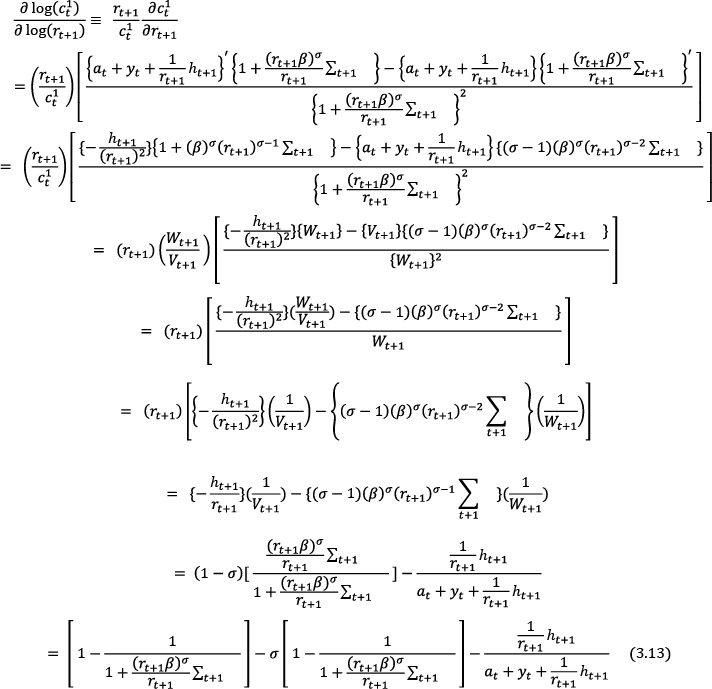

その上で、修正された(3.12)の式を計算し直すと、以下のようになる。

※ここで注意すべきは、関数の商の微分公式の適用を間違いのないように行うことである。

※ちなみに、最適消費は、以下の式で表現されることに留意しておく。

(消費の実質利子率に対する弾力性)

以上の計算の結果として最後に出てきたのが(3.13)式である。正しい式に基づき消費の実質利子率に対する弾力性を計算し直せば、(3.13)は自明に導かれるものである。p.70の上部での「rは1に近いため・・・微分と見なせる」という一文は、何ら意味ある記述ではない。一体どういう事情から、こうした弾力性の定義の誤りと実質利子率にまつわる意味不明な記述の組合せが出てきたのかは、正直なところ謎である。

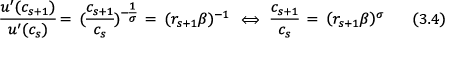

次に、(3.13)に示されている、「第1項:資産の運用利回りの変化の影響(所得効果)」「第2項:異時点間の代替効果」「第3項:資産効果」への分解式をもとに、p.71~74では、実質利子率の上昇が消費に与える影響の出方と異時点間の代替の弾力性(Intertemporal Elasticity of Substitution:IES)σ の値との兼ね合いが、詳細に分析・検討されている。それらを総括した結果は、p.73の「表3-1 家計の資産構成・代替の弾力性と消費の反応(rt+1が増加したケース)」にまとめられている。ここで、(3.13)の式で用いられている変数の中身に照らし合わせると、実質利子率の時間のノーテーションはtではなくt+1ではないのか、また、非人的資産残高の時間のノーテーションはt+1ではなくtではないのか、といった疑問は生じるが、些末な誤字・脱字またはタイポにすぎないのでこれ以上深くは問わない。

ただし、表頭の資産構成の一番左端にある条件「a t+1≥0 , ht+1=0」(※本書の現状の記載のまま)は、正しくは「ht+1=0」とすべきところである。なぜなら、(3.13)で ht+1=0 だとすると、「第3項:資産効果」の部分がゼロとなって消えてしまうとともに、残りの「第1項:資産の運用利回りの変化の影響(所得効果)」と「第2項:異時点間の代替効果」に共通に含まれている

の部分には非人的資産残高の項がまったく入っていないことから、消費の実質利子率に対する微分係数の正負には非人的資産残高が何の影響も与えないことが確認されるからである。

最後に、p.80-82の「補論 CES型の効用関数におけるオイラー方程式の導出」で、(3.15)の期待値オペレーターの冒頭についている「主観的割引因子」β は些末なタイポとしても、(3.15)の中にある γ は本章の本体部分ではみられなかった新しいパラメーターである。P.65の(3.3)にある異時点間の代替の弾力性が一定(CES型)の瞬時効用関数(Constant Elasticity of Substitution:CES)の定義

と、(3.4)のオイラー方程式の表現形

とに照らし合わせれば、「 」と置き換えて読み進めればよいことは理解できる。ただし、その場合のIESは(γではなく)「

」と置き換えて読み進めればよいことは理解できる。ただし、その場合のIESは(γではなく)「  」となる点が明記されていない点は、本章の本体部分との対応関係をわかりにくくしている面があるかと思われる。具体的には、p.76で推計式として示される(3.14)に対応するものは、p.81の(3.20)式であり、(3.14)のrs に係数としてかかるパラメーターσ がちょうど(3.20)の

」となる点が明記されていない点は、本章の本体部分との対応関係をわかりにくくしている面があるかと思われる。具体的には、p.76で推計式として示される(3.14)に対応するものは、p.81の(3.20)式であり、(3.14)のrs に係数としてかかるパラメーターσ がちょうど(3.20)の  に係数としてかかるパラメーター

に係数としてかかるパラメーター に対応している事実も、前述に注記した内容の補足があればより明快になるであろう。

に対応している事実も、前述に注記した内容の補足があればより明快になるであろう。

また、p.81の(3.16)から(3.17)にかけての展開も、(正しいのであれば)何らかの計算過程の飛躍、または、計算上必要な前提条件の記載漏れがあるのではないかと思われる。期待値をとった結果として(3.16)の第三項「  」が(3.17)の第三項「

」が(3.17)の第三項「  」に置き換わるのだとしても、(期待値Et [∙] については明記されているが)

」に置き換わるのだとしても、(期待値Et [∙] については明記されているが) の表現の意味はその手前で何ら明記されていないことや、

の表現の意味はその手前で何ら明記されていないことや、 という変数が唐突に出てくる点は正直、意味不明である。

という変数が唐突に出てくる点は正直、意味不明である。

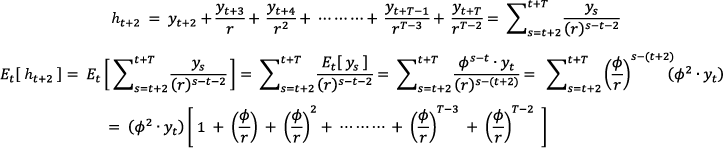

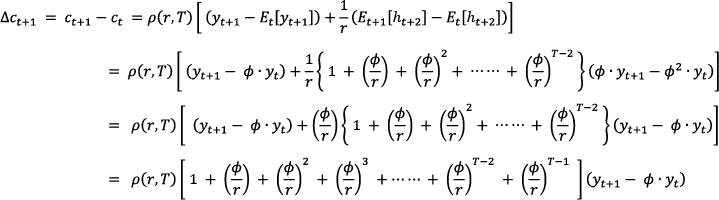

第5章のp.123~p.124では、Flavin(1981)による過剰反応テストで「予期された所得の変化」を識別するために用いる、所得の自己回帰モデルを援用した消費の変化の推計式の導出過程が示されている。

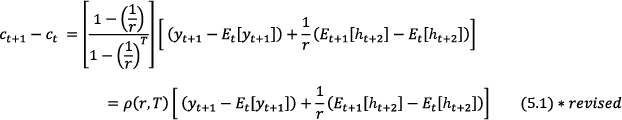

まず、消費の変化の推計式のベースとなるのは(2.9)式を再掲した(5.1)式となるが、その際、ρのなかの期間はT-1ではなくTが正しいことは既述の通りである。

ここで(5.6)より、t+1期以降の所得の期待値は、次のように表記される。

本章のp.124の冒頭では、人的資産の期待値 Et [ht] の式が(5.7)として示されてはいるが、上記(5.1)から最終的に求める式の導出のために必要となるのは、Et [ht] ではなく、むしろEt [ht+2] とEt+1 [ht+2] である。

そこで本章での計算過程とは若干異なるが、t+1期以降の所得の期待値を援用して、Et [ht+2] とEt+1 [ht+2] の表現形を求めると、以下のようになる。

(期待値 Et [ht+2] について)

(期待値 Et+1 [ht+2] について)

上記の期待値 Et [ht+2] と Et+1 [ht+2] の式を(5.1)に代入すると、

これが、本書p.124の箇所で最終的に導出される、(5.9)式の正しい表現形である。その際、ρの中の期間はT-1ではなくTとなることに加え、第2項目の中にある「1」という数字が不要であることがわかる。

元の(5.9)の中にある「1」がどういった計算過程で出てきてしまったのかは定かではないが、(5.7)に示された期待値 Et [ht] のノーテーションを置き換えるなどして期待値 Et [ht+2] とEt+1 [ht+2] の表現形を求めようとした際に、何らかの手違いがあったのではないかと推察される。

本書『現代日本の消費分析 ライフサイクル理論の現在地』では、大きく分けて、ふたつの狙いがある。ひとつは、「現代日本において消費がどのように決定されているのか、その決定構造にどのような含意があるのかを明らかにする」ことである。もうひとつは、「現在マクロ経済学の最も重要な構成要素となっているライフサイクル理論と呼ばれる枠組みそのものの発展を体系的に論じることでライフサイクル理論自体の『現在地』を示すこと」である。そのうち、後者の「ライフサイクル理論自体の『現在地』を示すこと」に関し、本書は大きな成果を上げている。

第一に、これまで著者の宇南山氏自身が共同研究者達と取り組んできた、日本の消費のミクロデータを用いたライフサイクル理論に関する最先端の実証研究は、世界の上位ジャーナルに採択された宇南山氏らの研究論文がベースとなっている。彼らの研究の成果は、ライフサイクル理論に関する実証研究のグローバル・スタンダードを示している。

第二に、ライフサイクル理論の検証に極めて有効な「自然実験」の舞台として、消費税率の引き上げや公的年金支給タイミングの変更など、消費に関わる日本での制度変更等のイベントが巧みに選定されている。その上で、消費のミクロデータを用いた実証分析の前提条件をうまく絞り込み、できるだけシンプルな推計式や推計手法で済ませられる工夫をすることで、理論の検証の精度を高めることに成功している。

第三に、本書に取りまとめられた一連の研究により、宇南山氏らは家計調査など、消費に関する日本の官公庁統計の個票データを用いた実証分析の成功例を量産する研究者としての立場を確立している。

しかしながら、本書にはいくつかの課題が見受けられ、その中身は大きく分けると、1)本書の中の一部の章で示されている分析の結果とアプローチに対する疑問と、2)(研究の中身ではなく)本書の書籍としての完成度に関する問題点のふたつに整理できる。

「第4章 利子率と日本の消費」においては、分析の焦点となる異時点間の代替の弾力性(Intertemporal Elasticity of Substitution:IES)の推計が当初の狙い通りうまくできているのか?という疑問が存在する。第4章で著者たちが採用している推計結果では、IESが有意に推計されておらず、マイナスの可能性も排除されていないために、パラメーターとして最低限満たしておくべき正値の条件が保証されていない。こうした結果が生じる原因として、月次ダミーの差分の項の入れ方にまつわる問題点や係数値の推定の失敗の余波で、政策実施タイミングのダミーの係数値が過少に推計されてしまっている可能性が考えられる。

「第6章 退職消費パズル」については、家計調査の調査期間6ヶ月という制約の下、「退職」への状態変化に伴う消費の変化の影響をみることで、「退職消費パズル」の有無を検証するという方法論自体に、何ら不自然な点はない。ただし、実証分析で取り扱っている調査期間6ヶ月分が捉えているのは、退職時期にあたる世帯主年齢の前後3ヶ月間程度の動きを拾っているにすぎない。比較対照すべき退職前後の時期が余りにも近接していると、退職前の状態と退職後の状態との質的な違いがほとんど見いだせないこととなり、この場合の退職前後での消費の比較が意味あるものとはなりにくくなる。退職前の就労状態(現役期)と退職後の無職状態(リタイア期)との間での消費の変化としてより注目すべきはむしろ、50歳をピークにそれ以降は一貫して低下し続ける年間消費(調整済)の動きである。50歳から65歳までの15年間で約23%の減少、年あたり-1.7%のマイナス成長といった消費の落差は、ライフサイクル理論の基本モデルが示す消費の平準化からは明らかに乖離する結果であり、こちらの方がより大きな「消費のパズル」とみた方がよいであろう。

「第8章 ライフサイクル理論のフロンティア」については、ライフサイクル理論における消費の過剰反応テストを行うのに理想的な「自然実験」の舞台として、1990年における公的年金支給月の変更というイベントを探し出し、推計に用いるサンプルの絞り込みなどによる「第三変数」の要素の制御・排除を通じて、ほぼ完全にライフサイクル理論が想定している状況を創出している。こうした推計のアイデアと工夫は、ライフサイクル理論の検証に関するフロンティアを拓く研究成果のひとつであり、「ライフサイクル理論自体の現在地を示すこと」に十分に適った内容であるのは確かだ。しかしながら、消費の内訳をみることは困難であるとして個別の消費財や販売経路の選択の問題を分離・捨象し、分析対象を(主にマクロの)消費・貯蓄の意思決定に限定しており、実証分析によって確認された消費の個別的な変化の原因には敢えて立ち入ろうとはしていない。こうしたスタンスの先にみえてくるのは、「ライフサイクル理論自体の現在地を示すこと」への執着であり、別の言い方をすれば、消費分析における「目的と手段の転倒」である。本書における消費分析の目的のもうひとつの柱であったはずの「消費がどのように決定されているのか」という問いに対しては、むしろ解答の放棄に近いものとなっているのではないだろうか。

本書の書籍としての完成度に関する問題点として、「第2章 所得の不確実性と消費」では、はじめの些細なミスにより誤りの傷口を広げる結果となっている。「第3章 異時点間の消費の代替」では、消費の実質利子弾力性に関し本来の定義に立ち返れば何の問題もないはずのところ、利子弾力性の定義の誤りや実質利子率にまつわる意味不明な記述の組合せが認められ、正直なところそうなった事情や原因は謎である。また、本章の本体部分と補論との間でパラメーターの表記ゆれがみられるが、内容の補足がないために対応関係がわかりにくくなっている。さらに、鍵となる式の展開過程で、何らかの計算過程の飛躍または計算上必要な前提条件の記載漏れも疑われる。「第5章 ライフサイクル理論の検証」では、最終的な式の導出に必要な項や計算過程は何なのかを、改めて見直せばより望ましい計算過程が示されるはずのところ、それとは無関係な項の計算を介することで計算の手違いを生み出している可能性が懸念される。

ライフサイクル理論という、マクロ経済学における最適消費決定の基本原理の検証作業を一貫して追求し、ライフサイクル理論に関する実証研究のグローバル・スタンダードを示す研究成果が凝縮された本書はおそらく、宇南山氏にとって、代表的大著のひとつに位置づけられるものとなるはずである。

しかしながら、本書で示されているような方法論が現在の実証研究における常識的なアプローチであったとしても、消費分析としては偏りがみられるように感じざるを得ない。まず、ライフサイクル理論の検証に極めて有効な「自然実験」の舞台の巧みな選定、分析の前提条件や使用するデータの絞り込み、推計手法の工夫等々は、理論の検証の精度を高めている反面、推計式のなかのほんの一部の変数の偏微分係数の値の推計に、消費分析が矮小化してしまう結果も招いている。また、推計の焦点が、「自然実験」として選定したイベントの影響を拾うために導入されたダミー変数の係数値の推定に当てられる一方、それ以外の説明変数はコントロール変数として実質的には考慮の対象外とされてしまうことも多い。さらに、現在主流となっているような消費のミクロデータを用いた実証分析の結果をどんなに積み上げても、消費の変化要因を網羅しつつマクロの消費の変化を復元できる保証もない。こうしたアプローチの下では、「消費がどのように決定されているのか」「消費がこの先どうなるか」といった、消費(とりわけマクロの消費)の変化要因の総括的な分析や消費の変化予測などは事実上放棄されているに等しい。ミクロデータを用いた実証分析が主流となったことで、ライフサイクル理論による分析・検証の重心がマクロの消費動向の把握からミクロの家計行動の描写とモデル化へとシフトしていることも、消費の全体像の把握をより一層難しいものにしていると思われる。

本書で紹介されているライフサイクル理論の実証分析例では、ケース・バイ・ケースで、消費支出を採用する場合もあれば、非耐久財に絞ったり、食料や「仕事関連支出」など個別カテゴリーを特定したりすることなどにより、消費の平準化の妥当性の検証が進められている。ただ、ライフサイクル理論の基本モデルをみる限り、瞬時効用関数のインプットである消費量は一般的に定義されており、「何に対して平準化を行おうとしているのか」はモデルからは自明ではない。耐久財は投資財の側面が強いことを踏まえて分析対象から外し、購入したタイミングでのみベネフィットをもたらす非耐久財に対象を絞ることは、平準化の対象という観点から妥当性は確かに高いであろう。だが、理論的前提もなくアド・ホックに、食料や「仕事関連支出」などの個別カテゴリーを特定し、消費の範囲を絞り込んで分析することは、ライフサイクル理論の検証作業としてはいささか一般性や普遍性を欠いたアプローチにみえてくる。仮に、ライフサイクル理論に関する諸テストで統計的に有意な結果を引き出そうとして、融通無碍に消費の範囲を広げたり狭めたりしているならば、もはや、(消費の分析ではなく)ライフサイクル理論に関する諸テスト自体が自己目的化しているに等しく、「目的と手段の転倒」以外の何物でもない。

最後に本書は、研究内容として、日経・経済図書文化賞やサントリー学芸賞(政治・経済部門)といった社会科学の研究書に対する国内での大きな賞をダブル受賞するほどの高い評価を得ているだけに、書籍としての完成度の面でやや不備がみられることは大変残念でならない。

*1 Cashin, David and Takashi Unayama(2016a)"The Impact of a Permanent Income Shock on Consumption : Evidence from Japan's 2014 VAT increase," RIETI Discussion Paper No.16-052

*2 Cashin, David and Takashi Unayama(2016b)"Measuring Intertemporal Substitution in Consumption : Evidence from a VAT Increase in Japan," Review of Economics and Statistics Vol.98, No.2, pp.151-178.

*3 Hall, Robert E. (1978) "Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis : Theory and Evidence," Journal of Political Economy Vol.86, No.6, pp.971-987.

*4 Flavin, Marjorie A. (1981) "The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income," Journal of Political Economy Vol.89, No.5, pp.974-1009.

*5 Stephens, Melvin, Jr. and Takashi Unayama (2012) "The Impact of Retirement on Household Consumption in Japan," Journal of Japanese and International Economies Vol.26, No.1, pp.62-83.

*6 Stephens, Melvin, Jr. and Takashi Unayama (2011) "The Consumption Response to Seasonal Income : Evidence from Japanese Public Pension Benefits," American Economic Journal : Applied Economics Vol.3, No.4, pp.86-118.

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)