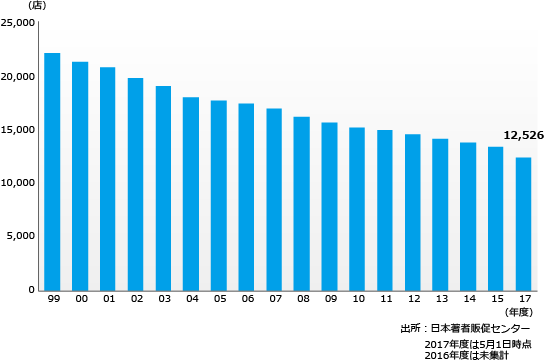

本屋が消えている。1999年から2015年の間で、約9,000もの店舗が減少した。街の小さな書店だけではない。2015年には「リブロ池袋本店」が、2016年には「紀伊国屋新宿南店」(1-5階の営業を終了 6階のみ洋書館として営業)、2017年に入ってからは「ブックファースト渋谷文化村通り店」など、名だたる大型店も姿を消していった。

大型店舗さえも集客に苦心する時代だ。「街の本屋さん」が、次から次へと店じまいしていくのも、うなずける。書店は、オンラインストアに淘汰されていくのだろうか。今後書店が生き残るには何が必要なのか、新しいタイプの書店を参考に考えてみる。

図表1.書店数の推移

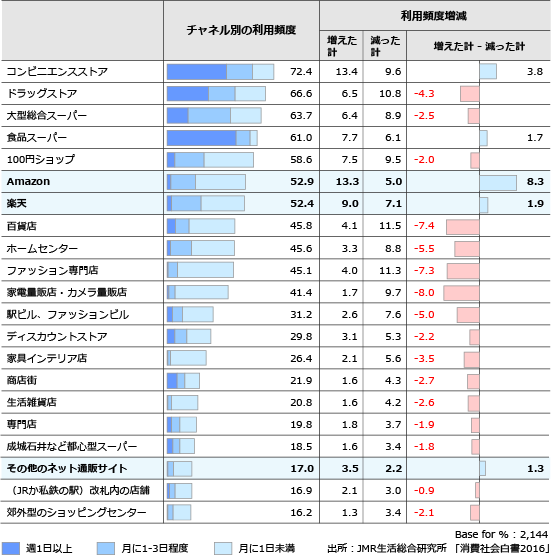

現代人にとって、すでにECサイトで本や日用品を買うことが定着している。ECサイトは、利用の頻度でいえばまだまだコンビニやドラッグストアにはかなわないが、スーパーや100円ショップに次いで利用されている。さらに今後も、利用が増えていきそうだ。あらかじめ欲しい本が決まっていて、それ以外に用がなければ、実店舗で重くてかさばる本を買うことはない。

図表2.買い物チャネルの利用率と利用頻度の変化

では、ECサイトで買わないのは、どういう時だろう。なんとなく欲しい本は決まっているが、良いものがあればそれも買いたい、他にどんな本があるか確認したい...といった時だ。ECサイトでも「その本を買った人はこんな本も買っています」というレコメンド機能は付いている。さらに内容の確認も可能な場合もある。こうなると、ますますECサイトで事足りてしまうように思える。そして、実店舗の存在意義が危うくなる。

「本屋」に足を運ぶ理由として、筆者自身が最も多いのは「暇つぶし」だ。しかし、買おうと思っていた本があっても、その日にどうしても読む必要のある本でなければ、後でスマホなどで注文して届くのを待つことも多い。また、より手軽な電子書籍をダウンロードする場合もある。瞬時にほしい本を読み始めることができるし、かさばることもない。こう考えると、ただ本が置いてあるだけの「本屋」では、人の出入りの多さが売上げにつながらない場合が増えているということだ。

参照コンテンツ

業界の業績と戦略を比較分析する

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた

2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)