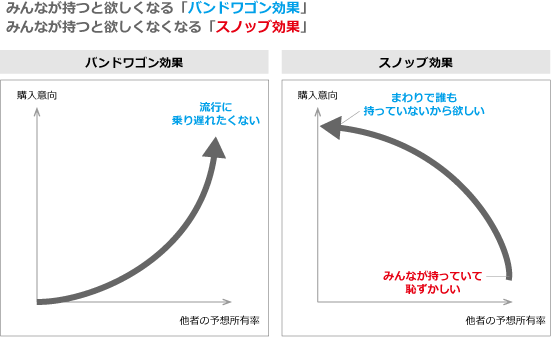

「バンドワゴン効果」は他者の消費が増えるほど需要が増加する現象、「スノッブ効果」はバンドワゴン効果とは反対に他者の消費が増えるほど需要が減少する現象、「ヴェブレン効果」は価格が高いなど見せびらかす効果(顕示性)が高まるほど、需要が増加する消費現象を表します。

経済学者、ライベンシュタインが1950年に論文「消費者需要理論におけるバンドワゴン効果、スノッブ効果、およびヴェブレン効果」(1950)の中で、バンドワゴン効果、スノッブ効果、ヴェブレン効果という三つの概念を提示しました。

バンドワゴン効果は、「人が持っているから自分も欲しい、流行に乗り遅れたくない」と言う心理が作用し、他者の所有や利用が増えるほど需要が増加する効果です。「バンドワゴン」は行列の先頭をいく楽隊車を意味し、「バンドワゴンに乗る」とは、時流に乗る、多勢に与するということを意味します。他者との同質化願望が背景にあり、多くの流行やヒット商品にバンドワゴン効果が作用しているといえます。

スノッブ効果とは、「他人とは違うものが欲しい」という心理が働き、簡単に入手できないほど需要が増し、誰もが簡単に入手できるようになると需要が減少します。他者との差異化願望が背景にあり、限定性や希少性が価値を持ちます。

ヴェブレン効果は顕示効果ともいい、米国の経済学者・社会学者、ヴェブレンが「有閑階級の理論」(1899)の中で、黄金狂時代の米国の有閑階級に特徴的だった、「見せびらかし」の消費(顕示的消費)について言及したことに由来します。高額ブランドを購入する心理の説明としてよく使われています。

人々が商品やブランドを選択する際に、他人の影響を受けないということはありません。多かれ少なかれ、他人の目を気にしています。こうした、消費者が選択に際して他者の影響を受けること(他者依存性)を「消費の外部性」といいます。

ネットを通じて消費者が情報の発信者となり、膨大な情報が流通する中で、友人知人などの具体的な存在を超えて、ネットを通じた無名の他者を意識する傾向と消費行動がますます大きくなっています。

ランキング情報や「今、もっとも売れています」などの訴求は、バンドワゴン効果を期待したものと言えます。

バルミューダのトースターをはじめとする少し高額な調理家電やオーディオ、ニッチ家電、クラフトビールなどの市場では、スノッブ効果が話題の商品づくりに効いています。「ななつ星」などのクルーズトレインやミシュランの星付き飲食店が人気なのはヴェブレン効果で説明できます。

外部性を強める消費に対応するためには、商品サービスに働く外部効果を想定して、商品サービスの価値を高め、情報とその提供方法を設計していく必要があります。

「消費社会白書2026」のご案内

長く停滞していた日本の消費が、いま再び経済成長の牽引役として動き始めている。ようやく日本の消費は、「もはやバブル後ではない」と言える新たな局面に入った。

無料の会員登録をするだけで、

最新の戦略ケースや豊富で鮮度あるコンテンツを見ることができます。

おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献

スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ

高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

成長市場を探せ コロナ禍から回復し、過去最高を記録したキャンディー

コロナ禍で落ち込んだキャンディー市場は、22年には反転、24年は過去最高を記録した。成長をけん引しているのはグミキャンディーとみられている。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)