| ガングロが行く |

|

| 消費研究チーム | |

|

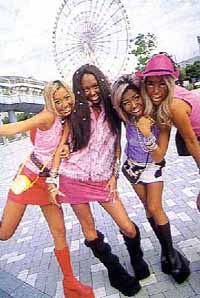

深夜の渋谷。サラリーマンやOLが家路につく頃、その流れに反してハチ公口からきらびやかな女の子たちが出てくる。厚底のブーツを履き、丈の短いスカートをはき、顔はもちろん黒い。ガングロギャルたちである。 日本経済がやや回復の息吹を感じさせる中、彼女たちが注目されている。 「これまでの大手企業サラリーマン層に代わって「ガングロ(顔黒)」娘たちが消費の主役に躍り出てきた」(「週刊東洋経済(99.9.25)」)との見方もある。 本論文では、ガングロギャルたちの実態を明らかにすることにより、彼女たちが消費リーダーになり得るか否かを検証する。 | ||

| 1.ガングロギャルの実態 | ||

(1)プロフィール

ガングロギャルの中心は女子高生である。東京、千葉、埼玉、神奈川に住んでいる15才から18才までの女子高校生がボリュームゾーンであり、上は19~20才のフリーター、専門学校生、短大生までひろがっていると思われる。地域的には首都圏から、全国地方都市にまで広がってきている。 (2)行動彼女たちの遊び場は渋谷、池袋といった若者に定番のストリートである。ストリートを闊歩する。マッタリする。彼女たちがよく使う「イケメン」とはイケてる面(ツラ=メン)の略で、彼女たちはストリートでイケメンウォッチングを楽しむ。渋谷を歩いているとガングロギャル系の女の子は必ず同じような格好をした2人から4人程度で行動している。その姿は他の世代を圧倒する。彼女たちの間で「パラパラ」がはやっている。「パラパラ」はダンスのスタイルである。これまでも何度もブームが来ては消えていった。少し前からテレビ番組の影響を受けて、また復活しているという。このパラパラ、驚くべき事に全国全ての人々が同じ曲では同じ踊りを踊ることができる。これは、彼女たちのダンスの手本がビデオであることによる。渋谷、池袋といった街を歩くと、ショーウィンドウの前で数人で練習をしていたり、1人で歩いているときも手はパラパラ。といったガングロギャルたちの光景をしばしば目にすることができる。その練習の成果はクラブで発揮される。渋谷パイロンをはじめとするクラブにおいて、ひとときの同族の一体感を享受することができるのである。 (3)ファッション・持ち物大人たちを圧倒するガングロギャルたちだが、その大きな特徴は彼女たちのファッションにある。原色の衣服。丈の短いスカート。パール系のメイク。雑誌を分析すると、彼女たちのファッションは現在四つのタイプに分けられる。

「前は水着屋でバイトしていたんで、1ヶ月に10万くらい自由に使えるお金があった。使うものは洋服、遊び、ケータイ、後は食事代。だいたい、洋服代で半分くらい。ケータイは月に1万円以内に押さえてる。余ったら次の月に回す。どうせ、次の月もまた新しい服が欲しくなると思うから。やっぱり服が一番欲しい。短くて、派手な色のスカートとか、ファーっぽいもの。ティファニーのリングとか。安い物もいいけど、ヴィトンとか世界のブランドっていうか、長く使えるものが欲しい。」

(18才短大生)

また、ファッションのポイント「ガングロ」を維持するのはなかなか大変なことらしい。

「高校の時は学校の近くに日サロができて、みんな行ってた。最初は1日おきくらいに日サロ行って、下地をつくって、その後は1週間に1回くらい行く。そうするとずっと黒いまんま。だいたい1回1,500円~2,500円くらい。(髪をメッシュにするのは)1回6時間くらいかかるし、1万5千円もかかる。だいたい2ヶ月くらいで黒いところ出てきちゃうから、結構お金かかる。」

彼女たちは貴重なお金と時間を「ギャル」になるため、「ギャル」を維持するための行動に費やしている。 彼女たちは金をかけるべきモノ・コト、金をかけずにすますモノ・コトをシビアに見極めている。非常にメリハリの利いた消費スタイルが浮かび上がってくる。 | ||

| 2.ガングロギャルの価値観 | ||

|

ここでは、ガングロギャルのガングロ(顔黒)たる所以を探る。 「Popteen」には、「スーパー女子&男子高生の愛の説教部屋」というページがあり、そこでは読者の様々な悩みが取り上げられている。

「私いま、すっごいギャルになりたいの!さゆりちゃんやさゆきチャンみたいな、さまになるギャルになりたい。でも童顔でガキっぽいし、色が白くて絶対焼けないし...どうしたらいいの!?」

また、以下は短大生になり、ガングロギャルを卒業した女の子の発言である。

「高校生の時はギャルが一番だと思ってた。若いときにしかできないし。上の人を見てギャルにあこがれて、自分もやってみようと思った。まずは色を黒くすることから、それから髪の毛の色へ。黒くするのはギャルの第1歩って感じ。」

これらの発言から明らかなように、ガングロというのは、ギャルになるための第一条件である。夏休みだけガングロになる女子高生にガングロになる理由を聞いてみたところ、

「まわりのみんながガングロだから、こう(ガングロに)しないと一緒に遊べないし、仲間外れにされちゃうもん。」

という返答が返ってきた。メディアは彼女たちを取り上げるとき、必ず「『若いときにしかできないし』『いまが楽しければそれでいい』から○○している」といった価値観を強調する。メディアにとって、この価値観は理解不能な若者の行動を説明するときの切り札になるし、若者たち自身にとってもこれらは、大人たちを一蹴する決め台詞となっている。しかし、こういった価値観は、彼女たちに内在する「今を生きる」ポジティブな態度の原動力というよりも、あくまでも、自らが志向する集団に帰属することの言い訳にすぎない。つまりは仲間(友達)が欲しいのである。 | ||

| 3.ガングロギャルは消費リーダーになり得るか | ||

(1)有効性を失った仕掛け屋現代はマーケティングによる仕掛けが若者に通用しなくなったと言われる。80年代は差異化の時代であり、人に知られていないおしゃれなスポットに集うことが、若者のステイタスであった。その後のGショック、ジーンズをはじめとする限定品、別注モデルなど希少性を売りにするマーケティングも有効性を失ってきている。そういった主にマスメディアを利用した「仕掛け」に慣れ、「仕掛けられている」ことに忌避感を感じるようになっている。90年代、メディア主導型の流行発信からストリート主導型の流行発信への転換が起きた。ストリート文化においてはマスメディアはストリートで自然発生的に起きている様々な現象を追随する形で取り上げ、増殖させていく力しか持ち得えない。その起源はストリート系雑誌の登場の歴史を見ることによって確認できる。

94年、95年を境にしてストリート系雑誌(限りなく読者に近い層が街角でスナップ撮影をされ、モデルとして登場する雑誌)が登場する。更にストリート雑誌は「じゃマール」などの個人情報誌へも分化していく。そして、これらの雑誌は彼女たちにストリートの一部としての位置づけを与えられる。

「Eggは行き過ぎって感じする。でもギャルはみんな出たいと思ってるんじゃないかなあ。今雑誌なんて誰でもでれるから...Fineには出たことある。編集部に遊びに行ったら、その後、連絡がきて『出ませんか?』って。Eggにも撮られたことある。Cawaiiからもお誘いがきた。やっぱり、自分が出ると嬉しい。雑誌に出ると有名になって、街中でしゃべりかけられるようになる。高校名とかのせてると、地元でも話しかけられるようになる『見たよ』って。」

渋谷は「友達をつくる街」だという。誰もが、気楽に声をかけることができる街であり、声をかけられやすい街でもある。ヒアリングによると

「渋谷は友達が増えるからだと思う。ナンパとかじゃなくても、話しかけられて友達になってく。友達欲しい人は渋谷へ行く。」

渋谷や池袋といったストリートは歩く人々に舞台装置として作用する。彼女たちは、ストリートという舞台での「見る-見られる」関係を通して仲間を見極め、ネットワークを広げていくのである。

(2)「カリスマ」を作り上げる心理1999年の流行語はおそらく「カリスマ」であろう。メディアには「カリスマ美容師」からはじまり、何から何まで「カリスマ○○」といった文字があふれている。「Popteen(1999年11月号)」では「渋谷ギャル500人調査 次に流行るものBEST38」という特集を組んでいる。その中の「おしゃれのお手本はだれ?」という質問の答えは以下のようである。

このBSET5には芸能人、アイドル、タレントの名前は出てこない。1と3は都内の高校生を中心とする素人モデル。そして、2・4・5は渋谷109を中心とするショップの店員たちである。彼女たちの行動やファッションの基準はマスメディアの中ではなくストリートにあることが確認できる。もちろん、このBEST5にあがった人たちはストリート系雑誌のなかで、「有名人」としての地位を獲得している。しかし、彼女らはあくまでも、「カリスマ」という名をつけられた一般人なのである。「カリスマ・スタイル マルキュー店員116人の秋冬パーフェクトBOOK」という雑誌が発売されている。ここで取り上げられているのはエゴイスト、ミ・ジェーン、ジャッシー、セシル、カパルア、ココルルといった渋谷109のショップ店員たちのファッション・生活である。 ガングロギャルたちは身近なギャル、渋谷を歩くギャル、渋谷の109(ストリート)にいるギャルたちのファッション、行動を模倣することによって、自らを「ギャル」という集団に帰属させる。 かつてD.リースマンは、人格類型を個人の活動が伝統に対する服従という方向に決定づけられている伝統志向型、個人の方向づけの機動力になるものが内的である内部志向型、個人の方向づけを決定するのが他人である他人志向型に三つに分類した。現代は、同時代人を人生の指導原理にすることが内面化されている「他人志向型」性格が支配的であるとした。他人志向型の人間は「人が自分をどう見ているか」という「不安」に常にさらされている。よって、情報には常に敏感でなくてはならず(レーダー)、そして、その情報(志向する集団の特徴)に身軽に同調していかなくてはならない。同一のファッションは同一集団(仲間)の目印であり、それは同時に他集団の拒絶となる。このようにして相互に非常に不透明な数多くの集団が形成されることになる。 同時に彼女たちは個性(私らしさ)を大切にする。

「友達に『それかわいい。どこで買ったの?』って聞くこともあるけど、同じものはまず買わない。『同じのでもいいよ』って言ってくれる人ならいいけど、なんかイヤじゃん。マネはしない。自分でかわいいものを探して買う。」

集団への帰属意識(安心感)を確保しつつ、「私らしさ」を演じたい時それは、非常に微細な差異となる。このような状況では、従来的なメディアのマニュアル型の情報は役に立たない。彼女たちは個性の価値基準を求めている。自分が個性的であるためにはどうあるべきか。みんな全く同じではなく、どこかに個性を表現したい。このような欲望に「カリスマ」は答えるのである。前述の「カリスマ・スタイル マルキュー店員116人の秋冬パーフェクトBOOK」にはカリスマ店員たちのプライベートルームが特集されている。シンプルな部屋、エスニックテイストの部屋...これは、それぞれのセンス(個性)で自室をプロデュースしている様を表している。つまり、「カリスマ」は「自分をうまく演出できる人」「自分の個性を表現できている人」という位置づけをされているのである。ガングロギャルたちは身近で個性的な「カリスマ」、ストリートの「カリスマ」を自ら作り出し、そして模倣していくのである。彼女たちを消費へと駆り立てるのは集団への帰属意識とその中での個性化の追求である。 ではガングロギャル達は消費リーダーになりうるのであろうか? 消費リーダーとは

以上の条件を兼ね備えている層と定義できる。この四つの視点からガングロギャルの実態を見ると、

ガングロギャルはそのファッションの異質性からマスメディアにしばしば取り上げられる。確かに「ギャル」という集団への帰属意識の強さ、またそれを実現・維持するためだけの非常にメリハリの効いた消費スタイルは新しいと言える。しかし「消費を牽引する層か」という観点で捉えた場合、消費リーダーの条件を十分に満たしているとは言えず、消費リーダーにはなり得ないと考えられる。 |

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)