06

消費者行動の分析による意思決定支援のリサーチへ

マーケティングは、販売機能を追加しながら機能拡大してきた。そして、最後の機能がリサーチである。マス市場が成立し、マスメディアによる広告が、消費者行動を変容させることがわかったからである。リサーチは統計学を基礎に心理学などの様々な手法を取り込んできた。消費者の欲望を捉える手法としてグループインタビュー手法も生まれた。

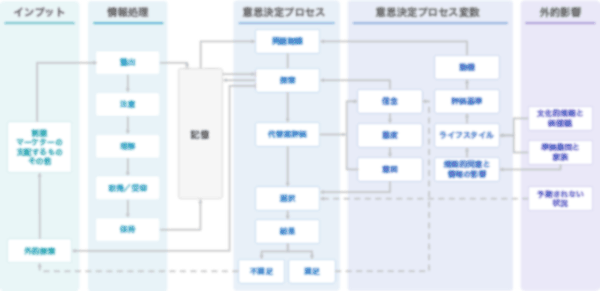

しかし、これらのリサーチは、消費者個人の合理性を前提としている。これは経済学と同じである。消費者行動の標準的なモデルであるECBモデル はその例である(図表4)。

21世紀はどうなるだろうか。三つの転換が予想される(図表5)。

ひとつは、近年の行動経済学が明らかにしているように、認知の歪みなどの合理性を基礎にしない行動を捉えることが重要になる。そのなかでもプロスペクト理論はよく知られている。人々は、利益を過小評価し、損失を過大評価するという歪みである。この歪みをもとに、最適な価格設定、情報提示の仕方などが明らかになる。なぜ、このような歪みが生じるのかはまだわかっていない。これからのマーケティングリサーチは、行動心理や行動経済を基礎にした消費者の感情などの非合理的側面を明らかにする方向に進む。

ふたつ目は、情報の経済学などのミクロ経済学の分野は、マーケティングと重なりつつある。特に、経済学が情報やネットワークを扱うようになり、経済学の分野でマーケティングに応用できる分野は数多い。例えば、シグナリング、スクリーニングや契約理論などは応用できる可能性が高い。また、プラットフォームデザイン、マッチング理論やマーケットデザインなどの分野は補完的な関係を築けそうである。

三つ目は、ビッグデータの本格的分析にAIが活用され、AI分析のジャンルが形成される可能性が高い。一例をとれば、因果推論やそのグラフ化は、多数の変数の因果関係をグラフ化でき、因果関係を具体的につかめる可能性が高い。そこには、ベイズ理論に基づいて、データを更新していくAIのアプローチが使われる。このことによって、これまで難解であった因果推論がシステムとして可能になる。さらに、この分野は、データやテキストだけでなく、画像などの解析も可能になっているので、多種多様なデータを駆使して、分析できるようになる。そうなれば問題の切り口と仮説さえあればAIが分析してくれることになり、問題の多様な切り口と仮説を創造することの重要性が高まる。

データと分析が新しい事実を見いだし、マーケティング政策の根拠と有効性を明らかにしてきた。それをより効率的に、経営者がより理解でき、意思決定に寄与できるように変化させていく。そのために、AI化されていく可能性の高いルーチンのマーケティングリサーチと課題や解決策を導く意思決定のための消費者行動分析は分けられるべきだ。

07

単純利益追求の限界と利他的マーケティングへの統合

これまで典型事例で想定されるマーケティングの強みを、市場支配的マーケティングとしてきた。そして、成長しない、売上が伸びないという課題に、個々のマーケティング機能はどう革新すればよいかを方向性として述べてきた。

ここで市場支配的マーケティングを改めて確認する。

市場支配的マーケティングとは、90%以上の中流をターゲットにオーバーオールでターゲティングし、技術力でものとしての差異を特徴づけ、差異を伝えるネーミングとブランディングで、技術革新によってリニューアルしつづけ、よいものを安くの戦略で値上げせずに、ブランドの認知率と試用率を高める量的プロモーションでブランド指名率をあげていく。そして、ブランドが全国で配荷されるように、卸-直販などで全国の小売店とその店頭を支配できるように、開放流通政策をとり、量的営業力を営業マン配置で凌駕する。そして、プロモーションで喚起した需要を店頭で指名獲得し、店内での優位性でも他社シェアを圧倒する。このような指名を獲得するプルと顧客に推奨するプッシュを組み合わせたマーケティングが日本で生まれた市場支配的マーケティングである。欧米型のマーケティングはプルのマーケティングである。そして、これらのマーケティングの目標となっていたのは長期収益であり、自社利益である。

このマーケティングを変えるには、これまで述べてきたように、個々の機能を革新する方法がある。それぞれのコストベネフィット分析をして、費用の感度分析をすることもできる。「フェルミ推定」 6 ならできる。

① オーバーオールから階層セグメント開発へ

② モノ的製品から製品の膨張

③ リニューアル発想からブランドの脱成熟へ

④ よいものを安くから価値主導価格戦略へ

⑤ 量的プロモーション投下から価値メッセージへ

⑥ 開放流通政策から選択的流通政策へ

⑦ 量的支配から需要創造支援の機動営業へ

市場支配的マーケティングは、もはや通用しない。バブル崩壊後に完成し、次第に崩壊しつつある。その理由はこれまで述べてきたとおり、消費者変化が起き、AIという新しい技術革新が生まれ、グローバル化に歯止めがかかったからである。そして、個々の機能が市場適応力を失い、それ以上に全体の弱みになっているからである。

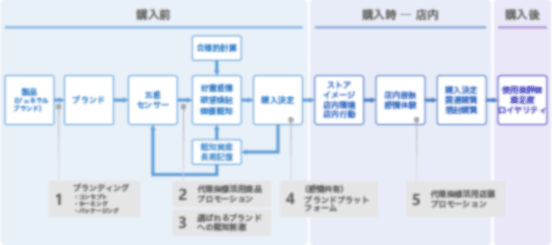

個々の機能がどういう方向に変化しているかを総合すると、21世紀のマーケティングが見えてくる(図表6)。

しかし、個々の機能を革新すれば、それで事足りるとは思わない。これらを統合する目的がないからである。当然のことながら目的は、売上、利益、キャッシュフローなどの収益性であり、シェアである。しかし、それは結果であり、手段的な目標である。結論を言えば、それは、企業やブランドにとっての他者の利益であり、利他性である。それが、21世紀に目指すべき目的である。企業目的として言い換えるならば、「顧客を効率的に獲得する」ことである。なぜ、利他的な顧客獲得をマーケティングの統合の原理にするかは、後述するが、21世紀にも、市場社会や企業が存立するために要請されていることだからである。

典型事例の利益追求の代案を考えてみる。もっとも高いコスト項目に目をつけるなら、営業であり、欧米系メーカーのようにマーケティング機能をプルだけにすればよい。

21世紀に成長をめざすマーケティング革新をするには、三つの選択肢がある。

[1] 重点マーケティング機能革新

[2] 営業マンの削減による革新

[3] 全体マーケティング革新

マーケティング機能革新については、八つの機能で述べたとおりである。営業マンの削減案は、外資系コンサルティング会社がよくする提案で、人員削減でコストを浮かし、浮いた資本を成長企業の買収に使う。円安下で多くの日本企業が国内投資をせずにやってきたことである。この結果、国内投資は減り、需要が落ち込むという悪循環を生むことになった。全体マーケティング革新は、成果は短期的には見えにくいが、トータルマーケティング革新をしながら脱成熟をめざす案である。

結論は、[3]である。[1]の部分革新では、マーケティングの強みは、ブランドと営業のように相互関係を持っている。従って、すべてを変えなければ新しい強みは生まれない。例えば、商品から変えようとしても商品問題だけではすまない。商品問題に限定すれば効果も半減してしまう。

[2]は、株主にとっての成果は確実にでるが、組織のショックが大きく、従業員のモチベーションを下げるリスクが大きい。営業を失った組織は、M&Aをやり続ける会社になりやすい。M&A型の会社は、契約書と同じ「紙」であり、社員もインセンティブで動く会社になっていく。業界によっては、こうしたタイプの会社があり得る。しかし、価値を創造し、価値を提供する企業には長期的な存立には繋がりにくい。それは、価値創造の源泉が、社員の活動だからである。

この意味で、長期存立を目的にすると営業機能を立て直し、すべてのマーケティング革新によって脱成熟をめざすマーケティング革新を通じた脱成熟が望まれる。

08

営業マン削減案は長期利益志向の日本的マーケティングを捨てること

もし、仮に外資系コンサルタントなら営業マンの人員削減を提案し、収益率をあげ、株価を上げて500億円程度の成長企業を買収する手段を考える。事例のような会社は、日本には多くあり、大卒社員を営業マンとして営業で育てる。この狙いは、先に述べたように、取引先との信頼関係を形成し、長期継続取引を実現し、同時に、取引先に、教育してもらう日本独自の仕組みである。頭で習った「市場メカニズム」を「現場」で学ぶのだ。これは、日本の小売業は過剰で零細で未組織だったので必要だった。ノルマ達成をセールストークで売る外部採用のセールスマンというアメリカにはない組織である。銀行、証券や保険も同じ仕組みを持つ。大卒のスーツを着た営業マンが自転車で商店街を行き来する光景は日本にしかない。その数は880万人(小売業も含めて)で就労者の約14%を占めている。

ここに眼をつけるのは当然だ。経常利益率は2桁を超えるはずだ。多くの日本企業がコロナ禍を契機に営業マンの削減に走った。この選択はふたつの問題を孕んでいる。

ひとつは、経営目標を長期利益から短期利益に大きく変えたことだ。長期継続取引の顧客と短期買いきり取引の顧客は同じであると見なしたことだ。30年ご愛顧頂いている顧客と一見さんの顧客は同じ扱いになる。もうひとつは、長期利益を担保するものがなくなったことだ。営業で築いた取引先とのカシ-カリ関係が長期存続の本質である。この人格的依存関係を捨てるということだ。

営業マンの人員削減を提案し、収益率をあげ、株価を上げて、資金を捻出し、円安を見込んで、約500億円程度の海外の成長企業を買収するという手はあるが、帰結は、短期的には収益は改善するもののブランドの衰退は避けられず、為替変動で利益が変動する企業になるということだ。しかし、外資系コンサルタントは「焼き畑農業」の1年契約で終了し、発注の経営者は業績をあげて株主から評価されるということになる。社員から見れば、組織がめまぐるしく変わり、名称が横文字になって、仕事のやりがいが増えるわけでもなく、結局は何も変わらなかった、ということになる。

短期利益志向だけの会社が行き着く先は、「囚人のジレンマゲーム」と同じである。ふたりの共同犯が別々の部屋で取り調べを受け、相手より先に自白すれば3年、相手が先に自白すれば6年という自白条件を提示される。両方とも自白しなければ1年だ。このゲームの均衡は、(自白、自白)になる。(完黙、完黙)すれば、1年で両方にメリットがあるが、相手を信じ切れずに、自白してしまう、というゲームだ。相手を信じられずに、目先の利益に囚われると、セカンドベストの懲役3年になる。実際に実験経済学ではこうならないが、ひとつの合理的帰結である。

短期的な利益志向の営業マン削減は、自社の長期利益も失うし、他社の長期利益も奪うことになる。営業マンの役割を変えて、長期的視点にたったやり直しをすべきだというのがこの論稿の結論だ。

09

GAFAが優位性を失った理由―ネットワーク外部性とロックインという強制

GAFAは、ここでは抽象名詞として世界情報寡占企業を意味している。特定の企業とはリンクづけない。GAFAの時代が終わった、は極論だが、ChatGPTの出現は、消費者の情報行動を変え、ホワイトカラーの生産性格差を活用次第で拡大する。この対話型AIは、情報行動を変える。人間の最小行動は、「認知-判断-行動」で成り立つ。これまでは、認知のところに検索エンジンがきた。しかし、これが検索だけでなく相談ができる対話型AIになると相談-判断-行動になり、検索を代替する。実際は、検索-相談、相談-検索の使い分けになり、完全代替にはならないだろう。しかし、相談-判断、相談-検索の使い分け、検索-判断の三つのスタイルに三分され、相談主導型の情報認知になる可能性が高い。そうなれば、Google社の検索独占は崩れる。これによって、ネット広告の接触率は低下し、出稿単価は低下する。このように、対話型AIは、Google社の寡占を崩すことになる。もうひとつ対話型AIが崩したのは、ネットワーク外部性の効果の限界を明らかにしたことだ。Google社は、消費者に無料で検索サービスを提供し、企業などの広告主に広告枠を有料で販売している「市場プラットフォーム」モデルである。このモデルの強みは、検索サービスの寡占化とWeb広告市場寡占化を生み出し、ライバルをよせつけない市場支配力を持ってしまうことである。一般の製品ではこのような独占化は、電気やガスなどの公共事業やサービス以外では生まれない。寡占化すると、顧客はその製品やサービスに「ロックイン」(拘束)されてしまう。そして、このロックインを生み出すのが、「直接及び間接のネットワーク外部性」というメカニズムだ。誰かがGoogleの検索サービスを使い始めると、先行している使い手と同じサービスを選択する。その方が何かと便利だからだ。これを直接的ネットワーク外部性という。もうひとつGoogleの検索サービスを介して、広告主と検索サービス利用者が相互関係を持っている。利用者が増えれば広告主は出稿しようとするし、広告主が増えればGoogleが無料で様々なサービスを提供してくれる。この相互作用を間接的ネットワーク外部性という。この市場支配力は圧倒的で、OS、ECサイト、SNSで生まれたものだ。GAFAが巨大化し、株式時価総額が日本経済のGDPに匹敵するようになったのは、この市場支配力による。

それが崩れた。崩れた理由は、消費者は「ロックイン」されていなかった、ということだ。もしGoogle検索サービスがブランドでロイヤリティを形成して、消費者が愛着を持っていたら簡単にはブランドスイッチは起こらない。Google検索サービスへのロイヤリティが形成されているとは思えない。従って、代替サービスがでたらすぐスイッチされてしまう。このことは、将来、検索サービスと多くの対話型AIが参入したら検索サービス独占が崩れ、視聴者が減少するので広告市場の価格が下落することになり、寡占化は続いても価格維持はできなくなる。

また、検索サービスに対話型AI機能をつければと思われるが、個人情報を広告に利用する無料サービスと、広告に利用しない対話型AIで検索機能も優れたAIならどちらを選ぶかである。個人情報保護意識が高く訴訟も多い欧米ではAIに軍配があがるだろう。

つまり、独占化の源泉であったロックインでは消費者を拘束できないということだ。これは、世界的には独占とは言えないApple社のスマホを除いて、OS、SNS、ECサイトや動画コンテンツ市場でも言えることだ。

これは、消費者のロイヤリティ形成という消費者マーケティングの基本より、数の力によるビジネスモデルを優先してきた結果である。特に、無料サービスを提供して、個人情報を利用して広告に利用するのは、市場取引の平等性の原則を軽視している面があることは無視できない。

21世紀、消費者を軽視してきたGAFAが消費者志向のマーケティングへ転換し、力ではないロイヤリティ感情をもった顧客を創造しなければ存立のリスクを高めることになる。

10

デジタルマーケティングへの対応

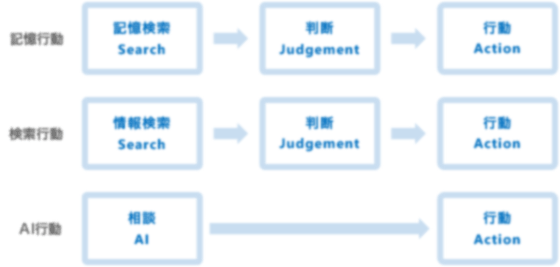

世界情報寡占企業がもたらしたものは、情報ネットワーク環境である。このネット空間がリアルな空間と並行して進化してきた。企業では、消費者のスマホの利用を通じた情報ネットワークの利用が加速度的に進み、企業の提供する商品サービスと消費者の出会いの場が、リアル空間の時間と空間を越えた。このことに対応するために、自社Webサイトの運営、ECサイトの利活用、SNSなどへの広告出稿で対応してきた。その中心となってきたのは、検索サービスである。検索サービスの普及によって、生活者の行動は、自分の経験と記憶のなかで、情報検索し(S)、判断し(J)、選択行動する(A)という情報行動(SJA)の基本単位を変えた(図表7)。

行動は、この基本単位で構成されている。例えば、購買行動も、SJAの連続である。「家のみ?」「缶か?」「うまいか?」「辛口か?」「つまみに合うか?」「値頃か?」などの判断で構成されている(Bettmanの情報モデル 7 より)。このひとつひとつの判断と連続が購買へと繋がる。判断には、消費者の短期及び長期記憶のなかの情報検索で行われてきた。ここに検索サービスが入ったのが、情報ネットワーク化の進展である。すべての行動は情報に依存する。従って、検索サービスの影響は革命的であった。

しかし、決定的であるがゆえに、Googleの提示する「アナリティクス」などで利用者に提案するデータ分析やアクションの目的はアクセスの改善である。PVをあげ、ネットでの経験や購入を増やす。そのために、SEO(Search Engine Optimization)対策を通じて、PVなどのアクセスを改善するというシステムだ(図表8)。SEOとは、Googleが自社に有利な検索と広告を増やすために、Webサイトなどの評価のパラメーターなどの重みをビッグデータの更新に基づいて変えることへの対応である。この変更は、ディープラーニングを要素技術にAI化されていることが容易に推測できる。「機械」がデータをもとに変えるパラメーターへの対応がSEO対策である。デジタルマーケティングの基幹領域であるWebマーケティングとはそういうものである。消費者の満足とはほとんど関連がない。

ここ20年、自社Webサイトの運営、ECサイトの利活用、SNSなどへの広告出稿などを取り込み、取り込んだネット空間へのマーケティングである。この領域で取り組むべきは、SEOではなく、「CSO(Customer Satisfaction Optimization)」である。

CSOへの革新によって、リアル空間を主戦場とするマーケティングとうまい連携ができる。リアル売場とWebサイトの補完と連動、ブランドの価値を高めるブランドサイトや買い手へ協力企業とともに価値提供できるプラットフォームなどである。

改めて、デジタルマーケティングの定義とリアルマーケティングとの再連携が21世紀のマーケティング成功の鍵となり、成功のキーマンとなるのは、様々なソフトウェアやツールを理解し、また、リアルな営業なども理解できるキーパーソンである(図表9)。これまでは、両方の橋渡しができる人材は極めて少なかった。しかし、ネットで利用するプログラム言語の習得の時間ハードルがAIによって短縮化される可能性があるので、連携利益がもっとも大きな領域である。企業内の他部署から孤立したデジタルマーケティングの開放が間近に迫っている。デジタル化の推進のためにデジタル担当役員を置く必要がない時代である。

11

マネジメント志向と利他的志向の再獲得

市場の変革期、これまでのマーケティングの個々の機能が弱まり、全体としての強みを生み出す視点が失われ、世界情報寡占企業の出現によって、消費者志向を失ってきた。

これを革新し、21世紀の時代の生き残り条件をふまえて、新しく全体を組立て直すことが、現在の成長課題への解答だ。

その回復の視点とは、マネジメント志向と利他的志向の再獲得である。まず、マネジメント視点の回復とは、マーケティングを個々の機能ではなく、全体としてみることである。例えば、P&Gの売上は約10兆円、製造原価率は約52%、売上粗利益率は48%である。利益率は20%と日本企業と比較すると驚異的な高さである。この高い利益率を支えるのは、長期の研究開発費(3%)、そして、販売マーケティング費(10%)である。宣伝広告費も9%と高い。これらは経営者が判断し、評価される利益率に直結している。利益率最大化のためにもっとも効率的に最適化される必要がある。

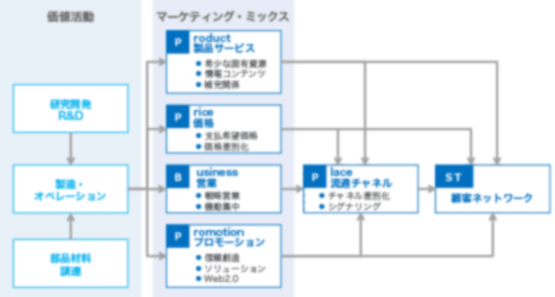

マーケティングの組立てとは、後に提案するように、利益ではなく、顧客獲得(新規顧客獲得数及びロイヤリティ比率など)を目的設定すると、顧客獲得のために、個々のマーケティング機能とそれぞれの機能の相互依存と連結によって顧客コストを最小化することである。つまり、組立てとは、目的を設定し、個々のマーケティング機能を最適化し、同時に、相互関係によって「シナジー効果」を創出することである(図表10)。

そのためには、自社のマーケティングを個々の機能に分解して、強みを整理し、概念化しておくことが重要である。実際に、自社のマーケティングをこのような概念として、理解している企業は少ない。販売に必要な機能や組織を整備してきただけで意図的にデザインされたものではないので当然である。しかし、自社のマーケティングを革新するには、現在を確認しないと進むべき方向が見えない。それを視覚的に方向提示する必要がある(図表11)。

マーケティングを全体として見る視点とは、マーケティング機能のミックスであり、相互関係のある強みとして組み立てデザインすることである。このマネジリアル視点の回復が、企業が巨大化し、これまでのマーケティングの強みが陳腐化しているなかで、改めて取り戻すべきことである。自社だけでは、自社のマーケティングの全体や強みを整理することは、空気を認識するようなもので難しい。外部の日本のマーケティングの専門家を踏まえて、定期的にレビューし、監査する仕組みをつくることも大切だ。

12

革新の統合原理―利他的志向

最後に、提示する八つの革新は、何によってミックスされ統合されるべきだろうか。もうひとつの失われた視点である。時代はどんなマーケティングを要請しているだろうか。その答えは、GAFAでみたように消費者志向にある。

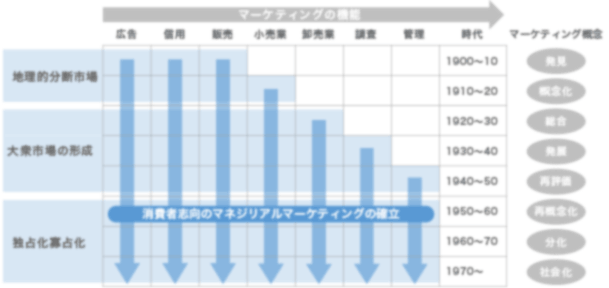

1920年代から始まったマーケティングは、1960年代までは販売する機能をどんどん追加させてきた。そして、1960年代に、マーケティングにマネジリアルという視点と消費者という視点が加わり、消費者志向のマネジリアルマーケティングとして1980年代に確立した。(図表12)。それは、P.コトラーの「マーケティングマネジメント」の構成で確認できる(図表13)。

日本のマーケティングは初期の消費者志向のマーケティングの影響を強く受けている。そして、1980-2010年代は、消費者志向のマーケティングを否定する競争優位とネットワーク強制志向の影響を強く受けたマーケティングが拡大した。利己的マーケティングだった。そして、その否定として、時代が要請しているのは、再び、消費者志向を包括する利他的志向のマーケティングである(図表14)。

従って、八つのマーケティング機能革新を統合する視点は、利他であり、消費者志向のマーケティングである。それは、お客様は神様である、というような1980年代の悪しき消費者志向ではなく、市場社会を成立させる、対等で平等な立場で、価値と対価の等価交換によって成り立つ価値交換である。

マルクスは、市場社会は、「自由、平等、所有そしてベンタム(効用)」(「経済学批判要綱」 8 )を反復すると言っている。なぜなら市場取引とは、ひとつひとつの取引が、互いに、自由で、平等で、等価なもの(効用と対価)を交換することによって成り立ち、それが繰り返される、からである、と批判している(「資本論」)。

トマ・ピケティ 9 (「21世紀の資本」)の指摘を待つまでもなく、資本主義=市場経済は格差を拡大する。しかし、市場社会の次が破綻した計画経済ではない。従って、市場社会とうまくつき合いながら格差を縮小させていく必要がある。増えないパイの奪い合いは悲惨だ。増えるパイを奪い合った方がマシだ。そして、分配方法を、ジョン・ロールズ 10 の指摘するように、社会でもっとも不幸な人々がもっとも社会の恩恵を受けられるように、税や社会福祉によって再配分し、「社会正義」を達成すればよい。それは政治の仕事だ。

そのために、企業は21世紀の市民として、市場社会の幻想を幻想として堅持し、マーケティングの統合原理を「効率的な顧客獲得」におくことが望まれる。それが市場社会の「利他的マーケティング」である。

【脚注】

6.フェルミ推定:正確な値を得ることや実際に調査することが困難な数量を、わずかな情報や値を元に論理的な推論を進め、短時間で定量的な概算をすること

7.Bettmanの情報モデル:消費者を自らの目標を達成するための情報処理者とみなし情報処理のメカニズムを規定したモデル。刺激にあたる外部情報が感覚レジスターを経て消費者の短期記憶に送られ、入手した外部情報と長期記憶である内部情報が統合され,購買意思決定がなされ行動へと移るとされる-Bettman, James R.(1979), An Information Processing Theory of Consumer Choice, AddisonWesley Publishing Companyを参照

8.マルクス『経済学批判要綱』岩波書店(1956年)

9.トマ・ピケティ『21世紀の資本』みすず書房(2014年)

10.ジョン・ロールズ『正義論』紀伊國屋書店(1979年)

前へ <<