01

時代を読むー持続的成功への答え

企業が21世紀に生き残り持続的な高収益をあげる鍵は何か。

結論としては、時代を捉えた商品サービスの価値を他社よりもうまく提供する仕組みをつくること、である、と経営マーケティングの専門家としては答える。しかし、本音の答えは違う。少々、現場の歴史哲学研究者としての意見を徐々に述べていく。

現在の市場と競争関係のなかで、自社の競争優位を踏まえて、成功の鍵である機能をおさえる。その戦略を明確にして、それを実行する組織を構築する。これを経営者交代や株価下落などの外的ショックの大きい時機を狙って行う。アメリカでMBAを取得しなくても、少々真面目に、理論、事例と市場分析力があればできることだ。

この論理は会社が置かれている環境をシンクロニック・共時的に捉えた解答だ。このアプローチは、ポーターの競争戦略論をベースに幾つかの派生的研究をフォローすれば、習得できる。ポーター理論が登場して約40年が経過し、RBV などの様々な戦略理論の興亡があったが、このパラダイムが現代でも生きている。ここで提示された価値活動という概念と企業を捉えるフレームワークは他にはない。

こうしたシンクロニック・共時的アプローチに対し、ダイアクロニック・通時的アプローチがある。時間の流れ、つまり、時代に対して、どう舵をとるかという戦略論だ。会社の持続的な存続にもっとも大きな影響を与えるのはこれである。

それは、時代の規定であり、規定の背後にある時代認識である。優れた経営には、優れた世界認識と歴史認識がある。なぜなら歴史認識にもとづいて、未来の予測ができるからである。

02

未来予測の理論

戦場で天気が予測できれば戦術と実行が変わる。フィクションだが「赤壁の戦い」でみせた諸葛孔明は予測の名人だ。「バックトゥザフューチャー」でも、現在を変えるために過去に戻って歴史を修正しようとする。「イノベーション」で知られるシュンペーターは、20世紀前半、資本主義はいずれ社会主義に変わると想定し、資本主義が延命するための超過利潤の論理を導出した。未来予測が、行動を変え、行動が結果をもたらす。

未来予測が成功の鍵であるという当たり前すぎることが研究されないのは、問題が歴史や歴史観にあり、経営やマーケティング研究者には手に負えない領域になるからだ。未来に行って株の価格変動を知って、現在に戻ってくれば投資に成功するのはきまっている。現実には、未来予測は、経営者の直観によるものであるが、一定の歴史観にもとづくものでもある。

優れた経営者は、「どうしてそんな愚かなことを」というような決断をする。もっとも有名な経営者として、Appleの創業者の「スティーブ・ジョブス」がそうだ。オーディオ機器に白色を用いたり、多機能競争に対してシンプルな割りきりでスマホに参入したりするなど、人々の思い込みやフレームを覆して成功を収めた。他方で、西武百貨店などのセゾングループを率いた堤清二のように、流通産業を「市民文化産業」と位置づけ失敗することもある。

成功の指標である高収益の鍵は、ダイアクロニック・通時的な時代認識とシンクロニック・共時的なうまい価値活動の構築との結び目にある。時代観が何を提供するかという価値を規定し、価値活動において他社よりもうまく活動することが成功の鍵だ。時代観なしに価値は規定できない。経営とは、横断的な競争優位の確立という横糸と通時的な会社の方向付けという縦糸で織られている。

03

現代の読み方

現代という時代をどう読むか。それができれば、拙い文章をしたためるより実践した方がよいのだが、決定は「現場(それぞれの産業と企業)」で行われ、それぞれ個別なもので、企業や産業の特殊性を踏まえて、一般化できれば少々の役に立つのではないか、と願う。

ここでは、現時点における社会と経済のすすむ方向に焦点をあててみる。

まずは、無謀なことだが、未来予測の方法と資本主義の本質を整理してみる。ここで本質とは資本主義を成立させている要素、機能や条件としておく。

04

未来の予測

未来がわかれば打つ手がみえてくる。未来予測の方法である。先をみて現在を選択するのが時間軸の戦略だ。現在の日本の危機意識と閉塞感は、全くと言っていいほど先がみえないことによる。

共通した未来像は、将来、人口が減少していくということだけだ。しかし、その予測手法はことごとく新型コロナ感染者数予測を外したマルサス型のコロナ感染モデルと同じだ。まさに、専門家主義が陥る罠にはまっている。この予測の人口が減るという前提の上で未来を描けば、まったく希望のない未来が待っているという結論にしかならない。全体知による全体解からほど遠い専門家主義の部分解の陥穽だ。

05

専門家による人口減少という未来

専門家の予測は正しい。この専門家達が専門知識のない為政者を担ぐ、為政者は人口が減って市町村が消滅していく、と叫ぶ。そして、政府が、少子化対策を打つ、という図式だ。これは、戦前の開戦などの政策決定の「無責任の構造」と相似形だ。

感情的な世論を察知して「無法者」が「鬼畜米英」を叫び、政治家を「神輿」に担ぎ、「官僚」が政策化・法制化していく。そして、「天皇」が追認する。この過程では、欧米的な発想では、ヒトラーに責任があるというような責任の所在が明確にならない。この分析は、戦後、丸山眞男が行ったものだ。意思決定で「空気」が支配する日本を「無法者」などのカテゴリーでリアルに析出している。

この分析の無法者を「専門家」に置き換えれば、コロナ問題も、人口減少問題も同じだ。戦前の無法者とは、二・二六事件を主導したとされる「北一輝」や東京裁判で戦争責任を問われた「大川周明」、そして、右翼や左翼の先導者をさす。現代は、これらの無法者が壊滅し、無法者が専門家とインフルエンサーになっている。専門家の心理的本質は全体をみない「偏執気質(マニア)」である。この専門家に振り回されている。しかしながら、結果はまったく社会的に反省されない。コロナで専門知識を振りまいて、日本の「異常な」コロナ対策を推進した専門家は、例外なく「出世」した。これでは戦前からの無責任体系はそのままである。

06

全体知で未来を読む

戦前、戦後は、専門家知識に依存することなく未来予測ができた。眼に見える未来が欧米にあった。特に、戦後は、唯一の超大国となったアメリカの豊かな中流生活を追いかければよかった。日本には「後進性」の強みがあった。

現在、日本の生活の未来が欧米にあるとは多くの人は思わない。「コカ・コーラ」、「リーバイスのデニムジーンズ」のようなアメリカのカジュアル文化は日本に十分に溶け込んでいる。

どうしたら未来を読めるのか。

制度学問化された「職業哲学者」としてではなく、現場で悩む実業哲学として考えると、明治以降の日本の近代知識の蓄積のなかでは、カント、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルという19世紀中盤のドイツ哲学をもとにするしかない。

不思議なことがある。16-18世紀に、近代を切り開いたヨーロッパでは、経済はイギリス、政治はフランス、哲学はドイツがリードし、世界を捉えるという考えがあった。ドイツ哲学は、この使命に取り組んで、ヨーロッパとドイツを世界史の集大成として位置づけようと試みた。ここで近代とは、経済の資本主義化=市場経済化、政治の民主化、社会の自由化をさすものとする。

この近代化の自信と啓蒙使命が、全体視点で世界史を把握しようという試みとなり、ヘーゲルの歴史哲学を生み出した。近代によって、暗がりの世界に明かりを灯そう(啓蒙)とした。日本を含む他国には迷惑な話だが、軍事力で「開国」を迫ってくるので無視はできない。

近代の成果である科学技術をもって、ヨーロッパが世界を支配できるという「驕り」の産物である。しかし、現実には世界はヨーロッパによって分割支配され、世界史的に統合されることになった。さらに、お陰で私たちは、世界史に組み込まれ、世界を理解する術を得た。

歴史哲学は、なんといってもヘーゲルだ。ヘーゲルをもとに歴史哲学を、反証できる歴史理論にしてみる。因みに、ヘーゲル哲学は難解だ。その理由は、日本のヘーゲル哲学が独自の漢字という表意文字の翻訳文化の上で成り立っているからだ。そもそも表音によって表象を介するドイツ語を、表意文字による漢字熟語化するので難解になる。ドイツ哲学の影響の大きい西田幾多郎に「歴史的実在の世界」の「絶対矛盾的自己同一性」という概念がある。これは翻訳文化のなかで意味が崩壊する「ギリギリ」で成り立っているものだ。しかし、翻訳文化に慣れてくると、単純に、直接的に、意味を伝達していることに気づく。これをドイツ語訳にして、翻訳文化を背負っていない口語訳にすると、長く、間接的で、言葉遣いが奇なり、意味が伝わってこない。

ヘーゲルの難しさは、日本の翻訳文化の独自性と明らかな誤訳、つまり、翻訳者は意味を取り違え、安定した翻訳本がないことによる。ドイツ語で読んでも、日本語で読んでも難しい。従って、日本の翻訳文化の歴史的蓄積の上で、あれこれと理解するしかないのが実情だ。

07

ヘーゲルの歴史哲学を歴史理論化する

ヘーゲルの歴史哲学を単純化すれば、精神の本質である自由が、英雄などの様々な世界史の道具のもとで、自己疎外していく過程である。歴史が静止しているアジア的段階があり、奴隷制のもとでギリシャ・ローマの段階、土地を介した信頼関係の封建社会の段階、そして、必然性を認識した自由の法治国家としてのヨーロッパドイツという3段階でとらえている。ドイツの近代で自由は実現されたので歴史の発展は終わり、美術館や博物館のような世界が現出するということになっている。

「歴史の終わり」という認識は、1989年の「ベルリンの壁崩壊」後に、アメリカの政界で読まれた、フランシス・フクヤマの「歴史の終わり」で知られる。バイデンは、現在を「民主主義と権威主義の戦い」と規定している。「民主主義と社会主義」の戦いに勝利した民主主義は、歴史の終わりを迎えると思われたが、ウクライナ以後、「民主主義と権威主義の戦い」が始まったという認識だ。ドイツ哲学がアメリカに与えている影響は予想以上に大きい。

ヘーゲルの歴史哲学は、絶対精神の自由拡大に向けて、「段階」的に、「地理」的に変化していく過程として描かれている。前史としてのアジア的専制における皇帝ひとりの自由が位置づけられ、奴隷制のもとでの市民的自由を実現したギリシャ・ローマに始まり、王と領主との土地を媒介とする封建制度を経て、市民的自由拡大を保証する資本主義社会の王政へと拡大する歴史を描いている。歴史の主役は絶対精神であり、その段階的な疎外過程が世界史である。

この哲学のどこを修正すれば現代に生かせるのか。理念が現実を動かしていることは確かだ、さらに、近代が生んだ「自由・平等・博愛」という理念のなかで、自由が普遍性を持つことも首肯できる。しかし、理念と現実が一方向性であるのは歴史的実在とそぐわない。

理論として生かせるのは、理念の否定が現実であり、現実の否定が理念であるという理念と現実の相互関係である。この「否定の否定」という論理をうまく生かすならば、現在の現実は、戦後の理念の否定であり、現在の現実の否定が未来を支配する理念になるということだ。

ヘーゲルの歴史哲学から生かせるのは、理念と現実の「否定の否定」という現実的関係を理論として検証可能なものとして抽出することだ。現実を理念の実現の成功と挫折、理念を現実の失敗の革新ととらえる相互視点をもつことである。

2024年の現実は、過去のどんな理念の結果であり、現実の課題を克服するのは、どういう理念を提示すべきかである。

日本の未来は、現在の歴史的現実の「否定の否定」にあると見立てるならば、欧米と同様に、現在の資本主義を否定した理念にある。そして、欧米とは異なる歴史的現実は、日本の明治以降の「近代化」の否定である。この論点は前述したとおりである。後者は、日本の「土着性」と「後進性」から生じる問題であり、戦前は「近代の超克」として議論されてきた。

21世紀半ばに向けての日本の課題は、資本主義の理念と近代の超克である。さて、このふたつの難題の理論的枠組みを整理し、検証可能性を探ってみる。

08

資本主義の本質

資本主義を体系的に批判したのは、K.マルクスであり、1867年に初版が出版された「資本論」である。明治維新の前年に書かれたものであり、この資本論は、日本だけでも、150年以上かけて約100以上の解釈の異なる論点(「資本論を学ぶ」)を持つ多産的なものであり、難解なものである。

マルクスは、資本主義の本質をどう捉え、何を本質と捉え、資本主義の否定とは何と考えたのか。マルクスは何も語っていない。ただ、資本主義の「解剖学」としての資本論が残されているだけだ。

ここでは、1980年代から資本主義の最前線に身を置いてきた経験からマルクスの見抜いた資本主義の本質を取り出してみたい。

一般的に、私的所有、労働者の搾取、生産の無計画性などが資本主義の本質とみなされる。そこから土地の公的所有、労働者政権、計画経済や公平な分配が、資本主義の否定とみなされ、社会主義とされる。代表的なモデルはかつての「社会主義」の「ソビエト連邦」である。この制度とマルクスとはほぼ関係はない。盟友のF.エンゲルス、レーニンなどの独創的な創作である。これは、国内外の「非共産党系」=「異端系」のマルクス研究者の常識になっている。

それでは、通説のような私的所有や搾取が資本主義の本質でないなら何が資本主義なのか。

J.シュンペーターは、第二次世界大戦の開戦後の1941年に、資本主義の危機を感じ、「資本主義・社会主義・民主主義」を著した。このなかで、資本主義は、「利潤率の傾向的低下」という危機に直面している。それを乗り越えるためには、「イノベーション」によって「超過利潤」を獲得する必要がある、と論じている。シュンペーターは、資本主義の本質を、利潤追求する資本蓄積(成長)にあると考えた。そして、利潤追求すればするほど、産業内の競争は激化し、利潤率は低下する。産業間でも、企業は少しでも利潤は高い産業へ参入しようとするので、産業間の利潤率は平準化し、傾向的に低下せざるを得ない。産業内産業間で利潤率は平準化し低下する。資本主義は資本主義の土台を壊す仕組みをもっていると考えた。マルクスは、「利潤率の傾向的低下の法則」を論じているが、エンゲルスが大幅に手を加え、マルクスの「プラン」とは異なるので真意は不明である。しかし、シュンペーターは、資本主義の危機を利潤追求の帰結がもたらす、と捉えたようだ。

そして、未来に対して用意した解決策は、超過利潤を生み出す創造的破壊=イノベーションであり、全体主義に対抗するために、大衆民主主義ではなく、エリート候補者を政策で競わせる「競争的民主主義」である。この解決策は、まったく成長できなかった「失われた30年」下に通用するものであり、現在でも通用するものだ。

09

動的な累積的物象化

資本主義の本質とは持続的な高利潤の維持と成長か、というとそうではない。そうであるならこの30年の日本は、ほぼゼロ成長の定常経済、低利益率、マイナス金利の成果なので資本主義ではないことになる。しかし、実際は、商品交換による市場経済によって成立している資本主義である。

マルクスは、もう少し違って、独自の資本主義経済の捉え方をしていた。それは、資本主義の持っている「幻想性」であり、「人と人との関係が物と物との関係として現象する」という「物象化」の視点である。

資本主義の富の原基形態は商品である。商品は、人々の何らかの欲望を満たす使用価値を持つ。そして、他方で、同じ人間労働の産物であるという共通性から他の商品と交換できるという交換価値を持つ。そして、商品が交換価値を持つという物象的関係は、人々が社会的分業によって、人と人との関係性から生じている。この交換がさらに拡大して交換に便利な金などの商品が貨幣として社会的に選択される。そして、この貨幣は、他の商品とは異なる欲望の対象となり、フェティシズム(物神崇拝)へと幻想化される。貨幣への欲望は、剰余価値を取り込む増殖する資本を生み出す。貨幣という幻想が、自己増殖する資本という幻想を生み、物象化されて「資本家」となる。さらに、自己増殖する資本は、「利子」という幻想を疎外する。予測される資本の増殖率に見合う金利=利子という機会費用的な幻想が生まれる。一定の土地の広さで平均的な商売をすればいくら収益をあげるか、という観点から地代が生まれるのと同じ発想の幻想である。企業の所有権の分割である株価も同じである。平均的に期待される収益率が、利子、地代、株価という幻想を次々と生み出していく。このような利子、地代、株価などの物象は、人と人の関係性が裏付けされ、幻想が実態化される。因みに、イスラム世界では、利子をとることは異教徒以外には認められていない。利子という関係性は、文化によって異なり、究極的には、強い自我と自我の関係性を文化社会的な基盤に置いている。

言いたいことは、マルクスの疎外論と物象化論という方法で、資本主義が生む幻想と「動的な累積的物象化」が資本主義の本質だ、ということだ。倒立した世界をつくりだすのが資本主義だ。さらに、長く持続しているのは、成長の源泉を、時代に合わせて変化させてきていることだ。

10

差異の剰余価値化

資本の本質は、剰余価値を取り込み、蓄積=成長することだ。成長を追求しないなら資本が主役の経済、資本主義をやめるしかない。

マルクスの生きた19世紀は、資本家と労働者の階級差異を「労働」と「労働力」の「階級的差異」に転換して「剰余価値」を生んだ。

世界が、ヨーロッパの列強によって世界市場が形成され、植民地間で「文化的差異」が生まれると、様々な「三角貿易」を生みだし、軍事的支配と文化的差異を利潤に変える仕組みを生み出した。

この帰結が、第一次世界大戦である。やがて、労働者が組合などで組織化され、労働者の搾取による剰余価値が減少すると、科学技術がイノベーションによって生み出す「未来」と「現在」の差異を利潤にする仕組みが生み出された。「未来的差異」である。シュンペーターが見出した「利潤率の傾向的低下」への解決策である。

資本主義は、労働者の搾取、植民地の搾取、未来の搾取というように、剰余価値の源泉を拡大し、国家を包摂するまでの存在になった。それでも、利潤率の傾向的低下に抗えず、新興列強による世界市場の再分割へと発展し、第二次世界大戦に帰結する。戦後は、アメリカが世界経済をGDP比で70%を支配し、ヨーロッパと日本は、アメリカの援助と支配のもとで復興を果たす。

戦後、アメリカが生み出した剰余価値は、大衆間の差異を活用することである。労働者などの下流層を中流層に、収入で格上げし、大量生産によって利潤を生みだす仕組みである。 「大衆的差異」を剰余価値の源泉とした。

さらに、21世紀に入ると、インターネットの普及によって、世界が情報ネットワークで結ばれた。その結果、検索や音楽などの「プラットフォーマー」が、関与者間の「情報的差異」を利用して、剰余価値にして、世界市場を寡占化した。

このように、過去を簡単に振り返ってみると、資本主義は、階級的差異、文化的差異、未来的差異、大衆的差異、情報的差異というように、次々と剰余価値の源泉を自ら創造してきた。資本主義が、「危機」が150年以上叫ばれながら、長く「延命」してきたのは、自ら剰余価値の源泉を拡大してきたからだ。21世紀の中盤は、グローバルな地域間差異が源泉になるかもしれない。

11

敏捷な高度資本主義への変貌

現代の資本主義は、新たな幻想を生んで物象化し、物象をフェティッシュして、さらに、新たな幻想を生み出すような仕組みを持ち、資本蓄積にとって不可欠な剰余価値の源泉を自ら創造していくこともできる。人々の欲望と労働搾取を前提としていたシステムが、自ら前提を生み出して、自立走行する、柔軟で、敏捷な高度システムの段階へと移行した。

もはや、政治による法によって、制御するしかないが、政治的信頼感のある政府はあまりない。しかも、グローバル資本に対抗するには一国政府では難しい。

12

自由、平等、所有の仮象

資本主義の本質は、幻想を生み出すことだ。あらゆる商品の売買は、売り手と買い手が、互いに、取引自由、平等、自己所有を前提にしている。ふだんの買い物のなかには、この理念が含まれている。しかし、これが幻想であり、仮象であることは、労働の売買に顕れる。労働搾取の根源は、売り手の労働者と買い手の資本家が、互いに、自由で平等で、自己所有を前提にして契約が結ばれるが、労働者は労働を売るのではなく、時間を売るということにある。資本家は、平均収益を前提にして雇用するが、実際はよりよく労働者を活用することによって、より高い収益を得ることができる。資本家は、賃金を支払い、労働力を買い、対価である労働成果を得る。これは、労働成果が賃金を上回ることを前提にしているからだ。

自由、平等、所有という理念は、仮象に過ぎないが、理念そのものは否定できない。それは、資本主義とともにある「市民社会」=「ブルジョア社会」の理念であるからだ。近代化以前の諸国を資本主義化すると、自由、平等、所有(自己労働にともなう所有)という幻想が植えつけられる。「資本の文明化作用」である。確かに、西ヨーロッパ史を検討してみると、このようなエートスをもった層が存在したことは明らかである。

従って、自由という理念をエートスとして、人々の暮らしぶりとしてもっとも尊重するならば、資本主義の否定は、やはり、資本主義と言わざるを得ない。単純化するならば、利己的資本主義から利他的資本主義への移行である。これは何も難しいことではない。

利己的資本主義は、強欲(Greeds)を前提にした資本主義である。アメリカのように世界中から移民を通じて強欲を集め、「アメリカンドリーム」を追求する資本主義である。

利他的資本主義は、アダム=スミスが予想していた原理的な資本主義である。消費者は生きがいを追求し、それに資する価値として商品を選択し、企業は、自社の技術の上で、消費者の求める価値を商品化し、市場化するだけである。この価値交換を、仕組みとして媒介するのが、「市場プラットフォーム」である。

スミスは、富とは商品集積であり、需給は「神の見えざる手」によって調整されるとした。その条件は、消費者も企業も自己のみの利益を追求することである。しかし、現代では、消費者は生きがいという利己的利他=利他的利己を追求し、企業は消費者に価値を提供(利他)し、結果として利益(利己)を追求するという条件に書きなおさなければならない。

消費者は自分の生きがいを追求し、企業は消費者志向のマーケティングを実践すれば、利他的資本主義へ転換できる。消費者のライフスタイル=エートスと企業人のエートスの転換が鍵である。

政治的条件は、自由と平等を実現するために社会的な最小コストで、消費者が生きがいを追求できる「小さな政府」を整備し、企業が消費者志向のマーケティングにインセンティブを与える条件をつくればいい。それには、社会的正義のある社会福祉政策、ブルーワーカー偏重の雇用者無視の労働法改正、後進国的な産業別産業規制の緩和や独占禁止法の厳格化などができればよい。

市民社会の歴史的意義は、政治から経済が分離されることにある。封建社会のように配分を政治が決定するような社会ではない。「市場の失敗」よりも「政府の失敗」を懸念する社会だ。

13

近代化の否定―人間関係の選択

未来は現在の否定であることは幾度も確認した。将来が現在の資本主義の否定であるなら、日本はもうひとつの否定が必要である。これは欧米にはない選択だ。それは、「近代化」という課題だ。日本の明治以降の歴史は、近代化の過程であり、西ヨーロッパの地域文明を「近代の超克」として乗り越えようとしてきた。戦前は軍事力で、戦後は経済力で、二回挑戦し、跳ね返され、アメリカの「占領統治」(occupied Japan)=「反植民地化」の憂き目にあった。21世紀は、「近代の超克」の最後の機会だ。そして、「近代の超克」という意識を持つ最後の世代が還暦を過ぎた「断層の世代」だ。以後の世代には、「反米」意識はあっても「近代の超克」はないようだ。

戦前、「近代の超克」について、いわゆる「京都学派」を中心に議論された。西谷啓治などの哲学者、小林秀雄、亀井勝一郎、林房雄などの文学者も参加した。文芸誌「文學会」の特集記事(「近代の超克」)に集結した知識人の体制翼賛的な総力戦ともいえるものだ。反資本主義、反民主主義、反法治国家などが表明されている。当時の知識人の翼賛的な反英米の気分は表明されているが、後に、大きな影響を与えたものは少ない。注目されるのは、西ヨーロッパの世界分割が世界史を創出し、最後に、日本が登場し、世界史が生まれ、アジア代表の日本と西洋の代表のアメリカが対決するという図式が描かれていることだ。これは、石原莞爾の「世界最終戦争論」の帰結と同じだ。石原は、ドイツに留学中に、戦史研究家のデルブリュックに師事したが、師の厳密性についていけず、「最終戦争」という概念だけを借りて創作したものだ。不思議なことに、この石原の「満州建国」案が日本の中国侵略の理論的支柱となる。戦前の近代の超克は、単なるスローガンに終わってしまった感がある。

戦後は、林房雄が「大東亜戦争肯定論」などの著しているが、管見ながら、「近代の超克」を議論しているのは、竹内好や廣松渉である。共通しているのは、米英に対し、「反人種差別、民族自立」などの理念は正しかったということだ。そのうえで、廣松は、近代=デカルト的な主観客観図式から共同主観性への転換を主張し、知識で凌駕する試みだが、政治経済への言及は少ない。

このような「近代の超克」の背景にあるものは、近代化によって失われたものの喪失感である。明治以降の近代化は、拡大家族をもとに紐帯関係が築かれ、農業を中心とした地方の村落共同体を解体する形ですすめられてきた。都市部では、地方で食い詰めた次男や三男の地方出身者が、官僚や民間企業の勤め人のような職を得て、郊外に核家族を形成する形で大衆的な中流層を形成してきた。大都市は栄え、地方は疲弊するという構造が長く続いた。大正時代の童謡「赤蜻蛉」は、紐帯関係の解体の憂いを表出するものとして知られる。

近代の超克とは、日本は非西洋として、欧米とは違う近代化の道があるのではないか、というアジェンダである。父子関係のなかで、強い自我のもとで利害による「信頼関係」が形成される欧米とは違い、母子関係のなかで、「自我を包括する自己(河合隼雄)」の日本人は、紐帯関係をもとに「安心関係」を形成する。このような異なるエートスと文化をもとに、異なる共同体をつくることができる可能性がある。

ここでは、このような人間関係の志向性を、「近代の超克」として操作化してみる。

具体的には、近代化の延長の社会関係として、「実存的」個人とネットワークをベースにしたコスモポリタンな人間関係か、近代の超克の流れに位置づけられ、日本のアイデンティティに拘った、家族関係とその紐帯関係をもとにした人間関係か、をふたつのうちのひとつを選択することにある。つまり、グローバルな「Gesellschaft(個人をもとにした社会態、利害による結びつき)」か、日本に根差した「Gemeinschaft(家族をもとにした共同態、家族や兄弟のような紐帯による結びつき)的な結びつき」か、の選択である。

14

日本の未来の選択肢

企業の永続的発展を考えると、未来を予測し、未来に舵をとることが最適選択である。それができないことが、日本の経営のみならず衰退期にあるとしかみえない日本の苦しさだ。

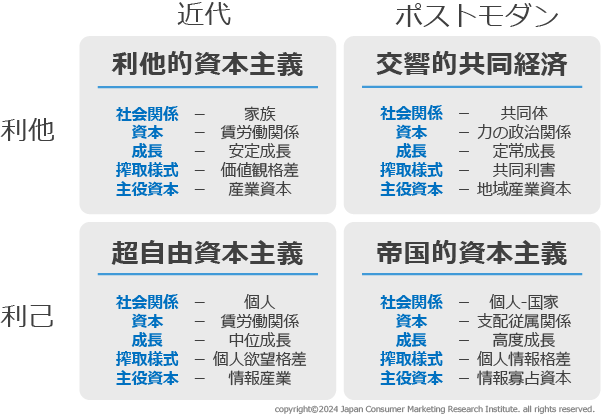

経営者は知識人でもある。会社をリードし、社会に対して発言力をもつからだ。「日本の知識人」として、直面する課題をふたつに、さらに、それぞれの解決策をふたつに集約する。日本の未来は四つに分けられる(図表)。結局、四つのなかからひとつを選択し、それに向けて、会社の舵をきることが、会社を永続化する判断だ。経営やマーケティングの知識を超えるものだ。

15

日本の資本主義の四つの道

資本主義の否定が資本主義である。この帰結を踏まえて、日本独自の、欧米にはない課題は大きくふたつある。

ひとつは、明治以降続けてきた近代化をどうするかである。選択肢は、近代の超克(ポストモダン化)と再近代化である。欧米近代化を補完してよりブラッシュアップされた近代化をすすめるか。未完の近代化、つまり、政治の民主主義化、経済の市場化、社会の自由化を再度試みるということである。

もうひとつは、資本主義が内包する再階層化、貧富の格差への課題である。これは先進資本主義国が共有する課題である。暴走する資本主義による階層化に対して、ふたつの方策が考えられる。それは、資本主義の根底にある欲望に対する対応である。ひとつは、欲望を、個人の次元の内面の自由をさらに無限に拡大することである。ヘーゲルによれば、歴史は自由という理念の実現過程である。その自由とは、精神世界の内面の自由の拡大である。利己的欲望の飽くなき拡大である。もうひとつは、利己的欲望を利他的欲望に転換することである。欲望を、利己的欲望に裏づけられた利己的欲望に抑制し、「社会的欲望」に変換させることである。

16

四つの資本主義―利他的資本主義、超自由資本主義、交響的共同経済、帝国的資本主義

この二つの課題の二つの方向を、進むべき資本主義のパターンとして平面図に四つに位置づけることができる。このことによって、日本の資本主義が進むべき方向が整理できる。具体的には、「利他的資本主義」、「超自由資本主義」、「交響的共同経済」、「帝国的資本主義」の四つである。

利他的資本主義とは、資本主義のあり方を、アダム=スミスの「諸国民の富」に遡り、利他的欲望を基礎に立ち返ることをめざす原理的な志向性である。スミスは、私欲のみの追求が社会的な善をもたらすと述べる一方で、「憐れみ」を人間の根本に据えた道徳社会論を基礎にもっていた。ここから私欲とは利他的欲望に裏づけたものである、という捉え方ができる。一般的に、利己的欲望をもとに、需要と供給が「神の見えざる手」=市場原理によって、調整される経済メカニズムであり、経済厚生が最大化されるとされる。価値をもつので商品は欲望の対象となり、生産として社会的に供給される。

人々の生きがいに繋がる価値創造をもとにした資本主義に修正されるべきだとする方向である。ジャック=アタリの資本主義論がこれに近い。この資本主義化の背景となるのは、家族単位を基礎とする消費社会である。

超自由資本主義とは、現在の資本主義をもたらした利己的欲望をささえる自由を、さらに内面の自由の無限性にまで延長し、外面的な物的財の供給を無限大にした制度である。経済主体は、家族から個人へと拡大する。経済成長の源泉を、個人の精神的物的自由の拡大に置き、すべての制約から解放される。すべての個人のすべての欲望が、市場メカニズムを通じて、解放されることをめざす経済システムである。欲望を満たす情報・コンテンツ・サービスが価値を持つ社会である。

交響的共同経済とは、価値を持つ有用な財を、商品交換ではなく、贈与や互酬性によって行う経済システムである。社会の基礎を、個人間の紐帯関係に基礎を置き、贈与や商品取引による。人と人とが信頼関係を結び、紐帯関係になることによって、カシーカリ関係で財のやりとりをする。これを可能にするのが、多数の売り手と多数の買い手を結び、マッチング、物流を基礎にした市場プラットフォームである。紐帯的な人間関係を基礎に、市場原理だけなく、カシーカリ関係などで社会的交換をめざす拡大共同体である。経済成長よりも定常状態をめざす日本型経済システムを志向する。柄谷行人の互酬性交換による共同体や、見田宗介の人々が利害衝突するのではなく、「交響」するコミューンなどと近似する、資本主義経済に対抗する経済関係である。

帝国的資本主義とは、一国資本主義や帝国主義ではなく、グローバル資本主義の主人公である情報寡占企業が、国家を越えて、情報によって個人を監視し、様々な情報・コンテンツ・サービスをグローバルに組織化し、日本などの各国資本主義を、中心と周縁のような世界システムに組み込む多元的な資本主義である。個人間の情報の非対称から価値を創造し、成長に組み込む。ネグリの「帝国」と近似する。

この四つの資本主義化の共通基盤となるのは、「欲求の体系」としての市民社会であり、物的財を包括する情報コンテンツ・サービスを財とする情報消費社会化であり、個人、家族を基礎とする社会関係化、そして、内面を含む自由の理念の実現である。これは自然史的過程と見なすことができる。

17

日本の資本主義の四つの方向への多元進化と未来予測

日本の資本主義は、この四つの資本主義化を進めながら進化していく。

これは、西洋の近代化と明治以降の日本の近代化の現実化の否定として新しい理念として抽出されるものである。これから2050年までに、四つの資本主義の理念が競合し、ひとつに収斂していく。

それぞれの資本主義化がもたらす産業や個々の企業への影響が違うので、自社の舵の向きの検討がつくはずだ。

マルクスは、優れた理論家であった。マルクスの思想をほぼ100%反映した「資本論第一巻資本の生産過程」の論理の組み立ては、3項目3段階の弁証法で厳密に組み立てられたものだ。恐らく、AIでは発想できないものだ。この独創性に驚く。これに匹敵する日本の業績はない。

しかし、19世紀のナポレオンの帝政誕生は予測できなかった。大恐慌がきて、革命が起こるという予測もはずれた。労働運動も主導権はとれなかった。マルクスは予測家や政治家としての成績はよくない。マルクスの予想が外れたのは、欲望や思い入れが強すぎたからだ。この分析が大きく外れるとするならば、日本への思い入れの強さだと思う。

【参考文献】

- カール・マルクス著 今村仁司・三島憲一・鈴木直訳 「マルクス・コレクションⅣ、Ⅴ 資本論第1巻」 上・下」筑摩書房(2005年)

- カール・マルクス著 高木幸二郎/監訳 (著)「経済学批判要綱」大月書店(1961年)

- ヘーゲル著 藤野渉、赤沢正敏 訳「法の哲学1」中央公論新社(2001年)

- ヘーゲル著 長谷川宏 訳「歴史哲学講義」岩波書店(1994年)

- ヨーゼフ・シュンペーター著 大野一訳「資本主義・社会主義・民主主義」日経BP(2016年)

- ヘーゲル著 廣松渉、加藤尚武編「ヘーゲル・セレクション」平凡社(2017年)

- 向井公敏「貨幣と賃労働の再定義: 異端派マルクス経済学の系譜」ミネルヴァ書房(2010年)

- 村岡晋一「ドイツ観念論 カント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲル」講談社選書メチエ(2012年)

- 吉本隆明「世界認識の方法」中央公論新社(2012年)

- 吉本隆明「吉本隆明資料集. 135 (ヘーゲルについて/廣松渉の国家論・唯物史観)」猫々堂(2014年)

- 佐藤金三郎著 高須賀義博編 「シンポジウム『資本論』成立史―佐藤金三郎氏を囲んで」新評論(1989年)