01

日本とEUとの自由貿易協定の枠組み合意

日本とEUとの自由貿易協定の大枠が合意された。関税撤廃によって日本からの自動車などの輸出の伸びと、ワインやチーズなどの輸入の拡大が期待されている。

自由貿易がより高い経済厚生を両国にもたらすことは、D.リカード以来、理論的には証明されている。自国が比較優位にある諸財に特化し、劣位にある諸財は輸入することで、両地域に相互利益をもたらすのは、財の相対的な生産要素比率の違いによって、簡単に証明できる。

しかし、現実には簡単ではない。特化によって、競争に負けた産業の被雇用者は職を失う。彼らの立場からは、自由貿易反対となる。まさに、保護貿易主義になる。しかし、自国産業の保護のために、関税や輸入枠を相手国に課す伝統的な保護手法では、自国産業や雇用を守ることもできない。

例えば、iPhoneは、企画・販売マーケティングはアメリカ、部品は日本、台湾などのアジア諸国、アセンブルは中国というような国際的な垂直分業ネットワークによって行われ、2国間交渉での貿易不均衡交渉などの政策的な意味がない。企業や資本に国境はなくなったが、労働には国境が存在する。

企業にとって、自由貿易の拡大は、新たな市場機会をもたらす。自社製品のグローバル市場への売り込みには、成功の鍵がある。グローバルな競争優位は国の資本要素比率や運賃だけでなく、「文化差」も決定的な影響を及ぼす。文化と文化の差異が価値を生み、売れるということだ。文化差とは、暮らしぶりの違いであり、財の購入所有パターン、すなわちライフスタイルのことである。

02

どう文化的差異を活用するか

例えば、ふだんの飲食では、寿司、ラーメンに始まり、肉、和食、日本酒まで海外に受け入れられるようになっている。ファッションも少しはまだ比較優位があるかもしれない。自動車もアメリカでは、まだまだ高品質イメージを持たれている。トイレタリーや化粧品は、アジアでは比較的人気がある。アニメやゲームも評価が高い。エレキは、評価は高かったが、自滅して台湾やアジア諸国に敗退してしまった。

これらを総称して、日本政府は「クール・ジャパン」と呼び、「税金」を使ってイベント等で世界に売り込もうとしている。経済産業省が作成した冊子「世界が驚くニッポン!」は、まるで「伊勢丹新宿店」の販促冊子であり、今日では珍しい「自画自賛」で客観性のない「片面説得」ツールである。

これでは海外の顧客を説得できないだろうと思える典型である。文化的差異をうまく利用できていないからだ。「クール・ジャパン」財の共通性は、極めて労働集約的な「ものづくり」や「職人芸」にある。確かに、日本人として凄いと感じ、誇りに思う。しかし、「クール・ジャパン」として海外に売り込むとなると、どこか「恥ずかしさ」を感じる。

これらの財は、日本の「後進性」や「土着性」がつきまとい、海外から「異質」だと思われている。それを、「クール」だと思われていると勘違いしているだけのように思えるからだ。グローバルなマス市場に売り込めるものではない。

異論はあろうが、ニューヨークでグローバルな活躍を夢見て破れ、食い詰めた関西人が、生きるために屋台で自らの「ソウルフード」の「たこ焼き」を売っているような「悲哀」を個人的に感じる。

03

「おもてなし」と「ものづくり」

どこに勘違いがあるのか。それを象徴するのは、東京オリンピックの開催決定で話題になった「おもてなし」の賞賛、そして、「失われた20年」の時代に、官民学をあげて自画自賛した「ものづくり」への心情的な傾斜がある。しかし、どちらもただ文化的異質性を示すものだ。

日本の職人の寿司のネタや酢飯、ラーメンの麺、具材やスープなどへのこだわり、霜降り和牛の手間暇を惜しまぬ育成等々には驚かされる。サービス業の「おもてなし」も凄い。築地の高級料亭では、おしぼりが欲しいと念じると出てくる。「以心伝心」の「おもてなし」である。

しかし、これらは欧米ではすでに忘却された精神や、アジア地域では本来なかった超ローカルなものに過ぎない。

20世紀を代表する文化人類学者であったレヴィ=ストロースは晩年、日本の地方でのものづくりに興味を持ち、熱心にフィールドワークを重ねていたことが知られている。そこで彼が発見したのは、ものづくりの際に、「ものが話しかけてくる」、「ものの指示どおりに動く」などの技を極めた職人の表現である。日本の多くの仕事では、このようなプロ中のプロがいる。鉄の鋼板の均質性、レンズ研磨の機械ではだせない精度、データサイエンスでも、数字が語りかけてくるというプロがいる。

「ものやデータが喋る」はずはないのに、このような表現が使われるのはなぜか。レヴィ=ストロースは、日本には高度な先進国でありながら「原始心性」、つまり欧米が近代以後に捨て去った主観性と客観性が混在した「アニミズム」が生きていると指摘している。レヴィ=ストロースは、それを「クール」だと感心しているが、近代的な科学的思考と前近代的な未開的思考に優劣はなく、知識の構造の違いであるとする反進歩史観である「構造主義」の主張からきている。レヴィ=ストロースは、日本の文化を観察対象にし、自分の反進歩主義的な「構造主義」を証明する前近代性と近代性の共存する日本、すなわち、持論の正当性に感動したのだ。

しかし、この視点は日本人からみれば、西洋の文化人類学者が「未開人」を観察する眼差しに見える。ある意味で日本人が「ものと話ができる」ような前近代の未開人であるという主張と変わりはない。

この観点からみれば、クール・ジャパンは「アニミズム」を売りにしていることになる。つまり、アフリカやブラジルの「観光」としての「裸族」が、未開性を観光化しているのと同じだ。

04

おもてなしは胎児段階の母子間の非言語的コミュニケーション

「おもてなし」も同じ事が言える。おもてなしの心性の本質は、言葉のない「胎児世界」の母子コミュニケーションの「考想察知」にあるようだ。「考想察知」とは、言葉で表現しないでも相手の気持ちがわかるということである。この妄想的な世界は、三木成夫=吉本隆明は、胎児段階の母子コミュニケーションの構造を解明し、解釈した。

彼らによれば、母子は妊娠8ヶ月頃から言語を用いないで、確実にコミュニケーションをしているという。つまり、言葉を知らない胎児が、母親のこころを察知できる能力をもっているということだ。(三木成夫、「胎児の世界」、吉本隆明「こころとは何か」)。

この母子の非言語的意思疎通とは「考想察知」のことである。他人のこころが読めるということである。おそらく、「おもてなし」のこころの本質は、この能力にある。歴史的な検証はないが、仮に「おもてなし」が茶道を淵源にするならば、言葉をつかわない、「所作」による意思疎通である茶の本質と同じである。

日本人が、「おもてなし」のこころを成人になるまで持ち続けるのは、胎児段階の母子関係が「正常」に形成され、出産後も母子依存関係が継続されていることにある。生後すぐに母親と離されて寝かされ、ゼロ歳児保育が当たり前の欧米の育児とは大きく異なる。彼らは、言葉を使って表現しない限り、コミュニケーションはできない。つまり、日本の長い母子依存的な関係が、「おもてなし」のこころとなっている。「気配り」や「気がきく」といった性格や能力が、仕事でも要請されるのは、「考想察知」能力の結果である。従って、欧米のサービス文化とはまったく異なる「おもてなし」サービスが発達した。

昔、競争戦略論で知られるM.E.ポーターが面白い問いをしたことがある。世界一のサービス品質を誇る日本人が、グローバル市場でまったく競争力を持たないのはなぜか。逆に、もっともサービス品質の低いアメリカが、グローバル市場を席巻しているのはなぜか。記憶によれば、ポーターは日本のサービスは「高度すぎて」真似ができない。また、それが当たり前なので事業化しようとはしないからだ。逆に、アメリカは高品質のサービスをみんなができるようにマニュアル化し、サービス品質が収益に繋がり価値になると考えるので、事業展開を考えると言っていた。

これは、現代ではタクシー業界にあてはまる。「ウーバー」は、低いサービスで、乗車拒否の多いアメリカだから起業された。安心できるサービスで、手をあげれば乗せてくれる東京やロンドンでは起業の必要性はなかった。

おもてなしは、胎児段階に形成され、長い母子依存関係で育まれ、社会人になっても要請される母系社会だからこそ温存された。つまり、おもてなしの文化的な起源は、母子関係の強い日本社会の特性にある。

精神分析では、日本人の特徴として指摘されてきた「阿闍世コンプレックス(古澤平作)」や「甘え(土井建郎)」のことである。「あうん」の呼吸である。クール・ジャパンとは、母系社会のある意味で病的な「考想察知」財である。

05

文化的差異を利用したグローバル市場への売り込み

「ものづくり」は、日本のアニミズムにあり、「おもてなし」は母子依存に淵源する。これは、反進歩史観からみれば、世界に誇れる立派な文化である。しかし、それを自画自賛していては、グローバル市場に売り込めない。「生産要素賦存」の観点でみれば、気配りのできる労働集約性の高い財が、他国に比較優位をもっている可能性は高い。しかし、それが日本経済に寄与する市場規模や成長性を持っているとは思えない。

例えば、日本のアニメは評価が高い。しかし、グローバルに、否、アメリカ一国にさえ売れる情報コンテンツはまったくない。日本のテレビドラマや映画でアメリカに売れるものは皆無である。

それは数字に如実に表れる。日本の映画産業の規模は約7,400億円であり、「ウォルト・ディズニー・カンパニー」社の約10分の1に過ぎない。例え「宮崎アニメ」が売れ、「攻殻機動隊」が素晴らしく、手仕事の大友克洋アニメが注目され、「君の名は。」がアジアでヒットしても、日本の明治以降の近代文学が「四畳半」文学と自虐的に評価されてきたのと同じだ。近代の欧米文学やロシア文学の「大きさ」には勝てない。人間や戦争をテーマにしたドストエフスキーやトルストイに匹敵する作家は、まだでない。また、ネット時代にはもう不可能だ。

また、日本の情報コンテンツも売れない。グローバルな市場価値を持てない。日本の公共放送のドキュメンタリーと世界で売れるイギリスのBBCの作品とを比べると、その価値の違いがわかる。

理由は、日本の文化が、他国の文化と違い過ぎているからである。つまり、他国が、父系文化の自我が確立した社会であるのに対し、日本は胎児段階の母子依存関係の強い母系文化の曖昧な自我の「自己」社会(河合隼雄)であるからだ。自己主張する自我がなく、自我より「自己」が強い。自己中心的なコンテンツには市場価値はない。

もちろん、海外には「クール・ジャパン」ファンはいる。しかし、私の個人的な経験から言えることは、自国の父系文化から疎外された少数派である。決して、多数派ではない。海外でのアニメやコスプレイベントの参加者、そして日本好きの外国人の精神的な特徴は、明らかに父系社会を息苦しく感じ、疎外された、「母のやさしさ」を求める人々だ。従って、クール・ジャパンは、もうひと工夫しないとグローバルの多数派には受け入れられない。

クール・ジャパンの売り込みには、文化的差異を認識し、異文化へのローカライゼーションが不可欠である。

06

異文化へのローカライゼーション

アメリカが保護貿易主義を採用しようと、企業である生産サイドは否応なく、世界の自由貿易を拡大する。このなかで、日本企業が売り込むべきことは、「日本的なもの」、つまり「ものへのこだわり」と「おもてなし」を強みに、それを現代化して異なる文化へローカライゼーションすることである。

それには、「クール・ジャパン」として思い込んでいる「おもてなし」や「ものづくり」を海外の消費者に「押し売り」しないことが大切だ。

情報コンテンツの市場で、日本的な強みを生かし、欧米にうまくローカライゼーションし、成功を収めつつある事例がある。

日本の「BABYMETAL」(SU-METAL、YUIMETAL、MOAMETALのメタルダンスユニット)だ。ヘビーメタルは、ロックの派生的なジャンルであるが、近代音楽の欧米のサブカルチャーの主流で、根強い人気を持つ。日本では、このジャンルが輸入され、一部のアーティストによって切り開かれてきた。「X-JAPAN」はその先駆者である。しかし、イギリスやアメリカへの売り込みで、市場を獲得できたとは言えない。

このジャンルで、日本の「BABYMETAL」は健闘し、市場を獲得しつつある。彼らの参入戦略がうまい。

王族や貴族の庇護のもとで発達したクラッシック音楽は、様々に派生しながら、ビートルズの出現によって勤労者階級へ広がり、大衆化し、産業化され、発展を遂げてきた。

ヘビーメタルは、ビートルズ以来のロックを継承し、超低音のリズム中心の音楽としてひとつのジャンルとして確立された。しかし、現在では、衰退しつつあった。特徴は、「反社会性」と「男らしさ(マッチョ)」を象徴する音楽である。他のロックやポップと差別化してきた音楽ジャンルだ。

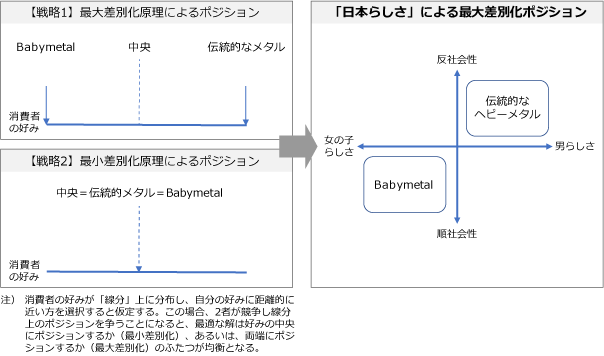

このあくの強いヘビーメタル市場に、「BABYMETAL」は、「順社会性」と「女の子らしさ」で参入した(図表)。ヘビーメタルのメジャー市場への挑戦である。ヘビーメタルの特徴の対極にポジショニングし、リズムだけでなく、日本のヘビーメタルのメロディアスな音を持ち込んだ。そして、神秘的な「狐信仰」のストーリーも使用している。母系文化をバックにし、ローカライズしたポジショニングだ。

07

少し余談

これは、フィジカル(身長、体重、走力や機動性など)で絶対的な劣位にある日本が、2015年のラグビーワールドカップのイギリス大会で、南アフリカに勝ち、予選突破が見えてきたことに匹敵する成果である。その勝因は、海外組を多く選抜してフィジカル面を高め、ボールを供給するスクラムやラインアウトで、地味な基礎訓練を重ねたこと。さらに、メンタルを強くし、個々のフィジカルの弱さをチーム力でカバーしたことにある。この強さを引き出したのが、E.ジョーンズヘッドコーチだ。

フィジカルで劣る日本が、海外の強豪に勝つには、メンタルの強さと反復練習によるチーム力がいる。スクラムの場合、500キロしかないチームが、1トントラックに押し勝つには、「合力」を相手の弱い一点に集中しなければならない。さらに、スクラムを押すタイミング、方向や脚の角度をメンバーが揃えることも必要だ。これは、もっとも面白味のない反復練習でしか達成できない。それを強制できたのはジョーンズコーチのリード力であり、組織規律である。つまり、日本の弱みをチーム力で克服し、精神力と機動力で戦った。フィジカルと自我の弱い日本チームを、自由に戦わせた結果、無残な負け方をしたアフリカ大会とは大違いである。

08

日本的なものをローカライズしたポジショニング

BABYMETALの戦略は、このラグビーワールドカップイギリス大会の日本に似ている。「順社会性」と「女の子らしさ」というポジショニングを明確にして、イギリスやアメリカの本場に乗り込んだ。ビートルズを生んだイギリス人には衝撃が大きかったらしく、名門音楽誌の表紙を飾っている。また、米ビルボードアルバムチャート(2016年4月23日付)で、初登場39位を記録。日本人アーティストとして、1963年の坂本九さん以来のトップ40入りを果たした。「イジメ、ダメ、ゼッタイ」は、社会順応性が高くメッセージ性のある良作だ。作詞、作曲も、日本のヘビーメタルの伝統を引き継ぎ、「神バンド」の技術も高い。ライブでは、MCなし、アンコールなしと、超「塩」対応で、「おもてなし」と真逆。しかも、国内ではテレビの生出演もほとんどない。

「BABYMETAL」は、父系社会のマッチョ文化におもねることなく、日本の母系社会で許される「女の子らしさ」という強みを生かしている。日本は「マザコン」が許される文化だ。「ファザコン」の欧米では犯罪的な「少女愛(ロリコン)」を逆手にとった戦略だ。BABYMETALは、差別的なポジショニングとコンセプトを明確にしたマーケティング戦略主導で一定の成功を収めた。

このグループが、欧米のメタル市場の特定層に確実に受け入れられた。ひとつの層は、アニメやコスプレなどのヘビーメタルファンではなかった人々である。日本の母系文化ファンだ。社会人や中年になっても、マンガが読め、アニメを楽しむことが許容される社会への憧れである。子供と女性の中間的な「女の子」という「モラトリアム」的な存在も日本固有の「形式」である。

もうひとつは、マッチョなヘビ-メタルの行き詰まりを感じていた層である。父系社会は、母系社会にはない息苦しさがある。「LGBT」の権利運動は、ジェンダーや、子供と成人の明確さを要求する父系社会の行き詰まりの証左である。

つまり、日本文化ファンと欧米のポストモダン層をセグメントし、需要創造したと思われる。

BABYMETALの評価が高いのは、イギリスのヘビーメタル紙で特集され、音楽賞を獲得したことで証明される。さらに、父系社会を象徴するマッチョなメタル市場に新しいポジショニングで参入し、市場活性化に貢献した。不思議なことに、BABYMETALの登場以後、休止していた幾つかのメタルバンドが活動を再開している。

一方で、この作詞作曲をしない、「操り人形性」をアーティストと見なさず、よく思わない批評家もいる。

しかし、この非アーティスト批判は古い枠組みによるものに過ぎない。

人間は、チェス、将棋とAIに負け、ついにもっとも複雑といわれた囲碁でも敗れた。人間の創造手法のひとつである「組合せ」発想法が鍵になる創造力勝負では、AIに勝てないことは明らかだ。つまり、AIは作詞作曲もできる。AIに、伝えたいコンセプトをインプットし、過去の曲を参照して、作曲案をだすことは可能だ。後は、その中から選択すればよい。たぶん、音の組み合わせの単純な演歌は、もっともAIにのりやすい。

AIが作詞作曲し、「初音ミク」が歌うという時代がくる。「Perfume」も、その先駆けである。

人間の使う近代音楽の音符は限られているので、音の組み合わせにすぎないメロディも長くとも50年内に枯渇する、と言われている。その時代に残るのはコンセプトでしかない。チームとシステムで維持されている「BABYMETAL」は、その先取りともいえる。

しかし、課題も多い。メンバーの加齢にともなう「BABYMETAL」というコンセプトの維持、フィジカル面で劣るバンドの迫力負けは否めない。メタルバンドは筋トレが必要な音楽の「格闘技」だ。文化的な差異を利用しながら特定市場を獲得し、さらなるマス市場の拡大の可能性を感じさせる事例である。おそらく、母系社会型だけのAKBスタイルや英語の発音のうまいポップやロックでは不可能だ。彼らにとってあまりにも違いすぎるか、アイデンティティーを感じないからだ。

09

自動車の異文化マーケティング

EUとの関係では、関税の撤廃によって、高級セダンの市場拡大が期待されている。

しかし、日本の高級セダンが、アメリカ市場のように一定の成功を収めるにはもっと文化的な差異を活用する必要がある。

理由は、ものづくりやおもてなしがグローバル性を持っていないのと同じである。ローカライズが足りない。アメリカ文化とヨーロッパ文化の違いが認識できていない。

何よりも、日本とEUでは、車文化がまったく違う。EUは、19世紀の馬車文化を引き継いでいる。セダン、クーペや馬力といった用語も馬車のタイプ名から来ている。「エルメス」などの高級ブランドも、馬具づくり職人から生まれている。現在でも、エルメスはフランスの大きな競馬イベントを主催している。

EUでは、馬車への憧れが、車文化を形成している。19世紀のフランスのバルザック、スタンダール、フロベール、ユゴーなどの作家は「馬車を買いたい」と憧れた。欧米の車のエンブレムやマークに馬をモチーフにしているものが多いのは、このことに由来する。ところが、日本には、そもそも馬車文化はない。江戸の駕籠、明治の人力車があっただけである。

従って、アメリカのように、「壊れない=高品質=日本車」のような合理的なポジションでは売れない。アメリカは、イギリスの階級社会=貴族階級社会から離脱した人々が建国しただけに、ヨーロッパとは異なるより実用主義的文化である。ヨーロッパで、日本車がアメリカほどには売れないのは、この文化的な差異による。馬車を持つとは、使用人が馬を飼育し、特注の馬車をつくらせ、馬具をエルメスなどの職人につくらせるという大変な贅沢だ。この伝統的な文化に反する価値が日本車の強みである「壊れない」、「故障しない」ということだ。

つまり、ヨーロッパの人々は車に「高品質」だけを求めていない。ものは文化であり、人々の暮らしぶりに溶け込まなければ売れない。従って、ドイツでは「ベンツ」よりも「BMW」の方が、高級イメージが強いのに、日本では逆になるという現象が生まれる。

この文化的な差異を理解しない限りは、関税で価格が安くなっても、日本のものを市場に浸透させることはできない。フィールドワークによる文化理解と、文化的差異のマーケティングを展開することが必要だ。