構成

- はじめに 哲学思想のための経営マーケティング入門

第1章 なぜ会社は利益より価値を追求するのか

第1節 価値と欲望の出発点

第2節 価値概念は経済学から消えてなくなった

第3節 産業組織論から再生した新たな価値概念

第2章 企業の提供する価値とは何か

第1節 古典経済学の価値論との違い

第2節 マーケティングの価値論の薄さ

第3節 現代企業が提供する価値とは何か

第3章 価値の根拠となる欲望とは

第1節 ヘーゲルの欲望論

第2節 欲望とは「自己の自立性についての自己確証」

第3節 ヘーゲル欲望論の現代的拡張

第1項 自己意識を無意識へ拡張

第2項 欲望の主体の拡張

第3項 エビデンスアプローチへの拡張-脳科学

第4節 見田欲望論の操作的実用性

第1項 見田欲望論の二元表

第2項 欲望(desire)の概念と三水準

第3項 マズロー欲望論と見田欲望論の比較優位

第4項 顧客満足の誤解と欲望充当

第5項 欲望の優先判断ー相対主義の陥罠

第5節 欲望のアポリアを解けるか

第1項 なぜ欲望は無際限なのか

第2項 なぜ複数の欲望同士は矛盾しているのか

第3項 なぜ欲望を制御できないのか

第4項 なぜ欲望は、突然、出現したり、消えたりするのか

第4章 価値と欲望の本質的関係-価値充当の階層性

第1節 欲望と価値を伝える言語の問題

第2節 欲望と価値を捉えるフレーム

第3節 価値の欲望充当

終わりに 経営とマーケティングの基礎-価値論と欲望論

付録 価値拡張のマーケティング実務

主要概念と主要参考文献

はじめに

哲学思想のための経営マーケティング入門

企業の経営やマーケティングの実務に長く携わっていると、自然、社会や人間についての理論や洞察が浅く嫌気がさすことがある。やはり、哲学や思想が根底にある経営やマーケティングがよい、と思えてくる。しかし、そのようなものはない。他方で、哲学が現実の仕事の悩みを解決してくれるかというとまったくない。哲学思想は、大学では人気のない学問になり、専門分野化が進んで制度学問に堕してしまっている。問題意識が現実にはない。

そこで不遜ながら実務のなかで、哲学や思想を糧にしてきた経験を生かして、哲学や思想を学んでいる人達こそ歴史を現実に動かしている経営やマーケティングを学び、実務に生かすべきだと考えた。世に、ビジネスマンに哲学を勉強しようと呼びかける提案は多い。違うだろう。哲学や思想が役に立たなくなったのは、実務の現場の世界を知らないからだろうと問い直してみた。

現場が困っているのは、価値とは何か、そして、欲望とは何か、ということである。価値を古典経済学の議論で済ませ、現代経済学では、効用概念になっている。あるいは、選好がいえれば効用すら想定しなくていいといってみても何の役にも立たない。また、欲望を、マズローを引っ張りだしてみたところで、自社の製品サービスがどのような欲望を満たしているのかなどわかりようがない。従って、消費者に買ってもらえないという現実の問題に、現場の直観で、価値や欲望からアプローチすることが間違っていると考えるのもおかしい。

消費者が、チョコレートを買うのに、効用としての甘さを買っているのではない。やはり、働いている自分への自尊心などの価値を求めている。そして、その価値に根拠を与えているのは、欲望であり、世知辛い世の中を、少しでも喜んで自分らしく暮らしたいという社会的承認欲望だ。生活世界では、価値が求められ、欲望によって人々は生きながらえている。これを根拠づけられない、哲学や思想が、現実を無視し、怠慢で、間違っていると考えるべきだ。アリストテレス、デカルトやフッサールを持ち出すまでもなく、哲学者は現実の問題を考え抜いた。それが哲学と呼ばれているだけだ。

実業の思想家として、日本経済がデフレからインフレへと転換するなかで、生産者を基軸とする売り手はどんな価値を提供すべきか、その根拠である買い手の消費者の欲望はどのように捉えられるのかを実務に落とせるまで、概念を砕き、ブレイクダウンしてみた。浅学非才はいうまでもなく、読者のみなさんに多くの批判を蒙りたい。

第1章

なぜ会社は利益より価値を追求するのか

会社は利益をださなければ資本主義社会では生き残れない。しかし、利益の追求が存立の目的ではない。本来の存立目的が転倒し、利益追求になっているのが現代だ。

実際、多くの会社の企業理念は、会社の社会での存立意味を表明している(図表1)。任意の事例を調べてみると、Appleのように企業理念を持たない会社もあるが、従業員のcreativeを強調し、結果としての新しい価値を提供することを間接的に表明している。多くは、何らかの提供価値や満たすべき人々の欲望を抽象的な言葉で表明し、社内外に公にしている。

しかしなぜ、会社は理念で表明する価値にこだわるのか。そこには、会社が提供する商品サービスの差別性や品質などの価値、社員が自社で働く意味が明示され、示唆されているからだ。会社が提供する価値とそれを生み出す社員の働く意味、動機は、結果として会社の収益性に大きく関わってくる。

会社のこだわる価値は、人々や消費者に提供する外的環境への適応と価値の源泉である内的な社員のモチベーションを引き起こすからである。

他方で、価値の重要性を知り、価値の重要性を繰り返す議論に、価値の定義も何もないものも多い。知識が偏頗な国内外の経営コンサルタント系は、価値をわかったものとして哲学的な議論を避けて、議論する習わしだが、定義がないのだから空虚な空回りに終始している。

ここでは、価値とは何か、価値に根拠を与える欲望とは何か、企業が提供でき、充足できる価値と欲望とは何か、について少々迂遠で基礎的な整理をし、価値論を実務に使えるようにしたい。

第1節 価値と欲望の出発点

日本は、明治維新以降、欧米をモデルとする市民社会を約160年間も追究してきた。その到達点が現在であり、強欲と欲望が支配していることは経験的に多くの人々が理解している。しかし、欲望とは何か、欲望を充当する価値とは何か、と問われると確かな答えはない。この答えを求めようとするのが本論の目的である。

我々が暮らしている「市民社会」とは、市民、民間企業と政府によって成り立っている。市民が主役の社会である。市民とは、狭義には、ブルジョアや資本家を意味するが、広義には、労働力を提供する労働者、資本を所有する資本家、土地を所有する地主の三階層で構成される。労働者は、賃金を得て財を消費する消費者という側面も持つ。そして、この社会で、防衛と治安をもっぱら担当するのが、市民の負託を受けた政府である。

この社会では、仮想的にしろ「自由、平等、所有そしてベンサム [01] 」が支配する。この市民社会は、アダム・スミスとG.ヘーゲル(以降は、ヘーゲルと略)が共有する社会理念である。

この社会が実在したかどうかは議論の余地がある [02]。市民社会に、政府が大きく介入し、市場における寡占化や独占化が進み、金融資本や巨大資本が誕生し、国家社会主義や修正資本主義にすぐに変質してしまうからである。しかし、世界の強欲が集中するアメリカ資本主義、少数の情報寡占起業が支配するグローバル帝国、破綻した福祉資本主義、監視資本主義、権威主義などより余程自由で暮らしやすい。

従って、日本とヨーロッパが歴史的に共有する、封建社会からの移行によって成立した市民社会を保守し、日本が独自に発展させてきた従業員主権、安定雇用や長期経営を積み重ねた社会づくりが不可欠である。そしてそのためには、市民社会の本質である「欲望の体系」 [03]の基礎をなす、欲望と価値について、哲学的な議論を含めて詳らかにしてみたい。依って立つのは、「自然実在論にもとづく実用主義」の立場である。「あるものはある」という実在論に立って、社会に役立つものが真理である、という実務主義の信念体系である [04]。

出発点は19世紀ドイツのヘーゲルである。読者向きには、もっと現代の、例えば日本で人気の「マルクス・ガブリエル」はどうか、あるいは、日本語で展開している竹田青嗣氏はどうか、という推挙もあるだろう [05]。

しかし、マルクス・ガブリエルは、書評しか知らないので参考にできない。また、読む気になれない。理由は主張が「陳腐」な気がするからだが、読んでいないので妄想に過ぎない。ガブリエルは、日本に熱心な輸入業者がいるようで、「ボン大学最年少教授」という宣伝で売り込んでいる。ドイツも日本もアメリカ支配が戦後から長期に亘るので、教養主義は崩壊し、哲学などの学問はあまり人気がないのが実情だ。そのなかでの最年少教授の価値は、戦前ドイツが世界帝国を目指した時代の「ハイデッガー」や戦後の「ハーバーマス」とは大きさがまるで違う。そもそもこの世に記憶に関する認知異常者はいるが、視点転換や推理などの発想力の構築には相当時間が必要だ。

従って、「世界は存在しない」という広告コピーはうまいが、主張は、「哲学は全体を把握できない」、つまり、世界全体を、カントやヘーゲルのようには把握できない、といっているようなので、およそ内容は検討がつく。つまり、信頼できる出発点にはならないことは読まなくても推測できる。本格的な欲望論もない。

他方で、竹田青嗣氏の著作は読んできた。特に、「現象学入門」で展開された現象学の平易な解釈は秀逸で多くを学んだ。特に、E.フッサールの理解は難解でわかりにくい。竹田氏は、難しく展開しているところをバッサリ捨てて単純に数頁で独自の解釈を提示している。これは哲学の独習者にとって有難い。現代哲学の啓蒙には大いに役立つ。

特に、最新刊に全2巻の「欲望論」がある。内容は、欲望論関連議論の哲学者の引用コラージュのような大著である。しかし、これも出発点にすることはできなかった。竹田氏にはヘーゲル論も多い。これも単純明確に割り切った整理である。この割り切り方が、納得できないところがある。

例えば、同じ精神現象学でも、竹田氏と加藤尚武氏(「ヘーゲル哲学の形成と原理」)を比較するとよくわかる。ヘーゲル哲学は、日本では翻訳の難解という問題がつきまとう。独自の翻訳語の世界がある。ヘーゲルをドイツ語で読めば実は簡単だ。長谷川宏訳は翻訳語を避け、やさしく読めるが、これまでの100年以上の論争や論点がすべて捨象されてしまう。もちろん、誤訳にもとづく論争は論外だが、誤読も含めて論争内容が失われてしまう。

何よりも、目的が、欲望の政策的実用性にあるので、到達点が違う。これは、研究医と臨床医の違いである。従って、今回は議論の出発点とはしなかった。

欲望と価値というおよそ実務とかけ離れているようにみえるテーマを、ヘーゲルまで遡って少々込み入った整理をしてみる。本音では、このことが明らかにされなければ、経営やマーケティングの真実性は保証されないと思っているので実務の出発点である。

第2節 価値概念は経済学から消えてなくなった

最初に、会社が提供する価値とは何か、である。

価値は、先にみたように会社の外的環境と内的な組織とを結びつける重要なリンクである。

企業の提供する価値は、経済学が詳らかにしているだろうと多くの人は推測するに違いない。従って、それを応用すればよいと考えるはずだ。しかし、1776年のアダム・スミスの「諸国民の富」から始まるとされる経済学のなかで、価値概念は、その後継者の理論からは次第に消えていく。

いわゆる古典経済学(スミス、リカードなど)では、重要な役割を果たしていた価値は、「限界効用」の概念の出現によって、消えてしまう。需要曲線と供給曲線で価格が調整される市場メカニズムによる均衡に、価値は必要ない。消費者が商品サービスを選択し、価格調整によって需給が調整されればよい、という理論構成だ。

その後の経済学は、市場メカニズムに焦点を置くA.マーシャルなどの「総合」的な考え方と「限界」を分析する解析手法の導入によって数学的形式化が進み、最終的には、厚生経済学の基本定理を証明することで理論的に完結した。さらに、集合論的な基礎づけや、論理的推論形式の精密化やゲーム理論によって応用数学体系となっている。さらに、ケインズによるマクロ経済学の登場によって、政策ツールとして整備されている。しかし、会社がこだわる価値の定義や分析はなくなった。

現在、定着しているミクロ経済学とマクロ経済学という二分法では、どちらにも、価値概念は登場しない。新古典総合色の強い現代ではなおさらである。アメリカの大学院の標準テキストである、いわゆる「マスコレル」の「ミクロ経済学」でも価値概念は含まれない。せいぜい経済学史に残り、わずかに、ミクロ経済学の応用である産業組織論、そして、J.シュンペーターのイノベーション理論のなかに残った。

こういう状况で、実務的な価値に必要な知識や知恵は、論点を先取りすれば、産業組織論から生まれた競争優位の戦略やシュンペーターのイノベーション理論にしか見出せなくなった。現代の経済研究者にとって、価値論という概念は必要ではなくなった。

第3節 産業組織論から再生した新たな価値概念

経済学のミクロ的応用である産業組織論の中心課題は、産業(業界)における独占、寡占と独占的競争の不公正取引の問題である。

その産業組織論から新たな価値論が生まれた。M.E.ポーター [06]の競争戦略や価値論である。それは、経済学から消えた価値論の復活の物語である。同時にそれは、「ハーバードビジネススク-ル」が戦略経営を世界的にリードするようになる歴史でもある。

ポーターの価値論が生まれる背景を概略してみる。産業とは、代替的な競合商品サービスを供給する企業の集まりである。食品業界、トイレタリー業界、飲料業界など生活に必要な製品サービスごとにある。産業の数は、日本の産業分類をみても、1,473産業(日本標準産業分類細分類)ある。

これらの産業は、海、山、そして農地などの自然から原料を採取し、素材加工し、パッケージングして、卸小売店などを通じて消費者に商品サービスを提供する。産業内では、川上から川下まで垂直的な繋がりを持つ。各産業は「垂直構造」を持っている。

同時に、他の産業と「水平構造」を持っている。従って、産業組織論では、このような産業の垂直構造を基軸に、産業間の繋がりにも着目し、産業の魅力度や競争地位を分析する。

この産業構造のなかで、競争関係を分析し、企業のシェアや収益性の要因を分析することを、SCP(Structure-Conduct-Performance)理論と呼ぶ。こうした理論をもとに、数多くの実証的研究がされ、多くの成果が得られている。ポーターの競争戦略論は、この業界分析の枠組みから構築されている。

ポーターは、この客観的な業界分析を企業収益の観点から再構築し、「5フォース分析」として、企業収益性に影響を与える競争の場と捉え、ミクロ経済学で検証された同質市場における独占、寡占、そして、異質市場における独占的競争という市場の捉え方を競争の幅とし、三つの選択肢を三つの基本戦略として捉え直した。

この理論が、現代の戦略経営の基礎となっていることは多くの研究者が認めるだろう。現在の経営コンサルティングの実務の世界では、この産業分析を基礎に、ポートフォリオ分析などの実務ツールや市場の多面性に着目した「市場プラットフォーム論」などを加えて実践されている。

しかし、批判が多いことも確かである。ポーターの捉え方は、日本企業の強みをうまく分析できないという欠点を持っている。「トヨタには戦略がない。あるのは業務改善だ」という帰結になる。これはなかなか首肯できるものではないが、ポーター理論の登場によって、コンサルティング業界などの戦略経営のフレームは世界的に標準化された。

第2章

企業の提供する価値とは何か

ポーター理論を踏まえて、企業の提供する価値とは何かを明らかにしてみる。経済学の流れを汲む企業の提供価値論である。

経済は、生活に必要な、何らかの欲望を満たす産業によって構成され、産業は代替可能な企業によって形成される。こうした企業 は、それぞれが価値を提供し、企業の価値活動に影響を与え、結びついている。これを「価値連鎖(Value Chain)」システムと呼ぶ(図表2)。

それぞれの企業は、五つの主活動と四つの支援活動、九つの価値活動(Value Activities)によって価値を創造する。提供された価値は、企業の価値活動に影響を与え、付加価値やコストになる。このような価値連鎖の最後に消費者が存在し、価値を消費し、全コストの負担者となる(図表3)。

これはミクロ経済学の価格やコストだけでは捉えられない、企業間の垂直水平構造を価値の連鎖として捉え直したものである。

画面のディスプレイをつくる業界は、スマホを開発企画し、アセンブルするメーカーと、単にディスプレイの数量供給と価格取引だけの関係ではない。ディスプレイの品質や供給数量は、スマホメーカーの品質や製品差別化に大きな影響を与える。同時に、ディスプレイメーカーは、スマホメーカーのシェアや差別化により提供製品サービスやコストに大きな影響を受ける。

この企業間の関係は、価値の提供と価値連鎖として捉えるしかない。企業は、機能や品質、コストを提供しているだけでなく、総合的な価値を提供している。そして、その価値が、品質やコストを含む様々な欲望を満たしている。企業がそのような価値提供ができるのは、企業の九つの活動によって創造される価値による。

消費者が望むのは、単なる効用ではなく価値であり、その価値は様々なものを含む。そして、それらの価値を満たすものは、企業の創造する活動から生まれ、消費者の持っている欲望を満たすことによって消尽される。

第1節 古典経済学の価値論との違い

ポーターの価値の捉え方は、アダム・スミスの捉え方と相似である。

スミスの18世紀のイギリスにおける資本主義社会では、一産業一社のような経済が想定され、社会的分業によって産業=企業が分化し、企業内分業によって、富の源泉である商品サービスの供給が増えると想定されている。分業が富を増やす。

そして、富の担い手である価値は、使用価値(Value in use)と交換価値(Value in exchange)として現れる。これらの価値は投下された労働によって決定される(投下労働価値説)。実際にスミスは、地主への地代、資本家の利益を含めた支配価値を想定している。しかし、価値を構成する過半は投下労働になる。

商品は、買い手の何らかの欲望を満たす使用価値を持つことによって、交換価値を持つ。従って、投下労働を増やすことによって、価値の集積である商品が増え、富が増えることになる。ここで富国の論理が確立した。

ポーターとスミスの価値論は源泉が同じである。しかし、同じだと同定できるかといえばできない。分析対象の企業や技術などが異なることはいうまでもないが、ポーターの価値論は、個別企業の提供価値であり、それらが垂直水平に価値の連鎖として繋がっているだけであり、社会的な配分論がない。

この点を明確にするために、スミスの価値論を継承したマルクスの価値論と比較するとより明確になる。マルクスは、交換価値は、「抽象的人間労働」であるとする。この概念は論争も多いが、ひとつの商品を創造するのに費やされた具体的な個人の血や汗を流した時間を指すのではない。

ポーターの価値は素朴で「唯物論」的な血と汗を流すような肉体行動を指す。しかし、マルクスは、それを、具体的有用労働と呼び、使用価値を形成するものであり、交換価値は社会的総労働時間の平均的スキルのもとで算出される、抽象化された人間労働であるとし、価値の実体とはしていない。

つまり、スミスは支配労働価値という概念で、マルクスは抽象的人間労働という論理で社会総体の配分論を踏まえているのに、ポーターにはそのような視点はない。

逆に、この素朴な論理によって、価値が価格へと「転形」するという難問を回避できた。これは、P.サムエルソンも論争を担った「転形」問題である。

価値と価格の一致という課題である。価値を分析するのはいいが、現実は、価格で取引している。従って、どこかで価値は価格に「転化(transfer)」しなければならない。価値論は、貨幣を前提にしていない。価格は貨幣を前提にして生まれる。商品を価値次元で議論すれば、貨幣次元の価格との関係が問題になる。この問題は、一致しないとされ、マルクス経済学の破綻のひとつとされてきたが、置塩信雄によって、数学的な手法で一致が証明された。数少ない日本人経済学者の国際的成果である。

ポーター理論によれば、個別企業の提供価値が価値連鎖して、社会の価値を形成していることになる。個別企業の提供価値の産業的合計が産業の提供価値になり、産業の総合計が社会的価値になる。そして、それが消費者の「支払意思額(WTP)」によって、価格に転形する。総合計は、「国民所得(GDP)」に近似することになる。

ポーター理論を経済学に引き寄せて解釈するとこのようになる。ポーターは経済学については管見ながら言及していない。ポーターの素朴な理論が合理性を持つ根拠は、価値を買い手や消費者が合理的に判断するか、あるいは、できるか、に依存する。

スミスは、価値は、地代、利子、労賃、利益に配分されるという社会的分配論やマルクスなら資本家、労働者、そして、地主への階級分配論を展開した。ポーターには、このような社会分配論はなく、WTPという極めて主観的な評価と「力関係」で価格が決まり、産業ごとに企業ごとに配分されるという素朴な結論に帰結する。

このように、ポーターの価値論は、社会的分配論を欠くが、古典経済学を基礎にして繋がっている。ポーターは、転形問題、すなわち、価値と価格の一致という難問を、WTPの測定という具体的次元で回避している。ポーターは、価値は「WTPで測定される」と定義している。

これによって、価値と価格の問題、企業価値の社会配分性の問題を回避し、市場経済に接合させ、経済学との整合性を持っている。

第2節 マーケティングの価値論の薄さ

価値論を現実に結びつけるのは、広義のマーケティング活動である。ポーターによると、マーケティングは「販売マーケティング活動」に限定された狭義のものである。

しかし、コトラーなどのマーケティングの専門家からみれば、ポーターの主活動全般と技術開発、調達を含む活動である。

マーケティングの価値論は、「分厚い」ものではなく、「薄い」議論である。コトラーは、次のように述べている。

「買い手は、最も価値があると認識する提供物を選びます。この価値は、有形および無形の利益とコストの合計です。価値はマーケティングの中心的な概念であり、主に品質、サービス、価格(QSP)の組み合わせで構成されており、これを「顧客価値の三位一体」と呼びます。価値の認識は、品質とサービスが向上することで増加し、価格が上がることで減少します。」

ここで提示されている価値概念は、提供者からみれば、価値は利益とコストの合計であり、消費者からみれば、品質、サービスと価格が一体になったものとされている。

転形論争にも参加したP.サムエルソンのもとで学んだコトラーは、困難な価値論を回避して、価値実体を避けて、価値を利益とコストの合計としている。さらに、価値は顧客の認知によるものとし、品種、サービスと価格の三位一体(triad)とし、顧客の価値認識の問題を回避し、うまくまとめている。

マーケティングでは、管見ながらこれ以上の議論はない。

しかしながら、93才のコトラーが到達した価値は、マーケティングの「コアコンセプト」であるとし、マーケティングの役割を、価値創造、価値伝達、価値配送であるとしている(図表4)。

実際のマーケティングは、ポーターの販売マーケティングより広い活動であり、価値の売り手と買い手の乖離を分析し、乖離を埋める施策の事例体系をもって、具体的な施策に繋ぐことができる。

ここでは、マーケティングの価値論と価値伝達と価値配送を包括するマーケティング機能の重要性を指摘するにとどめる。

因みに、価値を顧客満足に目的化すれば、顧客満足のマーケティング体系ができるが、理論的にも、実践的にも、課題は多い。顧客満足アプローチの決定的な問題は、満足させるべき欲望が概念化も定義もできないからである。製品の属性や機能の評価を、ライバルよりも高くすることと満足度が高まることは一致しない。線形回帰などで分析すれば、30%ほどの寄与率しかない。

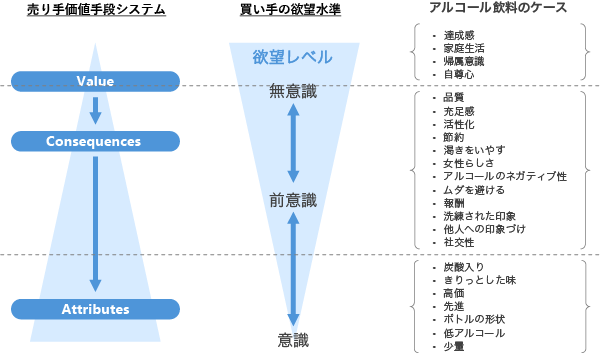

それは、消費者が望む商品サービス価値は、商品の属性や機能だけでなく、後述する便益や価値などの「目的手段システム(means-end-system)」になっているからである。まさに、顧客は文字通り価値を望んでいる。

第3節 現代企業が提供する価値とは何か

企業がこだわる価値、古典経済学における価値、現代経済学にはない価値、産業組織論の想定する個別企業の価値、そして、企業の価値提供を統合するマーケティング価値論をみてきた。

ここで、現代の企業が提供している価値とは何なのかをまとめておく。

現代企業が提供している価値について以下のように集約できる。

第1に、買い手のなんらかの欲望を満たす有用性である。これは、使用価値と呼ばれ、資本主義創生期のスミスの分析となんら変わるものではない。変化しているとすれば、人間的欲望を満たす技術シーズの多様化であり、多くの製品によって充足されていることである。市場化された製品である商品は時代によって、欲望とシーズを結びつける製品として進化していく。

第2に、商品が欲望の対象になり、使用価値を持つことによって、交換価値という貨幣評価にもとづく交換価値を持つ。この使用価値と交換価値は、個別企業にとっては、「独自技術」や「レント」などと深く結びついている。使用価値を大きくすることが、WTPで測定される交換価値を大きくする。しかし、社会的には、マクロ経済視点では、使用価値と交換価値は無関係である。

第3に、価値の源泉は、九つの価値活動とその相互依存関係にある。工場設備などの固定費用は活動へコスト配分されて反映される。この考え方は、スミスの投下労働価値説に近い。

第4に、営業利益などの収益は、売上(総販売価格)から九つの価値活動に関わる総費用を除したものになる。そして、このコストとは独立に、顧客は、WTPで測定される「認知価値」を知っているとする。認知価値とは、消費者が商品やサービスから得られるであろうと推測(なんらかの「フレーム」にもとづいて)する価値であり、貨幣尺度によって計算できるものとする。

従って、次の計算が成立する(図表5)。

・顧客のプレミアム価値=認知価値-支払価格(=販売価格=売上)

・企業の超過利潤 =売上-費用

但し、顧客価値>売上>費用 を満たすとき

このことから、企業が超過利潤を得るためには、顧客の認知価値を最大化し、支払い価格を最小化することが求められる。

第5に、消費者の認知する価値は、価値の「目的チェイン(means-end-chain)」を通じて推測される。それは、商品サービスの言語的表現であり、属性―機能次元、便益・ベネフィット次元、そして、価値次元の三つの評価とその繋がり(Radder)である。消費者は、自分の経験や情報から、自らの欲望にもとづいて三つの次元の評価をし、価値を推量する。この価値推定には、与えられた情報をもとに何らかの「フレーミング」にもとづいておこなわれることが行動経済学的知見から知られている。

第6に、個別企業の提供する価値を産業の垂直的構造と水平的構造で合算したものが、産業が提供する価値となる。これは、産業に働く五つの力によって決定される。

現代企業が提供できる価値とは、このような六つの要点に集約できる。

その上で、企業が価値を提供する根拠とは何なのか。それは、生産の目的が消費であるとスミスが想定したように、価値の生産は、欲望を充足することにある。

価値を概念的にどう捉え、実務にどう生かしていくかは準備ができた。しかし、価値の根拠とは何なのか、はまだ、明らかになっていない。

第3章

価値の根拠となる欲望とは

価値の根拠となるのは欲望である。それでは、欲望とは何か。価値の議論を、資本主義創生期の古典経済学から始めたので、やはり、欲望の議論も、当時の「ドイツ観念論哲学」から始める。経済学あるいは産業組織論や経営学においても、欲望論が本格的に論じられることはほとんどない。ジョルジュ・バタイユの「呪われた部分」のようなやや異端的な扱いになってしまう。それは、欲望の定式化が難しいとともに、商品が使用価値を持ち欲望の対象であればその中身は問わないからである。しかし、価値論に焦点をあてると欲望の質的内容が重要になる。資本主義の制度が問題になる時代に、現代経済は、価値提供と欲望に焦点をあてる段階にきていることは確かだ。

欲望論の検討を、ドイツ観念論から始めるのには理由がある。

なぜ、と訝るかたも多いと思うが、もっとも広く、基礎的に欲望論をおさえたいという狙いと、哲学的試みのなかで最後の全体を捉えようとする哲学だからである。

「ドイツ観念論」(村岡晋一)と呼ばれる「カントーフィヒテーシェリングーヘーゲル」という19世紀前後のドイツ統一前後の哲学である。

従って、知の領域で、世界を認識する哲学が生まれた。資本主義の成立期、近代化の時代のドイツ哲学は、経済のイギリス、政治のフランス、そして、哲学のドイツという根拠の薄い自負心を持っていたことが明らかになっている。これにならう必要はないが、「カントーフィヒテーシェリングーヘーゲル」のなした業績は現代哲学を凌ぐ成果を持つ。この哲学は、人間界だけでなく生命や物理現象を含むすべての世界を把握できる、という意気込みで体系化されているのが特徴だ。神が世界を創造した、という汎神論を哲学的に統合する、という意気込みを持っている。特に、ヘーゲル体系は、自然界の力学現象から絶対精神まで、弁証法的に展開しようとしている。その全体像は、「エンティクロペディー」で知ることができる。他方で、ヘーゲル体系は、安定したものではなく、時代の変化に合わせて、アウトラインを次々書き直し、コメントを足していくような内容で厳密な体系ではないことに留意しておくことが必要である。日本でいうなら、次に議論する、戦後の日本の社会学をリードした見田宗介のアプローチに近いのかもしれない。一貫性があるようでない融通無碍な体系としか言いようがない。

このような哲学はもはや存在しえない。哲学が制度学問になったことも大きい。従って、現代からみれば時代遅れの側面もあるが、汲み取れるものは大きい。20世紀の哲学の生みの親であり、ヘーゲルを乗り越えている哲学はないといっても過言ではない。

このようなことから、ヘーゲルの欲望論を明確にした上で、議論の広がりと定位をおいて、整理する。そして、真木悠介(見田宗介)とA.マズローの欲望論を論じ、価値との関係での欲望論の実務的な内容に落としこんでいきたい。

第1節 ヘーゲルの欲望論

ヘーゲルが欲望を論じているのは、「精神現象学」である。精神現象学は、人間の精神が、感性的な意識から自己意識を経て絶対精神である理念へと至る発展過程を描いている。ヘーゲル特有の「くせ」と弁証法的展開が入り交じり、解釈は難しい。加えて、論争点が多く、専門家での共通の解釈はない状况である。ここでは、専門的議論はさておき実務に繋がる内容を切り出したい。

ヘーゲルの欲望論は、意識一般から自己意識、理性へと至る過程の自己意識論で展開される。

生き物の「欲望」は、「他を否定して自己の自立性を維持すること」である。例えば、動物は、食欲を持ち、ジャングルルール(弱肉強食)に従って、殺生をおこない、食べて自分の身体を維持する。これは人間も共通である。しかし、人間は他人との関係で生きていく。従って、自立性の維持には、他人を支配し奴隷化(力による承認)するか、相互承認するしかない。この人間的な欲望の本質は、他人の承認を通じた「自己の自立性についての自己確証」である。

ヘーゲルはこのように欲望を自己意識の契機と捉えた上で、市民社会を「欲求の体系」(「法の哲学」)と捉えている。

「欲求」とは、欲望が、商品などの客観的な対象になり、特定されたものである。体系は、それらの欲求が市場による商品交換によって充足される市場メカニズムを意味する。そして、その背後には、労働によって、欲求を充足する商品を購入し、消費するという社会が想定されている。

17~18世紀頃に成立したヨーロッパ市民社会は、ローマ・ギリシャの奴隷制市民社会、中世ヨーロッパの土地封建制、そして、市場経済を基礎とした社会へと発展した。

ヘーゲルは、市民社会では、「相互承認」によって、欲望を充足する社会になったと見なしているようだ。ヘーゲルの市民社会は、「神の見えざる手」で需給(欲望と労働)調整されるスミスの「諸国民の富」があることはよく知られている。

第2節 欲望とは「自己の自立性についての自己確証」

ヘーゲルの欲望論は、社会総体と意識における欲望の枠組みを設定し、経済学的な価値と関連づけてくれる。

人間は、自己意識のもとで欲望を抱き、それを満たすべく労働し、物を生み出す(外化する)。この想定では、「欲望―物―消費」という人間と自然の単純な物質代謝が成立している。「自己の自立性についての自己確証」(欲望)は充当し完結している。

初期のマルクス(「経済学・哲学草稿」段階)は、この労働の認識を完全に引き継いでいる。さらに、「類的本質」(人間のあるべき先天的特性)という捉え方をしている。「国民経済学」(スミス、リカードなど)から経済学概念を学び、より厳密化しているにすぎない。この労働観に、私有財産の否定と資本家と労働者の階級対立という思想が接ぎ木されている。

「労働疎外」という概念は、ヘーゲル的な欲望労働観を理想とし、それが実現しない理由を、私有財産制や階級対立に求めている。人間の欲望は、「自己確証」であり、他人の「承認」がいる。資本家は、資本力によって、労働者の成果物を奪うことによって「自己確証」を得て、労働者は、成果物を生む喜びを味わえるが、対価を支払わなければ手に入らない。自分の労働の対象物が、疎遠なものとして現れる。これが「労働疎外」である。

この設定は「原初状態」の仮定である。この仮定を現実のものとしようとするのが、いわゆる「空想的社会主義」であり、現代的には「コミューン」である。

ここには、幾つかの重要な価値との繋がりについての論点が隠されている。

欲望を満たすものが価値と定義され、労働が価値の源泉となっているということである。つまり、価値の根拠は欲望である、といえるのは、そもそも欲望を充当する有用なものを、労働によって生み出そうとしているからである。

さらに、欲望が客観的な対象と結びついた「欲求の体系」の社会では、欲望を充当するために「他者承認」を必要とする。その結果、社会的分業で生産される商品は、他者の承認が得られる「社会的欲望」に過ぎない、ということである。

最後に、欲望の対象となる有用なもの、つまり、価値は、分業による労働によって生み出されるということである。ここで、古典経済学の「投下労働価値説」と一致する。

マルクスが切り取った欲望と労働の「原初状態」にはどういう意味があるのか。現状を分析する際に、なんらかの「現象状態」を仮定し、そこからの変移として捉える方法論は、 「発生史的方法」である。ホッブズ、ルソーなどの国家の導出に利用されている。近年では、J.ロールズの「正義」の定義に使われている。この方法論は、現代の主流である数学的な形式的演繹手法とは馴染みにくい。

「中期マルクス」(「経済学批判要綱」段階)では、「類的(人類)本質」である「労働」が「疎外」されているというヒューマニズム的な認識はなく、「労働過程」として概念化され、自然と人間の物質代謝、自然史的過程として発展して捉えなおされている。ヘーゲルの人間史に対して人間を包括する自然史を基礎にしている。

しかし、マルクスは、精神、文化、国家に関する論理は、ほぼ肯定し、ヘーゲル体系を上部構造論として捉え、下部構造として資本論を体系化し、自然史として世界総体を捉えるという論理を構築する(筆者私見)。

従って、ヘーゲルの「原初状態」の仮定によって、欲望―労働―価値―消費の基本的な論理を導出できるが、それは、検証できない「グランドセオリー」である。

第3節 ヘーゲル欲望論の現代的拡張

欲望とは、他人の承認を通じた「自己の自立性についての自己確証」である。この洞察は、現代でも生々しい。しかし、およそ200年が経過し、この欲望概念は拡張されねばならない。自己のない意識から自己意識へ、自己意識から理性へと精神は発展していく。欲望は、意識から自己意識へ転化する段階のものである。自然と社会から疎外され、他者承認を通じて自己の自立性を自己確証するのが欲望の本質である。

現代なら世界の若者が自分のアイデンティティ(自己同一性)を求めてタトウーを入れたいという欲望を持つことに相当する。しかしながらタトウーを幾ら入れてもアイデンティティは獲得できない。他者承認がなければ自己確証が得られないからだ。ヘーゲル欲望論は現代でも十分に通用する。

しかし、その後の精神分析、行動心理学、脳科学、社会学や進化論の進展によって、拡張する必要がある。拡張の方向性は五つある。

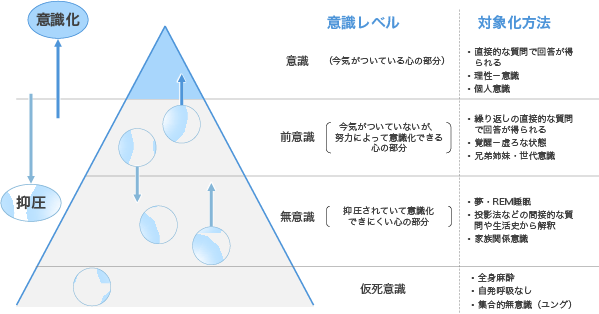

第1項 自己意識を無意識へ拡張

第1に、ヘーゲル欲望論から拡張されるべきは「無意識」である。

ヘーゲル以降でもっとも大きな変化は、フロイトによる無意識の「発見」である。

人間の行動は、無意識に規定されている、という論理は、理性=自我による行動を合理的で、感情などは攪乱項に過ぎないと考えてきた、理性を前提にしたパラダイムに大きなゆらぎをもたらした。

実際、フロイトの精神分析は、第1次世界大戦下のノイローゼや不安神経症で悩む患者を治療し救ってきた。フロイトの生きた19世紀末から20世紀初頭は、戦争と革命の時代である。こうした時代背景のもとで、フロイトは多くの患者の臨床において、「無意識」の存在を確信し、「イド(エス)―自我―超自我」という「局所論的自我モデル」を提案した。神経症は、このような自我構造から生まれることを導いた。

フロイト理論における欲望とは、精神そのものを働かせ、精神エネルギーである仮想物質である「リビドー」である。そして、「快楽原則」に従う、性欲を含む「イド」である。人間は、「発情期のない」ことに象徴される「本能の壊れた動物」(岸田秀)である。

フロイトは、第2次世界大戦後の国連を介したアインシュタインの「人間はどうして戦争をするのか」という質問に答えて、戦争は今後もなくならない、それは人間が闘争本能を持っているからだ、と答えている。さらに、晩年には、「エロスとタナトス」論において、無意識における「生の欲動(Trieb)」と「死の欲動」という捉え方を提示している。欲動とは、対象が限定されたリビドーとして捉えられている。従って、死への内的志向性である。フロイトは、マゾなどの性癖などの苦痛を求める性向に死の欲動を見い出した。

理性への過程としての自己意識は、無意識を含んでいると拡張する。この拡張は、商品の価値の「手段目的連鎖」の解釈と根拠となる欲望の言語化に必要である。人々は、商品の価値を言葉で表現することはできない。商品を選んだ理由に、自己実現価値をあげる人は多くはない。理由があげられたとしても、それを説明することは難しい。なぜなら価値や欲望は前意識や無意識の次元にあるからだ。

あらゆる商品サービスの評価は、言語的には、属性や機能の評価、ベネフィット、そして、価値へと結びつく。これを引き出すにはインタビュースキルが必要だ。価値レベルの言葉は、前意識や無意識のレベルにあるからだ。そして、この前意識、無意識にあるものが欲望である。

欲望に備給するエネルギーは、誕生の際の「原不安」をもとに発展し、他者を模倣していくことによって進化していく、「リビドー」とするのが適当である。

第2項 欲望の主体の拡張

ヘーゲルの欲望主体は、自己意識の主体である個人である。しかし、個人の意識が他者の影響を大きく受けることが知られるようになった。

戦後、知の領域に大きな影響を与えたのは「構造」の問題である。ヘーゲルは人間中心主義のもとにある、人間の理性にもとづく意志を前提にしている。これに対して非人間主義の枠組みが提示された。

人間中心主義がもたらす西洋思想の優位性は、レヴィ=ストロースなどのフランスの文化人類学によって根底から批判されてきた。未開民族の研究を通じて、理性による科学的思考は、単なるひとつの見方の枠組みにすぎず、未開民族は科学に匹敵する。

例えば、植物分類体系を持っていることが明らかにされた(「野生の思考」)。さらに、一定の民族にみられる「交叉いとこ婚」は、未開性と偶然性が支配しているのではなく、集団と集団の交換関係があることを明らかにした(「親族の基本構造」)。さらに、M.フーコーは、近代の経済学などの諸社会科学に共通する枠組み=構造があることを明らかにした(「言葉と物:人文科学の考古学」)。

こうした人間を中心にした人間主義(ヒューマニズム)、人間の発展を中心に据えた歴史主義は乗り越えるべき対象となった。この流れを受け継ぐ、ドゥルーズやガタリは新たな欲望論を展開した。現代社会を、精神疾患をもつ患者とみなし、欲望の主体を社会の構造に求める「欲望機械論」を展開した。これは欲望の源泉を個人に求める限界を社会や構造に拡げる可能性を広げた。

こうした欲望主体の問題は、「欲望とは他者の模倣欲望である」(岸田秀、ラカンやルネ・ジラール)という現代の欲望本質の問題にも関わってくる。

ヘーゲルの欲望の本質は「自己の自立性についての自己確証」である。これは他者承認が必要となるので、他者の模倣欲望へと繋がる。どうして他者承認を必要とするのか。それは、限られた有用性を他者から奪うことによってしか自己確証できないからである。これは、他者が進んで承認した結果ではないので、自発的な承認ではない。他者を支配して他者から承認されるという関係に陥る。従って、自己確証は得られない、という円環的循環にならざるを得ない。この関係が欲望の他者依存性に繋がり、社会関係と構造という非人間的な「機械」が生み出すものとなる。

ヒトは誕生の際に、母胎における完全な自在存在から環境、温度も劇的に異なり、エラ呼吸から肺呼吸に変わるという大きな衝撃を受け、自らでは自分の生命を維持できない完全無力な存在として誕生する。これが「原不安」と呼ばれる。その結果、生きながらえるために、自分の生命を維持してくれる他者の自我を模倣して、自我を形成する。

最初の模倣対象が「母親的」他者である。そして次に、「父親的」存在へと移行し、生物的な性差によって「エディプス複合」や「エレクトラ複合」を形成し、社会関係の広がりに応じて、自らの不安を取り除いてくれるような存在の自我を模倣するようになる。つまり、自我とは「他者の自我の集積」となる。模倣欲望とは、解消することのできない原不安のための防衛機制の結果である。

欲望とは、原不安をもとにした模倣欲望である、という捉え方である。しかし、これは個人の欲望であることは確かだが、自己と他者の関係性で生まれる社会欲望であり、共同幻想である。

従って、欲望主体は、個人の欲望であるが、他者の模倣欲望の結果であり、共同幻想を生む「社会構造」が生み出したものである。ヘーゲルの欲望論を個人欲望から「欲望機械」へと拡張して考えることにする。

第3項 エビデンスアプローチへの拡張―脳科学

「コンビニに行くとつい買ってしまう缶ビール」や「とりあえずビール」と言ってしまうのは、無意識によるものだ。また、何らかの学習効果と考えることもできる。

パブロフの犬の実験や「行動主義心理学」など行動を規定する要因を学習に求める心理学研究が進んでいる。条件づけによる学習によって、行動をコントロールできるというものだ。最近では、fMRIを使った脳の血流から新たなことが明らかになっている。概略は他書にゆずる(「『買わない』理由、『買われる』方法」)。さて、これらの学習理論は、心理療法や耳鳴り治療に活用されている。これらの実験で明らかになっていることは、条件づけさえなく、繰り返し反復行動をすれば、人間はある刺激に対して一定の反応をするように条件づけられるということだ。冒頭の例でいうならば、コンビニに入ると、ルーチンでクーラーの前に行き、いつものブランドの缶ビールを買い、家で飲めば、満足感が得られる。この最後の報賞を得るために、一連の行動が学習されているということだ。

最後の報賞を得るための一連の学習行動である。敢えていうならば、動機づけになっているのは、ビールを飲んだ際に得られる満足感である。恐らく、この満足感は大脳辺縁系に放出されるドーパミンである。これはある意味でもドーパミン依存である。ここでは、欲望ではなく、ドーパミンへの生理的欲求が行動の動因になっている。因みに、戦後、アメリカでは、動機理論と行動主義が心理研究を二分した。動機理論(drive theory)は、行動の要因として内因の動因(motivation)と外因としての誘因(incentive)を想定する。動機があり、誘因によって誘発されて特定行動が生まれるという考え方だ。マズローの「欲求5段階説」は、この動因として想定されていたものである。

学習理論は、生物的次元での生理反応があることを示すが、この次元の欲望はもっとも低次の自然的欲望である。このアプローチでは、ドーパミンが欲望の物質的基礎になる。しかし、この解釈に定説はないが、操作は可能である。ドーパミンで行動を誘導できる可能性を持っているということである。しかし、このアプローチは、選択の自由を奪うものであり、医療以外では、社会的に許容できるものではない。

このような欲望の脳科学アプローチはますます増えていく。欲望論を拡張するためには、このようなエビデンスにもとづくデータによる検証可能性も視野に含めておく必要がある。

第4節 見田欲望論の操作的実用性

経営マーケティングに少々馴染みのある方は、欲望と聞くとマズローを連想するに違いない。「欲求5段階説」である。ここで整理したいのは、いかに、価値論と欲望論の理論的議論を、実務の世界に落とし込めるかである。ここまでは、医学の世界では研究医の世界である、これからは確かな基礎研究の上で、クライアントの問題解決をする臨床医の世界であり、実務行動のレベルになる。それは、操作できる世界である。

繰り返しになるが、ヘーゲルの欲望論は、「他を否定し自己の自立性についての自己確証」とする。自分の欲望にもとづいて、自然に労働によって加工(他の否定)し、有用なものを生産し、消費し、身体的及び精神的自己を、他者の承認のもとで再生するという自立性を確保することである。そして、そのような共同幻想を持つことである。

ヘーゲルの欲望論は、操作可能なマズローの5段階欲望論を包摂し、自己実現の本質を自己確証としている。ヘーゲルの欲望論では、欲望が生まれる根拠、欲望の類型が多様化する理由、欲望間の関係性などをうまく説明できる。

しかし、実務世界には抽象的過ぎる。マズローでは欲望導出の根拠がない。そこで、日本の社会学研究者で哲学にも明るかった故見田宗介の「未完」の欲望論を現代に繋ぐ架け橋としたい。

見田欲望論は、「人間解放の理論のために」で「真木悠介(以降は、見田宗介とする)」名義で出版され、「70年安保闘争」の団塊の世代の学園紛争下で構想され、1986年のバブル経済への途上で出版された。

この欲望論は、社会学というボーダレスな学問的知識を背景に、1960年代の実存ブーム、特に、サルトルの実存主義の強い影響のもとで書かれている。

従って、サルトルはいうまでもなく、ヘーゲルの後のキルケゴール、ショーペンハウエル、そして、フッサール、ハイデッガーという現象学の系譜のなかで、物の「存在性」とは異なる「実存」という人間存在のあり方を提示した。ある意味でドイツ哲学を継承したフランス哲学である。私たち個人に焦点をあてた哲学である。

サルトルの哲学は、フランスでは、1950年代、日本では、1960年代に、一世風靡(「実存主義とは何か」は300万部販売された)した。この影響を受けた見田の欲望論は、ヘーゲルと現代との間の二百年を埋める足がかりとなる。これは飽くまでも個人的評価で、当該「業界」の評価は知らない。

他方で、ヘーゲルの欲望論が展開されている「精神現象学」が1807年に出版されて約217年。欲望を研究する関連学は大きな変貌を遂げた。

第1項 見田欲望論の二元表

どのように、欲望論を操作化するか。ここでは、実務的な操作化について整理してみる。「マズローを捨て、見田欲望論へ」というのが結論である。

見田は、前掲書のなかで、欲望を操作的に表組みに整理している(図表6)。あたかもこれらの欲望一覧を充足すれば、「人間解放」に近づくとするような整理である。

見田は、欲望の概念的枠組みを整理している。哲学を実務で使える実証性の次元にうまくブレイクダウンしている。これは何から作成されたかは不明であるが、何らかの調査、文献などの他者経験と内省による仮説発想(類推)だと思われる。フロイトの欲望論についての考察が薄いのが気になる。

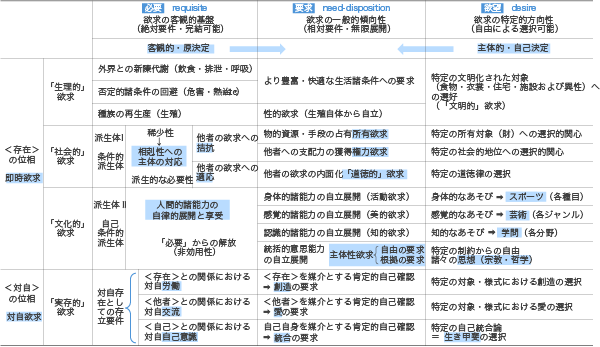

見田は欲望を、意識の発展段階と欲望水準に概念操作し、二元表に落とし込んでいる(図表7)。

縦軸は、弁証法論理の影響を受けて、即自性、対他性、実存性の三段階に分け、横軸は、欲望の水準として、要望(対象的)、欲求、(一般的)、欲望(志向性)の段階を設けている。そして、この表組みのなかに、様々な項目を配している。

人々の欲望は、身体に規定された生物的な欲望から次第に高度化していく。飢えを満たしたいという欲求は、他者が得ることのできない食材を求める欲求へ、さらには、食材を様々に加工する食文化へと高度化する。健康を維持したいという安全欲求は、肉体的に鍛錬する欲求へ、さらに、「闘争本能」と結びついて、他者と勝敗で承認を争うスポーツ欲求へと高度化する。そして、これらの欲求をすべて統合し、多くの承認が得られる自己同一性や生きがいなどの「実存」欲求へと収斂される。

見田の欲望の枠組みは、現代人の欲望をうまく包摂し活用できる。

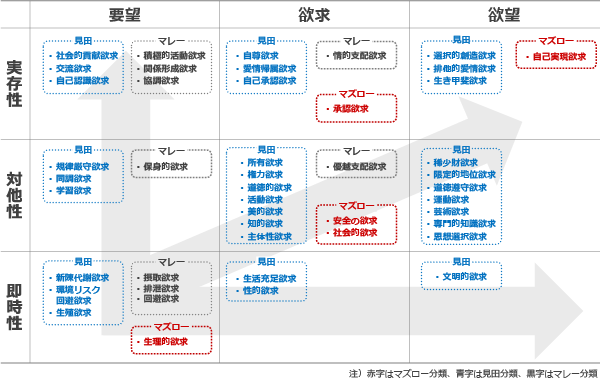

組織における実務では、全体を説明する理論と操作的な枠組み、つまり、実行の次元での行動目標を必要とする。ここでさらに、実務に使いやすくするために、マズローの五つの欲望を引き継いだマレーの40種類の欲求を再整理してみる(図表7)。

ここまで落とし込むと自社の製品やサービスが、どの段階の欲望のどの水準に充当しているのか、そして、現状からどう高度化するのか、対応欲求水準をあげていくのかを議論し、仮説に使うことができる。

第2項 欲望(desire)の概念と三水準

欲望の実務を考える上で、欠かせないのは言葉の定義である。

誤解や誤訳が多く、混乱の多い欲望の「水準」を用語で再定義する。「wants、要望、要求、ニーズ、欲求、欲望、願望」など欲望に関する用語は数多い。消費者行動、マーケティング、心理学、経済学で用語が違うとともに、日本では翻訳語が異なることによって、混乱している。

ここでは、便宜上、欲望一般(志向性)を、三つの水準を含む用語とし、要望(request-will)、欲求(needs- bedürfnis)、欲望(desire-begierde)と操作化し、それぞれが欲望の対象の限定性により、個別―特殊―一般の三つの水準を持つものとする。

例えば、ヘーゲルでは、欲求、欲望、欲望一般が使用されている。

コトラーは、生物的な意味でのrequirements、欲望needs、欲望が特定商品に限定されたwants、需要demandsという四つの用語が用いられている。単純でうまい定義だが、心理学的な根拠も、哲学的な根拠もない。ただの羅列であり、実務には不向きである。

ヘーゲルに次いで議論するA.マズローの欲望論は、主に、needsのみである。通常は、翻訳に欲求が使用されているが、「生理的欲求(physiological needs)」は、対象が限定される「欲求」が翻訳語として相応しいが、「自己実現(Self-actualization)」は、欲求よりも、寧ろ、欲望の概念に近い。

従って、マズローの理論は、「マズローの欲望階層論」とし、needsは慣習に従って欲求とする。

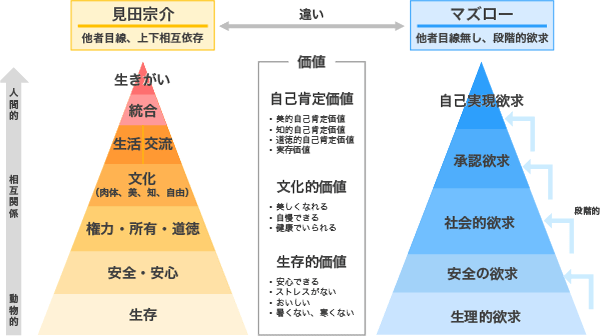

第3項 マズロー欲望論と見田欲望論の比較優位

ここで、マズローの欲望論との比較を明らかにしたい。それが、見田欲望論のマズローやマレーの欲望論への優位性をしめすものになるからである。

見田欲望論を、単純比較のために、マズローの欲望のピラミッドに図形変換してみる(図表8)。

この図を見ると、両者のもっとも大きな違いは、見田欲望論は、自己実現欲望が多くを占めることだ。これは、1960年代と1980年を考慮すれば、首肯できることである。明らかに、時代を背景にしている。そして、見田欲望論のもっとも高位の欲望は、マズローの自己実現欲求の内実でもある「生きがい」が明示されていることである。

ところが、生きがいは、「求めて求め得ない」という人の生きる目的である。「円環的循環的」(渡邊二郎)構造を持つ。従って、永久に到達できない欲望が人の欲望を支配していることになる。人の欲望は、生涯、充当されない存在である、というニヒリズムの構造を持っていることが示されている。いうまでもなく、マズローにはこうした実用性のない「本質的な」人間の洞察はない。

ふたつ目は、見田欲望論は、視座転換によって、対他性を持ち込んだことである。対他性とは、ヘーゲルにはない精神の発展段階で、サルトルによって展開された「他人の眼差し」の視座である。他人との関係で生まれてくる欲望である。欲望の対象である商品やサービスは有限であり、希少性を持っている。欲望を充足させるためには、自分が占有し、他人が所有することを否定し、奪わなければならない。

この次元を組み込んだことによって、捉えられる欲望の範囲が拡大し、あるいは、再解釈を可能にした。このことによって、マズローでは捉えきれなかった「権力欲」や「所有欲」を視野に収めることができる。

このように、見田欲望論は、マズローの欲望論を凌いでいることが確認できる。他方で、見田欲望論が射程とはしていない欲望があることも確かである。それは、ヘーゲルが包摂している。

第4項 顧客満足の誤解と欲望充当

見田は、前掲書のなかで、人間を「解放」する上で「欲望」を充足させることが重要であるとし、欲望論を操作的に表組みに整理している。

ここで欲望の充足による「人間解放」という考え方は誤りであることを主張したい。見田のように、欲望の充足が人間解放に繋がらないという同じ問題がマーケティングの世界でもある。それは、顧客満足を充足することをマーケティングの政策目標とすることである。マーケティングの消費者重視は、市民社会の基本原理である。スミスの指摘する「生産の目的は消費である」ということにある。その実現は、社会構造的なものである。

欲望充足の考え方は、短絡化した顧客ニーズの充足がマーケティング課題であるとする発想と同じである。

結局、この発想は1990年代にブームになったが(嶋口充輝「顧客満足型マーケティングの構図」、1994年)、製品にアンケートがつくようになっただけで、結果として、何の成果もあげていない。

なぜなら、顧客ニーズとは何か、欲望論がないまま定式化されてしまったからである。従って、以前の章で、混乱する用語を整理した。顧客満足充足のマーケティングは、顧客ニーズを、商品サービスの属性や機能の集まり、として想定している。それが欲望と結びついているとは想定していない。従って、消費者の期待属性を満たせば満足し、製品ロイヤリティに結びついて、再購入に繋がるという想定がされている。ここにはふたつの間違いがある。

ひとつは、製品のもっている属性や機能への期待が充足されれば満足度があがるというということだ。しかし、属性と満足の関係はそう単純ではない。ビールの例をとると、「辛さ」、「苦さ」というふたつの属性があるとする。

第一に、消費者は評価ができない。これが、「おいしさ」になるともっと困難になる。

第二に、評価ができたとして、その属性評価が満足度に必ずしも結びついていない。相関係数で、高い(0.5ほど)関連性がみられるが、因果性が論証できるほどではない。属性評価と満足評価は、関連はあるが、因果性は難しい。つまり、属性評価をあげれば満足度があがるとはいいにくい。

第三に、満足度が、人々の欲望につながるとはいえない。二階の延焼を三階で消火するようなものだ。ベンサムのように、人々は「快」を増やし、「不快」を減らすと考えても、満足度が「快」にはつながらない。従って、目的変数として満足は必ずしも人々が求めているものではない。便利で誰でも使える「家電」よりも難しくて面倒な「パソコン」 が評価され、購入されるのは、提供価値が大きく、自己実現欲望などに繋がっているからである。つまり、満足という次元が提供する価値は低次であり、欲望ではなくなっている。

第四に、高い満足度が再購入に結びつかないことである。消費者は、リスクをかけて新しいものを採用しようとする。新しいものを求めず、低関与度の商品商材のように、これまでの製品をこれまで通りに使うという消費者は大勢ではない。従って、これまで通りの製品の満足度の高さは、再購入に結びつかない。従って、収益性を目的にするマーケティングの目標として不適切になる。顧客満足がマーケティング効果を高めるという証拠が得られないからである。あまりにも予定調和である。顧客満足は人々の欲望とはあまり関連がない。

最後に、人々の生きがいに繋がる欲望充足もまた、生きがいの充足にはならない。

ヘーゲルによれば、欲望を充足することが、人に厚生、幸福や生きがいをもたらすのは、自分の欲望にもとづいて労働し、欲望に繋がる有用性をつくり、消費し、他者に認められ、自分でそのことを実感できる(自己確証)からだ。そういう自己意識と共同幻想を持っているからだ。

従って、自然と社会から疎外された人間の自己確証が欲望の本質である限り、欲望は充足されない。ただ、求めて求め得ない。しかも、求めざるを得ない存在だということだ。自然と社会に疎外された人間になること、実存的になることはできないからだ。

第5項 欲望の優先判断ー相対主義の陥罠

欲望に優先順位をつけることができるか。相対主義の科学には不可能である。

現代科学の答えは、「人によって違う」としかいえない。さらに、AさんとBさんの優先順位が違うならどこに共約性があるのかも難しい。「生きがい」という欲望がもっとも重要というAさんと、「生存欲求」というBさんで共約できるだろうか。そのためには共通性が必要になり、公平性を担保するには、例えば、Cさんの優先順位をもとにするしかない。Cさんの優先順位が普遍的で公正で、貨幣のような性格を持っていなければならない。それは明らかに難しい。

ある紛争が起こり、兵力を必要とする。それには10万人の兵力が必要で、その兵力がなければ敵国の従属下におかれる。しかし、10%の兵力が戦死する。このメリットとデメリットの上で、若者から徴用しなければならない。あなたは、徴用に賛成か、反対か。

この問題は、価値の優先順位になる。相対主義的な合理主義では、自立と従属のコストベネフィットの計算をしてベネフィットが多い方を選択すればいい。しかし、個人の実存の立場、あなたの弟が、正義感が強く志願するとしたらどうだろう。私なら必死で弟を守ろうとするだろう。自分にとってかけがいの人は計量化して数量化できない。これは科学では解けないし、多数決の民主主義でも解決できない。

従って、世界は、個人や様々な集団の価値を認め、優劣を判断しない相対主義に陥ることになる。従って、互いが互いを認めない、相互承認しない世界に陥ることになる。これはつまり、「自己の自立性についての自己確証」が実現されない世界になる。

科学的思考が公的に支配する社会では、欲望は、他者承認が得られる狭い世界でしか充当されない。現代は、「神々の争い」の世界である、ということに留意しておく必要がある。

第5節 欲望のアポリアを解けるか

ここまで議論してきた欲望論とその拡張で、欲望論のアポリアを解けるだろうか。仏教が、人間的苦しみの本源は、煩悩(欲望)にあり、それを捨てることを説きはじめたのが、紀元前6世紀といわれている。宗教、哲学、心理学や精神分析が十分に解けなかった問題が幾つかある。

これまでの欲望論で、それらがどこまで説明できるだろうか。有効性の検証に、六つの課題を説明してみる。

第1項 なぜ欲望は無際限なのか

欲望は、限りなく、際限のないものである。それは、欲望の本質が、自然と社会から疎外された存在であり、生きがいを求める存在であるからだ。従って、生活を成り立たせるすべての範囲が欲望の対象となり、より高度化して、社会変革をも包摂するものとなるからである。

欲望の本質のひとつは、それが模倣欲望であることだ。産み落とされた原不安が防衛機制として、他者の自我を模倣し、他者になろうとする。従って、模倣しても、原不安は解消できない。また、他者になることもできない。不安は残ったままになり、再び、別の他者の自我を模倣する。すなわち、どこまで行っても不安は解消されず模倣欲望が充足されない。実存的個人とは、「求めて求め得ない」ことを求め続けている。

第2項 なぜ複数の欲望同士は矛盾しているのか

人は、複数の欲望を持っている。仏教では108つの煩悩(欲望)があるとされる。これらの欲望は整合的ではない。他者の役に立ちたいという利他的欲望がある一方で、スポーツなどで他者に勝って優勝したいなどの欲望を持っている。これは、それぞれの欲望が生まれてくる源泉の違いによる。一般に、困っている人がいれば助けるという自然感情を形成する。この感情が、自我の発達によって、倫理観として形成され、他者の役に立つことが欲望になっていく。この欲望は、自我の発達による倫理観(超自我)から生じたものである。他方で、身体を動かしたいという欲望は生物的欲望である。この欲望は、身体的な鍛錬によって、走る、跳ぶ、投げるなどの能力に結びつき、他者との競争で勝つというスポーツ競技になっていく。ここでは、他者に競り勝ち順位を競うことが欲望になる。こうなると、他者の役に立ちたいと願いながら他者に競り勝ってトップに立ちたいという欲望と矛盾することになる。無矛盾なら利己欲望によるトップに立つ欲望ということにするか、他者欲望によって競技スポーツから他者と争わない自己鍛錬へチェンジするしかない。しかし、現実には、人は矛盾する欲望を持っている。これは、欲望に、身体、無意識、自我、超自我などの源泉が多くあることによる。身体が欲望している食べ物と自分が食べたいと欲望する対象は一致しないことがよくある。

第3項 なぜ欲望を制御できないのか

食欲や性欲などの自然的欲望は、生物としての欲望であり、制御できないとされる。しかし、スポーツや何らかの創作活動などの欲望も同様である。なんらかの欠乏意識や飢餓感によって、欲望は制御できない。欲望の禁制は、代理対象に変わるだけである。そして、代理対象であるので欲望は満たされることはない。この欲望の制御不可能性は、欲望が、自然的感情をもとにする自己意識の段階にあり、制御可能な理性への発展途上であることになる。フロイト的な視点では、「快感原則」に従う無意識(イド)に欲望の源泉があり、「現実原則」に従う悟性(自我)では完全に制御できないということである。

第4項 なぜ欲望は、突然、出現したり、消えたりするのか

欲望は、潮の満ち引きのように、急激に満ちたり、引いたりする。購買行動では「衝動買い」にみられる現象である。ネットや店頭で、特定の商品に接し、突然、欲しくなり、買ってしまう。しかし、入手すると「なぜ買ったのか」の理由がわからないほど欲望は引いてしまっている。このように欲望は不安定な性格を持っている。

この理由は、欲望を満たす価値と具体的な機能や属性との乖離があることがまず考えられる。「ガッカリ」感である。本質的な問題は、欲望の対象は価値であり、価値と具体的な物の機能性や属性との間には、「手段目的チェイン」の関係にあって、階層的な関係にあるからである。

それは、購入意欲を高めた欲望と対象の次元である価値が乖離することによって生まれる。欲望は、対象手段化されて充当される。欲望が「充足」されることはなく、「充当」するに過ぎない。この充当関係には何らかの合理性判断が必要になる。この商品は、自分の価値を満たす対象的手段として合理的かどうかである。この推論には手間がかかる。衝動買いが起こりやすいのは、精神的な疲れなどで判断コストが高く、欲望を自我で十分に制御できないと、購入自体が目的となり、衝動買いが生じやすくなる。これは、大脳による判断ではなく、近道である五感によって感情刺激によって判断する意志決定に似ている。欲望の持っている自然的感情性が潮干性の根源にある。

第4章

価値と欲望の本質的関係-価値充当の階層性

市民社会と企業の提供する価値を定義し、価値に根拠を与える欲望とは何かをみてきた。ここでは、価値と欲望の関係性と結びつきを明らかにしたい。

まず、前提として明らかにしなければならないのは、価値と欲望の関係である。これはヘーゲルの原初状態から明らかなように、欲望を「満たす」、何らかの有用性のあるものをつくり、その有用性が、価値である関係である。

ここまでは、価値は欲望を満たす(satisfy)ということを前提としてきたが、ここまでの議論でもわかるように、欲望を価値で充足(satisfy)させることはできない。

眼の前に、コップに入った「水」があって、その水の「無味無臭の液体」などという有用性は、喉の渇きを癒すという効用をもたらしてくれる。水は、その物的有用性で、清涼感というベネフィット(便益)をもたらし、生理的渇きを癒し、生きながらえるという価値で生存欲望を満たしている。

このように、水の価値は、[属性―ベネフィット価値]という「価値の手段目的チェイン」を形成し、その連鎖が、欲望を構成する3水準に充当しているという関係にある。これは、満足、充足(satisfy)関係ではなく、充当、対応(appropriates)関係である。

商品やサービスの価値は、3水準の価値手段システムとして提供され、人々の欲望の3水準に対応(appropriates)している。

この意味で、価値や欲望は、個人によってどうにでも捉えられる主観的なものであるといえるが、価値の創造も欲望も社会的なものであるので、「共同主観的」な構造を持っているということである。この「共同主観性」は行動経済学的には「認知枠組み」や「フレーム」、「フレーミング」といわれるものであり、改めて研究結果を論じたい。

欲望と価値は、一元的な充足満足関係にはない。欲望の多元性に対応するように価値も多元性を持っている。この階層的な包摂関係が、価値と欲望の対応充当関係である。

欲望は価値では充足できない、充当できるだけである。それでは、なぜ、満たされない欲望を追求し、生きる根拠としているのか。それは、人が、自然と社会から誕生したにも関わらず、自然と社会から疎外された現存在であり、自然と社会の承認による自己確証を求めざるを得ない現存在であるからだ。ある意味で、キリスト教的な「原罪」を持っているからだ。人間のもっとも高次の欲望である「生きがい」は、求めて求め得ないものである。生きがいが求まれば生きていけない。しかし、生きがいなくては生きられない。このように、欲望と価値は、「円環的循環的」関係にあり、永続する。欲望は価値で充足できないのに、価値を求め続けるのは、このような価値と欲望の円環的循環的な構造にある。

第1節 欲望と価値を伝える言語の問題

価値はどのように現前するのか。先ほどは、鉛筆の持っている価値が、自己実現したいという欲望の出現によって、能力拡大という価値が意識下に上ってくる、とした。

欲望の無意識から意識への浮上は、欲望と価値の言語化によって可能となる。言葉として記号化される。欲望には言語が深く関わっている。

例えば、日常の感覚を研ぎ澄まし美的感覚が高まると、ファッションなどの日常商品への文化的欲求を抱くようになる(民芸品などとして現れる)。この欲望を充当するために、売り手は、新しい市場機会として「文化的価値」を提供することになる。

ここで、欲望と価値は、買い手と売り手は、言語的にどのよう表現すればよいか、という課題が生まれる。買い手と売り手は、分業され分離されているので、買い手は欲望を、売り手は価値を伝達しなければならない。この交通(コミュニケーション)がなければ、欲望は社会的に生産される社会的欲望にはならない。

仮に、売り手が「もっともファッション性のあるもの」と欲望を表現したとすると、「文化的欲求」に対応する価値は、言語的には様々な言葉が選択できる。ほぼ同義反復に近い「文化的価値」、「美的ファッション価値」、「カジュアルウェア価値」などである。

これらは、陳腐な言葉にすぎないが、文化的欲求に対する価値の言語表現は多数あり、表現し、選択することが必要になる。現実的な解決策は、多くの人にわかりやすい普通名詞を選択するか、あるいは、わかりにくいが、その企業らしい固有名詞的表現か、という選択である。

これは、クリエイティブの問題であるが、現実には目的に合わせて選択すればよい。ここで確認すべきは、欲望と価値は、言語によって表現されるということである。自分で自分の欲望を満たす価値をつくれれば、言語表現は不要だ。しかし、高度に分業化した生産では言語化は不可欠だ。

例えば、ユニクロは、長年、「カジュアル革命」、「カジュアル」という言い方をしてきた。しかし、近年では、「LifeWear」に表現メッセージを変えた。これは自社の提供価値を再定義したメッセージと解釈できる。

言語表現は、売り手からみれば価値メッセージである。これを変えることによって、会社内部には、自社がどんな価値を提供するかを明示し、買い手には、どんな価値を提供しているかを表明することになる。

第2節 欲望と価値を捉えるフレーム

価値と欲望は、言語で表現される。そして、言語は、記号として、「文化コード」を持っている。ヨーロッパでは、「ハーケンクロイツ(卐)」は「ナチス」と強く結びついている。しかし、日本ではハーケンクロイツの逆回りの卍は「地図記号」として「寺」を意味する。これは同じ記号でも、「文化コード」が異なるからである。

このコードの違いは、国際的な違いだけでなく、コードを所有する社会集団ごとに異なる。1980年代より、経済学の世界では、「行動経済学」の領域として研究されてきた。経済学が想定し、演繹体系に活用する合理的な行動は、現実に実証性がなく、「バイアス」がかかったものだということだ。これは、記号論的文脈の「文化コード」ではなく、認知的な「フレーミング」の問題として捉えられる。実は、同じような主観的でもなく、客観的でもない世界は、多くの領域で違う言語で捉えられている。

記号論では「文化コード」、心理学では「認知バイアス」、行動経済学では「フレーミング」、文化人類学では「融即やトーテム現象」、哲学では「構造」、「共同主観性」、「生活世界」などである。このような近代の「主観―客観図式」の枠組み(廣松渉)を超えた現象がテーマとなっている。

実は、ヘーゲルも同型の問題を意識している。しかし、主観性と客観性の問題は、予めの帰結として絶対理念へと吸収されてしまう弱点を持っている。

ここでは、それぞれの領域の成果を踏まえ、「不良消化」ながら「フレーム」問題として集約したい。理由は、実証性と隣接性のみに根拠を持つに過ぎないからだ。

価値も欲望も、言語によって表現され、伝達、共有されるしかない。そして、その言語の意味は、認知枠組みである「フレーム」に依存している。「シャンプー」、「掃除機」、「ヘアドライヤー」などの言葉が、普通名詞化し、陳腐化している「フレーム」の生活世界では、シャンプーという「ジェネリック製品」の価値は伝えられない。「シャンプーはシャンプーにすぎない」という通念が価値を毀損してしまう。従って、価値を目的連鎖の関係のなかで再定義するしかない。それには、新しいフレームを「かぶせる」しかない。実務的には、これを「リフレーミング」(reframing)と呼んでいる。

例えば、「家電としてのヘアドライヤー」と「美容器具としてのヘアドライヤー」の価値、すなわち、WTP(支払意思額)の差でみてみると何倍もあることが実証される。

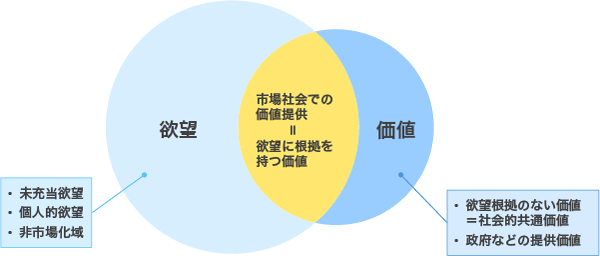

第3節 価値の欲望充当

価値と欲望との関係について、これまでの整理をまとめていえることは三つある(図表9)。

第一は、欲望の広さに対して、企業が提供できる価値の範囲は、変動的で且つ、限定的である。

欲望は、こだわる米粒への欲求から死への欲動まで広く無際限である。それに対して、企業の提供できる価値は、採算のとれる商品サービスに限られる。個人的欲望が、社会的欲望になるかは、採算のとれる生産性が基準となる。しかもその基準は、生産工程革新によって、最小ロットは低下する傾向にある。

第二は、企業が価値提供によって充当できる欲望は、階層的であり、そして迂回的で間接的である。

対他的な美意識の欲望に対して提供できる価値は、ファッション製品を構成する素材やデザインなどの機能や属性であるということだ。今日の夕飯に、カレーライスが食べたいというような直接的な欲求を満たすこともできる。

このように、欲望の範囲と水準を踏まえると、企業は、さまざまな提供サービスや情報などを含む「価値の手段目的チェイン(means-end-chain-system」を提供していると考えることができる。

最後に、企業が、持続的な価値の提供を通じて得られる利得とは何か、である。まず、企業が提供した価値に対応される欲望は充当される。

もっとも高次な「生きがい欲望」は、「求めて求め得ない」構造を持っているので充当することはできない。さらに、欲望には意識のレベルで位相があり、無意識から生まれる欲望は、直接には対応できない(図表10)。しかし、一時的であり、部分的ではあるが、生きがい欲望は充当され、心理的な充足感が得られる。この欲望は、自分の自立性の充足であり、一時的部分的ではあるが自己確証が得られる。

他方で、企業は、限定的ではあるが、生きがいに資することができる。そのことによって、提供企業は社会的に「承認」されることになる。

このように、企業は、三つの水準を持つ「価値手段システム」として価値を提供し、生活者は、三つの水準を持つ欲望に充当させることによって、価値を実現することができる。企業は、ピラミッドで価値を提供し、生活者の逆ピラミッドの欲望に充当させる、という関係になっている(図表11)。

さらに、それが企業に利得をもたらすかどうかは、WTP(喜んで支払おうとする対価)の大きさで測定される。WTPが、コスト、そして希望小売価格を得られれば、企業の欲望充足は、超過利潤を獲得でき、提供価値のイノベーションへの資本が獲得でき、持続的な成長が保証されることになる。

欲望を充当するために企業が価値を提供するのは、直接的には、持続的成長の源泉であるWTPをあげることに結びつくからである。そして、欲望を価値で充当する仕組みは、自然と人間の物質代謝過程を担う媒介システムとして担うことができるということである。これは、企業が社会的に承認を得て生き残ることを保証するものである。

終わりに

経営とマーケティングの基礎-価値論と欲望論

長い間、経営やマーケティングの世界に携わっていて感じている不満は、物事の突き詰め方の浅さである。特に、価値の議論になるとどうしようもないという気になる。さらに、欲望となると大混乱としかいいようがない。論理的一貫性を求めることは不可能だ。

従って、知的誠実性の名のもとに、少々ややこしい価値論、欲望論、そして、価値拡張の考えをまとめてみた。

価値とは何か、企業が創造する価値とは何か、価値に根拠を与える欲望とは何か、価値と欲望は、どういう関係にあるのか、そして、値上げに対抗できる価値拡張はどうすればいいのか、をまとめた。これまでにない価値マーケティングの基礎を書いたので実務はエッセンスだけにした。

30年ぶりのインフレの時代、値上げが着目されるとともに価値の役割があぶり出された。少しでもこの土台の整理がお役に立てば幸いである。

最後に、価値と欲望の充当関係は、市民社会の基本原理である、ということだ。へーゲルの指摘のとおり、市民社会の経済基礎は「欲望(欲求)の体系」であり、私欲と私欲が対立する社会である。この対立を、権力を基礎に収拾するのが、理性として登場する司法と行政を担う法治国家である。他方で、「欲望(欲求)の体系」はほとんどが「市場」によって調整される。その調整の方法は、買い手の欲望と売り手の価値の自由な充当関係であり、歴史に根ざした市場メカニズムである。価値と欲望の充当は、市民社会を成立させる基本原理である。このことによって、無際限に奔放に拡大していく欲望を、市場を通じて、社会的な欲望に変換して、価値創造と価値提供によって充当し、社会を維持し、進化させていくことができる。この原理を繰り返し、確証することが、自由と平等の価値を共同幻想とする市民社会の根底には必要である。

付録 価値拡張のマーケティング実務

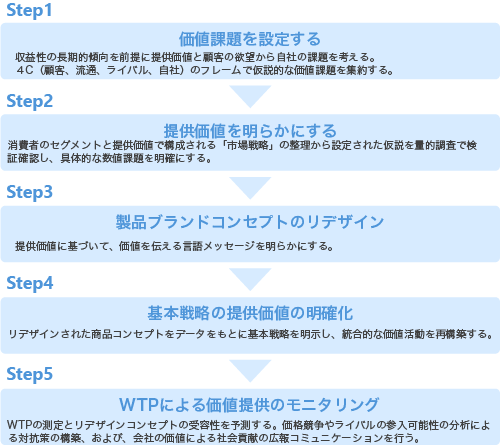

ここまで理論的な整理をしてくると、ほぼ自動的に、価値拡張を目的とするマーケティングシステムを描くことができる。仮に、特定の商品やブランドに関し、六つの標準的なステップで実務的な課題解決を考えてみる。以下に簡単に整理しておく(図表12)。

第1ステップ 価値課題を設定する

すべては課題の設定から始まる。自社の課題を提供価値とその根拠となる顧客の欲望から課題を考える。この前提となるのは、売上、利益、シェアなどの収益性の長期的傾向である。4C(顧客、流通、ライバル、自社)のフレームで仮説的な価値課題を集約する。

第2ステップ 提供価値を明らかにする

自社の製品やブランドが、どんな「価値手段チェイン」を提供し、どんな欲望に充当しているのかをあらためて確認する。通常は、愛用者カードや独自リサーチなどで、製品属性や機能についての評価は確認できるが、肝心の価値との繋がりはわからない。外部専門家も含めて、属性―便益(ベネフィット)―価値の「価値システム」を捉えなおすことが必要になる。その上で、消費者のセグメント区分を明確にし、セグメント選択をし、セグメントと提供価値で構成される「市場戦略」を整理する。この段階で、収益課題を中心に、仮説が整理される。この仮説を量的調査で検証確認し、具体的な数値課題を明確にする。

第3ステップ 製品ブランドコンセプトのリデザイン

製品ブランドを価値手段システムとして捉え直すと、消費者に価値を提供し、WTPを上げていくためには、標的セグメント、価値手段システム、そして、自社提供能力の課題が明らかになる。特に、製品レベルでは、誰に、どんな価値を、どんな手段(属性機能やベネフィット)で提供すればよいかが明らかになる。それが明確になれば、属性や機能ではなく、価値を伝える言語メッセージを明らかにする。これは、製品ブランドコンセプトをリデザインすることである。

第4ステップ 基本戦略の提供価値の明確化

リデザインされた商品コンセプトのデータをもとに検証する。基本的な考え方は、WTPが最大になるような基本戦略の選択である。基本戦略を明示し、価格政策、チャネル政策、プロモーション、営業などと統合的な価値活動を再構築する。

第5ステップ WTPによる価値提供のモニタリング

企業の持続的な収益性に繋がるのは、WTPである。WTPの測定とリデザインコンセプトの受容性を予測する。希望小売価格とWTPの乖離から価格競争やライバルの参入可能性を分析し、対抗策を立案する。同時に、WTPをベースにして会社の価値による社会貢献を明らかにし、社内外の広報コミュニケーションをおこなう。

主要概念と主要参考文献

【主要概念】

実業と実務

実業とは、広告業などの「虚業」に対し、生産者や商業者などの業のこと呼ぶ。この概念は、戦前に生まれた概念であり、価値の実体主義の考えが根強く反映されている。長幸男が松下幸之助などの実業家の思想を編集し、「実業の思想」として編集している。

充足と充当

ニーズを充足する、あるいは、欲望を充足する(satisfy)という言い方がされるが、本文で述べたとおり、価値は「目的チェイン」として提供され、消費者は、「価値手段チェイン」として受容する。これは、同一次元での一対一対応ではない。従って、3次元の水準を持つ価値が、3次元の水準を持つ欲望に対応(appropriates)することを充当と定義している。

疎外(Entfremdung)

ヘーゲル哲学を理解する上での重要な概念である。この概念は、芸術の労働の定義にまで使われる。

例えば、芸術は、自己の思惟や「概念の感性的なものへの「疎外」である」(『美学』)のように使われる。自分の思惟や概念を、詩や音楽などの感性的なものに「表現=疎外」し、その作品が作者自身にとって「よそよそしいもの」として現れる。これは、いわば、表現というものにつきまとう必然である。労働も、自分の欲望を実現するために、自分の労働によって、イスなどを作る。すると、そのイスが自ら生み出したのものではないように、他人に評価されたりして、「よそよそしい」ものになる。「労働疎外」は、初期マルクスの「経済学・哲学草稿」でよく知られ、「人間疎外」として社会批判にも使われていた。しかし、これも、ヘーゲルの概念をマルクスがほぼ同義で用い、資本主義段階の生産手段の資本家的私有批判に使ったもので、仮に、生産手段が労働者に所有されても、労働疎外は生まれるものなので、後期の資本論執筆段階では、自然と人間の関係としての「労働過程」の問題として拡張されている。

自己確証(Selbstzertifizierung)

自分が自分であること、自分が主人公であることを証明し、自分で確認するということであるが、ヘーゲル用語としては、自己意識の対象の否定を通じて自己確信を客観的なものとするという弁証法的な認識に至ることである。人間は、動物や植物を否定し、生物的に自己を維持し、自分が自分であることを確認するが、同時に、そのことについての他者承認を必要とする。それが欲望であるが、ひとりよがりでないためには他者に承認されることを必要とする。いわば、この確認が自己確証である。

アイデンティティ(自己同一性)

自分が自分であるということであり、それが自己だけでなく、他人から承認されるものでなくてはならない。それが自己確証であり、ヘーゲルは、E.エリクソンの心理学的な「アイデンティティ(自己同一性)」を先取りしている。

実存

世界に投げ出された、何ものでもない人間のことである。物などの存在は、道具的なあり方として存在が承認されているが、多くの人は承認されていない。不条理な世界のなかで、苦悶する人間を実存と呼ぶ。第2次世界大戦後のフランスの若者の、野放図な生き方に対して名付けられ、サルトルが実存と関連づけた。

自然実在論

自然的な物体は誰にとっても確実に存在するという基本的なバイアス。自然的な物体は観念の投映であり、実在しないとする観念論と対立する。

実用主義

アメリカのデューイなどによって生まれ、ローティなどに受け継がれて発展している哲学。「役立つもの」が真である、とする。

後期資本主義

ドイツのユルゲン・ハーバーマスの現代資本主義の捉え方。資本主義を経済的土台として、民主制度によって選ばれた政府が上部構造として成立するのではなく、民主主義を反映しない手続きによって、獲得された政府が支配する正統性を持たない政治的上部構造を持つ資本主義社会のことを「後期資本主義」と呼んだ。ここでは、明確な規定をせずに、資本主義、後期資本主義、後期高度資本主義のような発展段階論としての意味でも使っている。

市民社会

国家を、家族、地域社会、民族、そして、国家のように有機的な同心円として捉えるのではなく、資本主義的な経済的土台と政治文化などの上部構造として捉える社会認識。市民社会は、資本主義社会のひとつのあり方や段階である。市民が主役の社会であるが、市民とは商人や生産者などのブルジョア階級、資本家階級であるとともに、自由・平等・博愛などの価値を体現する人々でもある。市民社会とは、後者の側面を強くもった社会であり、イギリスの特定時期に存在した歴史的に実在する社会である。市民社会は、資本主義の格差拡大などの負の側面ではない、マルクスの指摘する「資本の文明化作用」を強く持った社会である。

価値手段システム(means-end-chain-system)

商品を、「means-end-system」として捉えることは、Laddering Methodsとしてよく知られている("Understanding Consumer decision making")。これは、商品の属性や効用を、質的調査を用いて、価値と結びつける実務的方法である。原理的には、単なるものに、消費者が価値を認知するのは、自分の欲望する価値を、物の属性のように不安防衛機制として、投映(projection)するからである。商品の物的属性、効用(物理心理的ベネフィット)と価値を結びつける実用的手法である。訳語としては、「手段―目的―連鎖」とするのが自然だが、生産サイドの「価値連鎖(Value Chain)」との混同を避けるために「価値手段システム」とした。

【参考文献】

- カール・マルクス著 今村仁司・三島憲一・鈴木直訳 「マルクス・コレクションⅣ、Ⅴ 資本論第1巻 上・下」筑摩書房 (2005)

- カール・マルクス著 高木幸二郎監訳 「経済学批判要綱」大月書店(1958)

- アダム・スミス著 大内 兵衛・松川 七郎訳 「諸国民の富」岩波書店 (1959)

- G.W.F.ヘーゲル著 樫山欽四郎訳 「精神現象学 上・下」平凡社 (1997)

- G.W.F.ヘーゲル著 藤野渉・赤沢正敏訳 「法の哲学」中央公論新社 (2001)

- ジークムント・フロイト著 竹田青嗣・中山元訳 「自我論集」筑摩書房 (1996)

- エトムント・フッサール著 渡辺二郎訳 「イデーン I‐I、I‐II、II-I、II‐II、III」みすず書房(1979)

- マルティン・ハイデッガー著 熊野純彦訳 「存在と時間 (一)、(二)、(三)、(四)」岩波書(2013)

- J-P・サルトル著 伊吹武彦・海老坂武訳「実存主義とは何か」人文書院 (1996)

- 加藤尚武著 「ヘーゲル哲学の形成と原理」未来社 (1980)

- 廣松渉・加藤尚武 編訳「ヘーゲル・セレクション」平凡社 (2017)

- 竹田青嗣著「意味とエロス----欲望論の現象学」筑摩書房 (1993)

- 竹田青嗣著「欲望論 第1巻「意味」の原理論、第2巻「価値」の原理論」講談社 (2017)

- M・E・ポーター著 土岐坤・中辻萬治・小野寺武夫訳 「競争優位の戦略 いかに高業績を持続させるか」ダイヤモンド社 (1985)

- Philip Kotler, Kevin Lane 「Marketing Management」Pearson Prentice Hall(2006)

【脚注】

[01]

マルクスは、「資本論」の「貨幣の資本への転化」の章及び「いわゆる労働元本」において、繰り返し、市民社会の「自由、平等、所有そしてベンサム」の仮象性を批判している。特に、資本家と労働者の取引は、自己の労働力を所有している労働者と生産手段を所有する資本家の労働市場における労働力商品の取引において、労働力の効用を、自由と平等にみえる。しかし、内実は労働ではなく労働力の売買であり、生産手段を所有非所有という非対称性のもとでおこなわれる。それだけでなく、日々繰り返される「自由、平等、所有そしてベンサム」の取引は、市民社会が「自由、平等、所有」の社会であるという共同幻想を形成すると批判している。

[02]

イギリスなどのヨーロッパ諸国で、「市民社会」が歴史的に存在したかは、実証的には疑わしい。しかし、丸山眞男、大塚久雄、平田清明などの戦後の政治、経済史をリードした知識人は市民社会の存立を信じ、憧憬を抱いていたが、歴史的実在性は極めて短期で局地的あったことが論証されている。向井公敏「マルクスの世界史認識と「市民社会」論」 同志社商学 34(6)(1983)。

[03]

ヘーゲルは、「法哲学』のなかで、市民社会を「欲求の体系」(Das System der Bedürfnisse)と捉えている。

[04]

「自然実在論にもとづく実用主義」あるいは「プラグマティズム」というものが体系化されている訳ではない。何度疑っても存在を知覚するものはある、そして、使えるものが真理である、という信念である。

[05]

ここで、マルクス・ガブリエルと竹田青嗣氏をとりあげたのは、任意にすぎない。

[06]

「ポーターの競争論戦略論は古い」という議論がある。すでに、「競争の戦略」が発表されて約40年を超えるからである。その批判点は、バーニーに代表される資源視点(Resource Based View)の能力拡張の欠如、イノベーションによる業界構造の不安定性、そして、業界構造の多様性などがある。他にも、ミンツバーグが様々なポーター理論には包摂されない学派(school)を紹介している。これらの視点は、ポーターがベースにした事例も含めて確かに古いものである。しかし、ポーターの事例研究で知られるソフトドリンク業界の分析は現在でも十分に通用する。さらに、RBVによる組織論的批判は、当を得ているが、能力の評価という主観性が強すぎて、企業内では政治的色彩が強くなる。理論的には、事例にもとづく帰納推論であって、ひとつの仮説に過ぎない。GoogleやAmazonなどを分析するには、イノベーション理論が不足という論点について、ポーターは「競争の戦略」で業界の進化として織り込み済みで、また、企業間関係が競争関係ではなく、協力関係にあることも認めている。これは、業界や産業を、競争関係をメインに捉えるのではなく、「市場プラットフォーム」として捉える別の市場観によるものである。これは、ポーター理論には補完理論が必要だということを示すものであり、理論が破綻しているものではない。ポーターの業界構造批判には、コンティンジェンシー理論の焼き直しで、新味はない。業界を単純に類型化することは難しい。総じて、ポーター批判は、経営論のなかの狭い批判であって、ポーターが依拠している、仮説検証の論理に裏づけられた産業組織論を批判できるようなものではない。個人的には、ポーターはまだ3割以上を打てるバッターであると評価する。

(J.B.バーニー「企業戦略論」"The End of Competitive Advantage - How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business"、Rita Gunther McGrath/Harvard Business School Press)H,ミンツバーグ戦略サファリなど。尚、日本でも、経済学に明るくないマーケティング経営研究者が追随する傾向にある)