01

フェイクニュース問題

ユニリーバがネット広告費削減を検討しているとの記事が流れた。筋の通った、凄い価値判断だ。P&Gやネスレも同様の動きをみせている。状況やトレンドに左右され、流れに棹さしがちな日本の売り手とは違う。消費者が商品サービスの選択をする際にネット情報に依存するようになった。そのため、ネット情報が「フェイクニュース」で溢れていることへの対抗策をとる必要がある。日本でも一部のネットメディアが発信者側の自主規制の策定を始めている。

ネット情報に真実性を求める動きは、買い手を説得するマーケティングコミュニケーションにどんな影響を与えるのだろうか。少々考えてみる。

02

なぜ、ネット情報に真実性を求めるか

ユニリーバは、オランダとイギリスの合弁会社で、沿革は19世紀後半に遡り、売上は約7兆5,000億円。トイレタリーと食品などの日用品・食品メーカーである。一方、P&Gは、売上が約8兆円で、アメリカに本拠を置く。1837年に設立されたトイレタリー中心の日用品メーカーである。1940年代にほぼ体系化された「マーケティング」そのものを生んだ企業である。ネスレは約20兆円の売上を持つ世界最大の食品関連企業だ。

これらの企業の共通点は、巨大消費財メーカーというだけでなく、それぞれに強いブランドを持っていることである。ブランドとは、差別的な特徴を持っているということである。その特徴は、彼らが自社の商品サービスの真実性を伝えた結果である。彼らが危機意識を持つのは、ネット情報から真実性が失われれば、情報によって形成されたブランドが成立しないということである。つまり、ネット広告をする価値がないということだ。

そのため、彼らは検索サービスの独占企業であり、ネット広告の寡占企業であるグーグルにフェイク情報を排除する対策を要求している。フェイクニュースの温床となっている「まとめ」サイトも同様である。

03

「清潔」という価値の布教

彼らが、情報に真実性を求めるのは、このような経済的価値だけではない。それは、プロテスタント的価値観に深く根ざしている。

ユニリーバもP&Gも、19世紀は石鹸が大きな事業だった。その石鹸は、「清潔」という価値が定着してはじめて利用されるものであった。少し歴史を遡れば、ヨーロッパ中世では、風呂に入る習慣は少なく、むしろ風呂などに入って、垢を落とせば、毛穴から「体液」が漏ることによって病気になるとまで信じられていた。

この時代に、体を清潔にしていたのは、神に仕える人々だけだった。その清潔を支えるのが石鹸である。他方で、宗教改革によって、プロテストタントは、神の教えである「隣人愛」を「世俗」で実現することを説くようになる。このキリスト教的価値概念と深く関わっているのが、石鹸などから派生した「トイレタリー」産業である。花王などの日本のトイレタリー企業も、明治の近代化期に、日本のプロテスタントの影響を強く受けてきた。花王が長い間、「清潔な国民は栄える」を掲げてきたことからもわかる。

ある意味で、近代化とは人々の生活が清潔になることである。この意味では、明治近代化から「清潔-不潔」という価値が広まっていく。それ以前は、古代から「身を清める」という言葉にみられるように「清浄-不浄」の価値があった。清浄とは、清らかで汚れのないことである。それを賞賛してきた文化がある。世界に誇る現代日本の「異常」なまでの生活環境、特にトイレなどの「清潔性」は、この清浄の価値に清潔が加重されたことにあるようだ。

話を戻すと、清潔という価値を世俗に情報伝達し、その手段としての石鹸の優れた品質を伝え、多くの人々が清潔になることを手助けすることが、ブランディングの歴史的基礎であった。そこに一片の「ウソ」など許されない。なぜなら石鹸を売るということは、神の尊い教えである「隣人愛」を世俗で実現しようとすることであるからである。キリスト教が、布教や宣教に熱心に取り組むのは、神の言葉を実現するためである。

04

「真実性以後」という現実

ユニリーバやP&Gなどの欧米企業が、ネット情報に真実性を求めるのは、経済的にも理念としても合理的で正しい。しかし、それが現代のネット社会で可能かというと、どうもそうは思えない。その理由は、独占的な検索サービス提供企業のせいではなく、ネット社会の本質に根ざしているからだ。そして、その本質とは「真実性以後」の社会ということだ。

「真実性以後」の社会に暮らしているとは、ふたつのことから言える。

ひとつは、ネット社会の大衆が求めるものは、情報に対する真実性ではなく、自らの欲望を満たす情報だということだ。フェイクニュースは、ネット社会の欲望に従って、機械のように生み出されている。これは、噂や口コミの発生原理と同じだ。

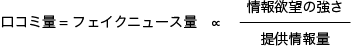

つまり口コミは、人々が知りたいという欲望の強さに比例し、提供情報量に反比例するということである。つまり、情報欲望が強く、提供情報が少なければ、流言や飛語などの口コミが多く発生する。その内容は、大衆的な妬みや嫉みにもとづき、事実とは何の関係もないフェイクニュースが発生する。それは、フェイクであろうが、なかろうが関係なく、欲望を満たすたすために拡散される。

そして、人々がその情報にアクセスすればするほど、検索サービスの上位を占め、アクセスが増えるという「ネットワーク外部性」の原理によって、真実性の如何に関わらず、ネット社会の多数派の世論を支配していく。

ネット社会の多数派にとっては、情報が真実ではなくても、欲望に忠実であればよい。こうなれば、誰も事実の真偽はわからない。つまり、ネット社会とは、リアル社会よりも欲望本位で動く大衆社会である。ある意味で、私たちは真実を知る手段をなくした。

もうひとつは、何が真実かはわからない、ということがネット社会の大衆の常識となっているということだ。

量子物理学の「不確定性原理」やT.クーンのパラダイム論を持ち出すまでもなく、「真実は藪の中」という相対主義の価値観が広く流布している。少々古いが、芥川龍之介の「藪の中」を読んだり、この短編を映画化した黒澤明監督、三船敏郎主演「羅生門」を見たりすればわかることだ。ひとつの事件でも、見方を変えれば事実はまったく違って見える。

松本潤さんが刑事弁護士を演じる人気のドラマ「99.9%」がある。主人公の口癖は、「真実はひとつ」、「事実はひとつ」という台詞である。この素朴な真実感は、もはやフィクションだから成り立つとしか言えない。つまり、大衆の日常感覚の知識人化が進み、「事実はひとつ」はフィクション、つまり虚構であることを人々は十分理解して、ドラマを楽しんでいる。

真実はひとつと、そう簡単には言えない。例えば、事実は生起した現象であり、その文章的記録である「事実文」によってはじめて「事実」認定される。しかし、現象を記述する事実文は「5W1H」の要素だけでも、数十通りのものが書ける。事実とは、そのどれを選ぶかで左右される。具体的には、同じ事件でも、新聞各社の解釈や視座によって、まったく違う内容として報道される。従って、事実はひとつではない、ということを誰もが知るようになった。この意味で、ネット社会は「真実性以後」の知識人化した大衆によって構成されている。

05

「真実性以後」の社会で真実を取り戻せるかー持続的な戦いしかない

ネット社会は「真実性以後」の社会である。この現実を、ユニリーバやP&Gが求める真実性のあるものに変えることはできるだろうか。

私見では、中国のような「巨大な壁」をネットに築き、閉鎖ネットワークとし、検閲システムを構築しない限り不可能である。これは、ある意味で、ひとつの真理の強制である。つまり、近代的な民主主義社会では、事実上不可能である。

また、技術的にも極めてハードルが高い。ニュースの真偽を判定し、真のニュースのみを識別するアルゴリズムをつくり、AI化することも難しい。現在の検索サービスの表示順は、何らかのアルゴリズムがあると予測されるが、基本はアクセス数である。つまり、アクセス数の多いものほど真実性があると判断している。これは、ある意味で極めて実用主義的な真理観にもとづいている。すべての情報の真偽を判定し、真の情報のなかでアクセス数の多い順に表示できるだろうか。現代論理学を駆使しても、恐らく無理である。もし仮に、機械学習させることによって可能になったとしても、ネットから物語などのフィクションを排除することなど誰も望んでいない。

そうなれば、通信経路を匿名化し、通常のブラウザではアクセスできない「ディープウェブ」の世界、つまりあまり知られていない、様々な犯罪の温床となっているネットの裏社会が拡大されるだけだ。最近話題になった盗まれた仮想通貨(「ビットコイン」など)も、このディープウェブで取引されたことが明らかになっている。

従って、「真実性以後」のネット社会では、真偽を求めるなら真実を求めて戦い続けることしかない。

06

「真実性以後」の社会での顧客説得―戦うことと情報自律的消費者の獲得

真実性を担保することが難しい「真実性以後」のネット社会で、どうやって真実の情報を伝え、ブランドを構築できるか。

個別の売り手ができることはふたつだ。つまり、フェイクニュースと持続的に戦うことと提供情報を「自立的消費者」に集中することである。

ひとつ目の持続的に戦うとは、売り手企業が、情報供給者や情報プラットフォームに、圧力をかけて、フェイクニュースを最小化する努力を続けることである。そして、企業がフェイクニュースと戦う姿勢を示し続けることである。

よく知られたブランドを持つ多くの消費財メーカーは、過去にも多くの根拠のない噂と戦ってきた。P&Gは「悪魔印問題」、花王は「洗剤汚染主因説」、資生堂は「香料有害説」、味の素は「原料疑惑説」などと戦ってきた。このように企業の製品ブランドには、必ず悪質な噂やデマがつきまとう。問題は、このような噂とデマへの企業の姿勢である。先に、見たようにフェイクニュースは、情報が少ないので生まれる。従って、確かな情報と量を増やせば、消滅していく。これは、ネット上のフェイクニュースに即座に反応できる姿勢を、企業が持っているかどうかにかかっている。

07

情報自立的消費者を核にする

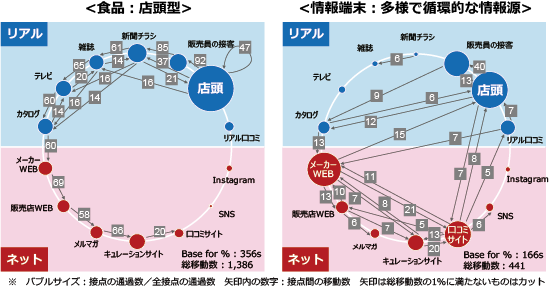

ふたつ目は、グーグルなどの独占的な検索サービス提供業でさえ排除できないフェイクニュースに対応するには、消費者サイドへのアプローチが不可欠である。消費者は、玉石混淆のネット情報を利用して、製品やブランドを購入する。そして、弊社の分析によれば、消費者のなかには、ネット情報依存で「情報依存的な消費者」が約70%を占める。一方で多様な情報を駆使して、自分の経験で判断する「情報自立的な消費者」が約30%となっている(図表参照)。

私たちのネット社会の購買行動を捉える「ピンボールモデル」の分析でも、ネット情報を中心に、「インスタ」などのSNSの「インフルエンサー」の影響を受けて、店頭を「ショールーム」として利用し、商品を購入を決定する、他者依存的なウェブ消費者は少数ではあるが若年層には多い。他方で、ネット情報を「ショールーム」として利用しながらも、自分の五感を使って店頭で直に確かめて、判断する自立的な消費者も多い(「消費社会白書2018」より)。

商品サービスによって異なるが、その比率は現在、およそ半々というところだ。この状況で、確かな事実にもとづく差別的な特徴から持続的にブランディングするには、情報依存性でセグメントし、自立的な消費者をターゲットにし、店頭で説得する仕組みを構築することと、情報依存的な消費者を店頭で取り込む、ネットへのアクセスからリアル店舗へと誘引する「送客」力を開発することである。

このような短期的な取り組みに加え、長期的にはリアル社会から情報ネット社会への転換は、モノのリアルな差異から使い方の差異へ、補完関係にあるモノの品揃えによるスタイルの差異へ、そして得られる達成感の違いの差異への「モノブランド」から「市場プラットフォームブランド」へと高度化し、「顧客が顧客を呼ぶ」効果を持つシステムになることである(眼のつけどころ「ブランド・ものづくりビジネスモデルの革新のすすめ方」参照)。その市場プラットフォームのコアなライダーが、「情報自立的消費者」であることが持続的な成功の必要条件である。